Lívia Flores. CARRO-CORAÇÃO: Bloco Império Colonial, 2017. Frame

CARRO-CORAÇÃO, uma videoexperiência

Livia Flores

1. CARRO-CORAÇÃO, uma videoexperiência com Clóvis, João Wladimir, os integrantes do Bloco Império Colonial e eu mesma. As imagens foram gravadas em fevereiro de 2017 na Colônia Juliano Moreira, às vésperas da abertura da exposição “Lugares do delírio” (Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR), 2017), que coincidiu com o pré-Carnaval daquele ano. Um ano depois, de volta ao Carnaval, escrevo este texto. Finalizado em outubro de 2017, o trabalho em vídeo que aqui se apresenta de forma inédita integra o projeto carro alegórico como uma espécie de extrato deslocado, ao mesmo tempo, pulsativo-percussivo. A ideia é que re-percuta.

Uma VIDEOEXPERIÊNCIA, não por intencionalidade experimental na concepção e princípios de construção de um objeto em vídeo, mas porque é impregnada e constituída por palavra de especial interesse para o trabalho como um todo. EX PERI ENTIA reúne o fora (EX) e o limítrofe (PERI) em ato de aprendizagem-conhecimento (ENTIA). Compreendo-a como desejo movente e orbitante do fora, do que escapa, do que foi, EX operando nos dois vetores, espacial e temporal. Interessa-me pensar a topologia implícita na palavra sendo atravessada por forças e tensões, conferindo ao periférico uma centralidade necessariamente reversa, que habita as margens, puxa em direção às bordas, faz percorrer vastos confins1.

As imagens aparecem vez ou outra na cidade, em suas franjas.2 CARRO-CORAÇÃO é uma videoexperiência em slow motion, com muito retardo. Propicia o re-ver.

2. O olhar detém-se sobre as peças sem nelas esbarrar. Estão ali como se não tivessem sido informadas de que deveriam aderir ao quadro, como se a câmera falhasse em atraí-las para dentro da imagem.

É por tempo isso aqui? pergunta Clóvis com a câmera na mão.

Ao elogio “é boa essa câmera aqui”, segue-se o movimento: “só mais uma ali, a última”. O olhar gira (o corpo gira), procura, aponta, desvê. A paisagem devém crônica: vem carregada pelas peças (carros), com tudo que ali estava e passava naquele momento. Pequeno quadro dentro de um pequeno pátio quadrado. Ao tocar os limites do quadro que a transporta para o campo da imagem, a paisagem passa com tudo que nela se passa, trazendo consigo os ruídos da própria fabricação. Paisagem pressupõe janela. O enquadramento opera o campo crônico da imagem – de Cronos, o senhor do corte. Do tempo. Do cronológico e do cronômetro. Do filme e do sem filme, do vídeo.

A videoexperiência atravessa o cinema sem filme, crava-se em seu coração exangue que nesse exato momento expira, espirrando ar frio. Este, por sua vez, funde-se à videoexperiência produzindo névoa. Uma e outro (VE e CsF) mantém-se assim, por fricção recíproca, em ponto de constante ebulição e evaporação.

3. Cinema sem filme pode ser um efeito da escuta de ruídos, música, voz; ou um efeito da leitura, produzido por palavras escritas ou por imagens. Legendas e títulos podem ser formas abreviadas de cinema sem filme.3

Sendo assim, cinema sem filme pode ser um efeito do filme – ou do vídeo – talvez exatamente aquilo que lhe confere a capacidade de tornar-se uma experiência.

Atenção: você pode estar lendo cinema sem filme ao longo destes parágrafos.

Um filme é como um poema.

POEMA CINÉTICO

Variava conforme a quantidade de roupas penduradas no varal a sua frente. Conforme o dia, lia: SENTADO: AL SELADO EU (quem é eu?), SÓ (ao seu lado), SORRI, em dúvida sobre presente ou passado. SORRIO, SORRIA? A intensa nostalgia de sentar ao seu lado. Ainda que esse ao seu lado fosse problemático. Ao seu lado implicava o selado, a figura do cavalo, nela revezando-se as posições da montaria e do ser montado. Um enigma se propõe nessa concomitância de posições. Era: EU SORRIA.

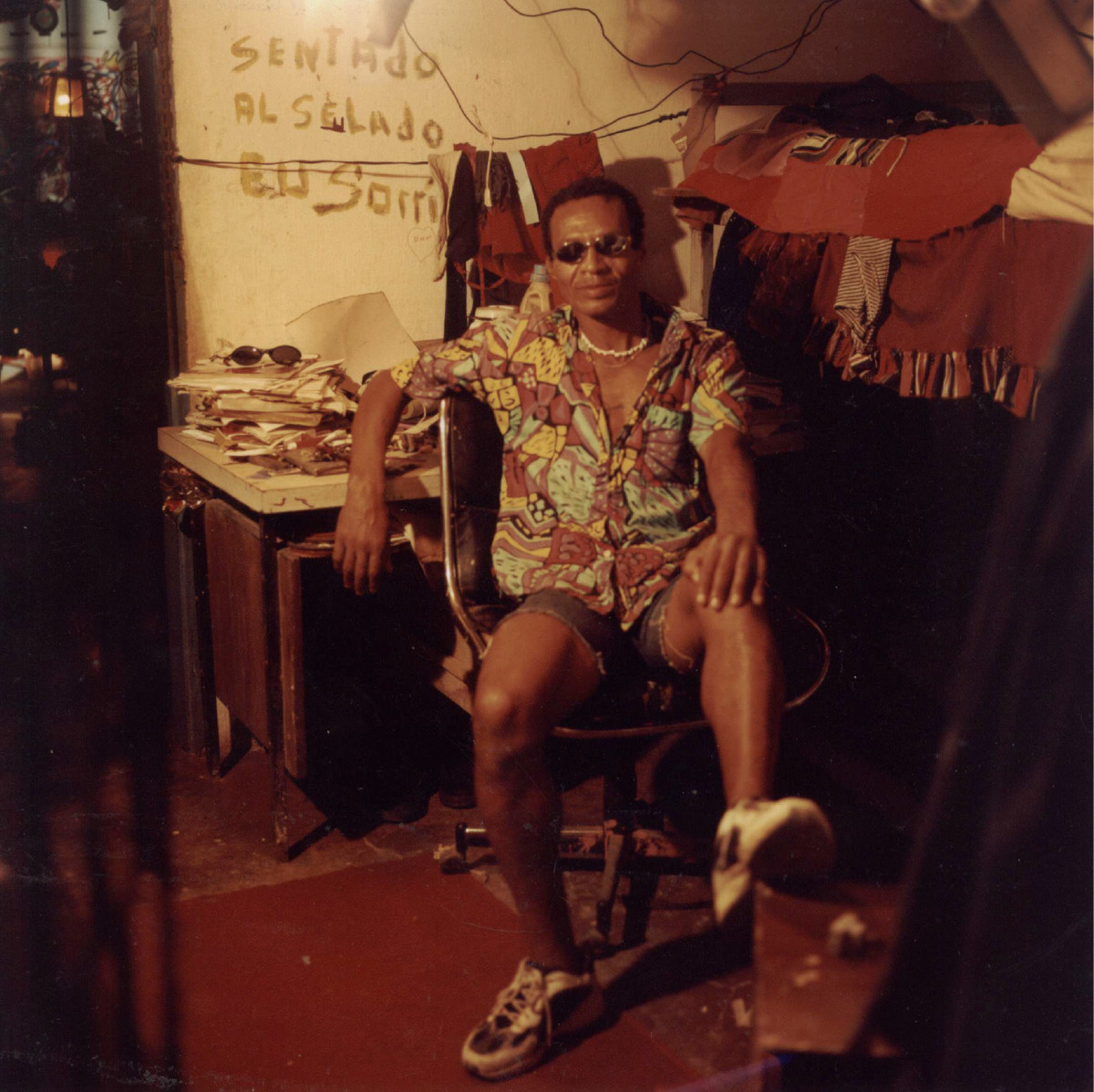

Fig 1. Clóvis na Fazenda Modelo, 2004. Foto de Wilton Montenegro

4. Como “carroça puxada por cinco burros, carregadinha de café”, os carros de Clóvis, também nas canções, vêm carregados de paisagem. Ou melhor, eles não se descolam dela, puxam-na consigo.

Mas QUE PAISAGEM?

Carros nos fazem ascender a uma condição superior. Desviam-nos das gramíneas e da pedra no meio do caminho4 em prol de um horizonte amplo que nosso olhar-mente renascentista organiza como paisagem. Deslocamo-nos por aí em cápsulas móveis como se estivéssemos confortavelmente instalados numa câmara obscura de lata transparente, corpos descolados em suspensão e velocidade. O hipercinetismo contemporâneo descrito por Sloterdijk5 apenas trava quando o automóvel se imobiliza em engarrafamentos ou por qualquer outro tipo de entrave à sua automobilidade redentora. Voltamos então à ex peri entia: “em toda parte onde os automovimentos desencadeados provocam engarrafamentos ou turbulências, rudimentos de experiências nascem: nelas o ativo moderno se transforma em um passivo pós-moderno”6, diz Sloterdijk.

O automóvel, e acrescento o cinema, primos-irmãos pela lógica fordista que produz a ambos, contribuem para a plena realização desta única utopia da modernidade que de fato ganhou consistência. Justamente através da sua estreita co-laboração, imaginário e sensação corpórea buscam reproduzir-se sobre coordenadas espaciais concretas. Seu correlato é a cidade, entendida como lugar de projeção e reflexão de imagens. Na versão neoliberal, a disputa entre imaginário e território se acirra. Mas basta pensar em Brasília para perceber sua genealogia. “Daqui surge a ligação fundamental entre movimento e arquitetura como os dois fatores fundamentais na construção e na autorrepresentação da pólis como fantasia político-cinética da contemporaneidade.”7 A esta fantasia, observa André Lepecki, corresponde a ideia de homem destinado ao livre trânsito, senhor absoluto de sua vontade de locomoção, de seus destinos. Cabe então à cidade representar o papel de imagem emblemática, figurando palco espetacular para tal ficção.

Os carros de Clóvis são vetores, atravessados por uma potência cinética que se manifesta nas múltiplas representações de seu esquema sensível-motor. Entretanto, tendem ao emperramento. São protótipos de uma nova fabricação a ser assumida pelas empreiteiras-montadoras. Pesam. Argamassa, cimento, pedras, tijolo. Precisam ser carregados – ou removidos. Reivindicam chão.

São pedras no meio do caminho.

Fig 2. Carro em construção. Clóvis, Fazenda Modelo, 2004. Foto Wilton Montenegro.

Fig 3. Carro em construção. Clóvis, Fazenda Modelo, 2004. Foto Livia Flores.

5. Autoimóvel.

Contém em si os termos da alegoria que alimenta o projeto carro alegórico.7

Em meados de 2016, quatorze anos após a primeira visita à Fazenda Modelo, onde conheci Clóvis, revisito-a na esperança de encontrar ainda intacto aquilo que há tempos entendia como contramonumento. Parecia apresentar-se uma ocasião para tentar resgatar objeto e projeto.7 Em questão, estavam possíveis respostas ao convite da curadora Tania Rivera para “retomar o gesto” realizado em Puzzlepólis II (2004). Naquele ano, 58 peças de Clóvis – muitos prédios e alguns carros – saíram do galpão de artes e artesanatos da Fazenda Modelo para a 26ª Bienal de São Paulo a fim de criar uma espécie de alucinação de cidade.10 Ao menos, essa era a minha intenção.

O carro de cimento fora construído às vésperas do fechamento definitivo da instituição que durante quase duas décadas abrigou a população recolhida nas ruas da cidade do Rio de Janeiro (1984-2002)11 – o maior da América Latina. As peças saíram, Clóvis foi provisoriamente alojado num hotel do centro da cidade, mas o carro ficou. Suas dimensões extrapolavam qualquer bitola de porta ou janela por onde pudesse passar. A condição que impunha para sua saída era a destruição parcial daquele prédio do patrimônio municipal. Talvez o projeto carro alegórico devesse se chamar Puzzlepólis III.

Seguimos os passos de Clóvis na sub-urbe carioca entre a Fazenda Modelo e a Colônia Juliano Moreira.12 Em comum, o histórico de antigos campos reconfigurados por políticas higienistas. Os territórios da antiga Fazenda Engenho Novo (século XVIII), originária do Engenho Nossa Senhora dos Remédios, transformada em Colônia dos Psicopatas-Homens entre 1912 e 1918, passou a se chamar Colônia Juliano Moreira em 1935. Hoje, Colônia designa o bairro que abriga as ruínas de sua história, um complexo hospitalar com diversos pavilhões, o Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, instalações da Fiocruz, algum comércio e novos blocos de apartamentos do Minha Casa, Minha Vida. Parte dos moradores expulsos da Vila Autódromo13 moram ali agora. Em 2016, o território da Colônia foi partido e atravessado pela via expressa TransOlímpica14 . Uma nova camada histórica corta antigos trajetos.

O entorno delineia o contexto. A cidade se transforma sob os imperativos da aliança entre poder público e interesses do capital de empreiteiras & negociantes da imagem. Uma estética cinestésica global se impõe aos habitantes dos labirintos pantanosos da região de Jacarepaguá. O carro de cimento em forma de fusca avantajado, de dimensões próximas às de uma picape, expande sua potência fantasmática. Permanecera na Fazenda Modelo vazia por muitos anos, mas já não estava lá. Propus a Clóvis construí-lo outra vez.

O convite de Tania Rivera se deu no contexto da sua curadoria da exposição Lugares do delírio. Veio acompanhado de uma proposta de residência artística no Polo Experimental15 – centro de convivência, educação e cultura para os usuários da saúde mental da Colônia administrado pelo mBrac incluindo o Ateliê Gaia, um estúdio/coletivo. O programa de residências fora acordado entre o Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea (mBrac) e o MAR, em função da exposição. Propunha a realização de obras comissionadas em formato aberto, a serem elaboradas pelos artistas convidados (Solon Ribeiro, Gustavo Speridião e eu) a partir da convivência e colaboração com os artistas do Ateliê Gaia: Patrícia Ruth, Clóvis dos Santos, Arlindo de Oliveira, Leonardo Lobão, Luiz Carlos Marques, Pedro Mota, Alex, e outros, de presença mais episódica durante o período de residência. Tornávamo-nos assim canais de repercussão daquela produção.16

Fiz várias caminhadas pela Colônia com o objetivo de mapear possíveis locações para o carro. Procurava entre as muitas terras reviradas ao longo da via um local de visibilidade para motoristas e passantes. Clóvis reagiu propondo usos mais sociáveis: um carro-bar em torno do qual as pessoas poderiam se reunir para conversar e – fazer música, seu interesse maior. O carro começava a se mover.

Seu princípio de construção, tendo por base um chassi de automóvel, era o mesmo de um carro alegórico de Carnaval. A mobilidade variava em relação ao peso, às dificuldades fundiárias para assentamento do carro, à possibilidade de fazer suas rodas girarem, ou não. Poderia circular rebocado, puxado ou empurrado. Com a aproximação das datas do Carnaval e da abertura da exposição, nome do projeto e objeto pretendido se confundiam. Nesta tautologia disjuntiva, o que escapava era o caráter alegórico do carro-casa. Foi ganhando ares mais festivos como estratégia de viabilização, migrando de um estado tumular para um estado esquelético.

Falta-nos tecnologia carnavalesca, a mim e a Clóvis, embora seu pandeiro e canto estivessem sempre ressoando. Mas suas canções não são de Carnaval; são canções nômades, modulam-se às cadências locais de muitos fora,17 memórias de pássaro (passo) cantor: Mestre Verdelinho.18 Sigo os rastros da escuta. Quanto mais ouço, mais (re)conheço pistas de uma vasta geografia musical enraizada no tempo. Aparições de repertório. Toadas, bichos, plantas, coisas, esquinas, vejo-sinto afetos do Brasil e situações-cinema. Assim como nas telas de Antonio Bragança.

Quarta-feira era dia de reuniões no Ateliê Gaia. Via os trabalhos, conversava, ouvia as histórias, acompanhava discussões e projetos. Pessoas, movimentos, acontecimentos, espaços e relações ficavam reverberando. Quando voltava para a cidade, era a Colônia que tinha expandido seus territórios.

Fig 4. Lívia Flores. CARRO-CORAÇÃO: Colônia Juliano Moreira, 2017. Frame

No ateliê, a questão do chassi: de carro ou de tela. Penso nos circuitos artísticos dos quais participo – ou não, inclusive aquele. Observo sistemas de transmissão e controle, acessos, invisibilidades, discursos, o meu próprio. Gaia é uma caixa de ressonância, amplifica perguntas a propósito da arte e da cidade. Perguntei-lhes o que era colônia. A resposta veio em forma de música para o carnaval do Bloco Império Colonial. “A arte está no musical / tá no mosaico e na pintura / vamos lutar por um ideal / descolonizar esse carnaval.”19 O carro alegórico era puxado pelo barco – CAR NAVALIS.

Fig 5 Lobão. Estandarte. Bloco Império Colonial, 2017. Foto: João Waldimir Bernardes

Fig 6. Arlindo. Mascara. Bloco Império Colonial, 2017. Foto: João Waldimir Bernardes

Fig 7. Luiz Carlos. Adereços. Bloco Império Colonial, 2017. Foto: João Waldimir Bernardes

Fig 8. Preparativos para a apresentação no MAR, Bloco Império Colonial, 2017. Foto: João Waldimir Bernardes

As visitas se intensificaram até tornarem-se diárias nas duas ou três semanas que antecederam a única apresentação pública do carro alegórico, agregando outras ações e agentes.20 Com a chegada do chassi, passamos a trabalhar no galpão azul, junto às oficinas de manutenção da Colônia, algumas desativadas, antigas senzalas. A cada 13 de maio, o espaço acolhe uma feijoada em memória dos escravizados e da lei que prometeu libertá-los. Sob o olhar de um preto velho, forno, pia, mesas e bancadas aguardam esse dia. No silêncio, tudo zumbe. Ao cerrar as portas ao fim do trabalho, uma saraivada de castanhas sobre o telhado de zinco parece ser porta-voz das energias que nos acompanharam.

Clóvis encara como serviço a ser prestado (assim como os outros artistas, e eu mesma). Interpela-me um dia, agastado:

– “Não precisa fazer esse carro, é só ir na Volks e comprar”.

– “O seu é de arte.”

– “Se você quer um carro, porque não vai numa loja e compra, aquilo é que é arte.”

– “Mas são todos iguais. O seu é diferente, é único” respondi.

Nenhuma ressonância.

Figs 9-10. Lívia Flores. CARRO-CORAÇÃO: Clovis com o carro-coracão e um carro feito de papel maché, 2017. Frame

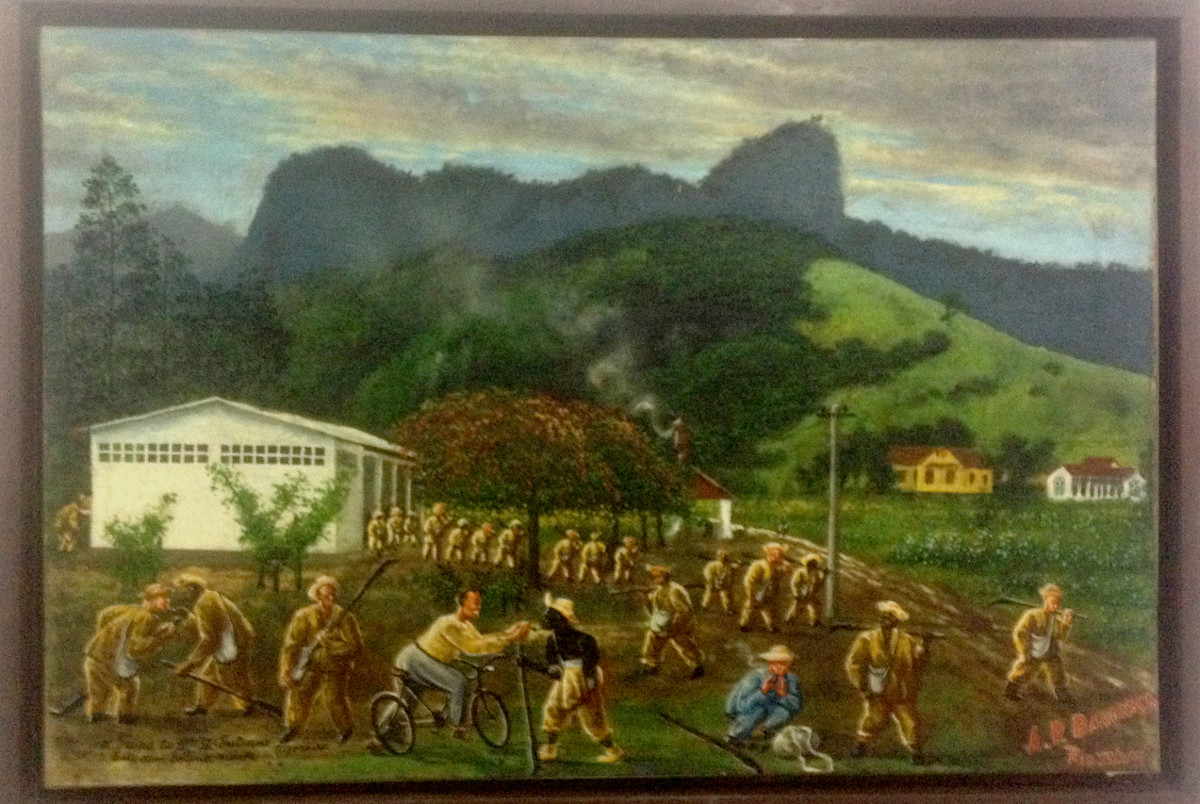

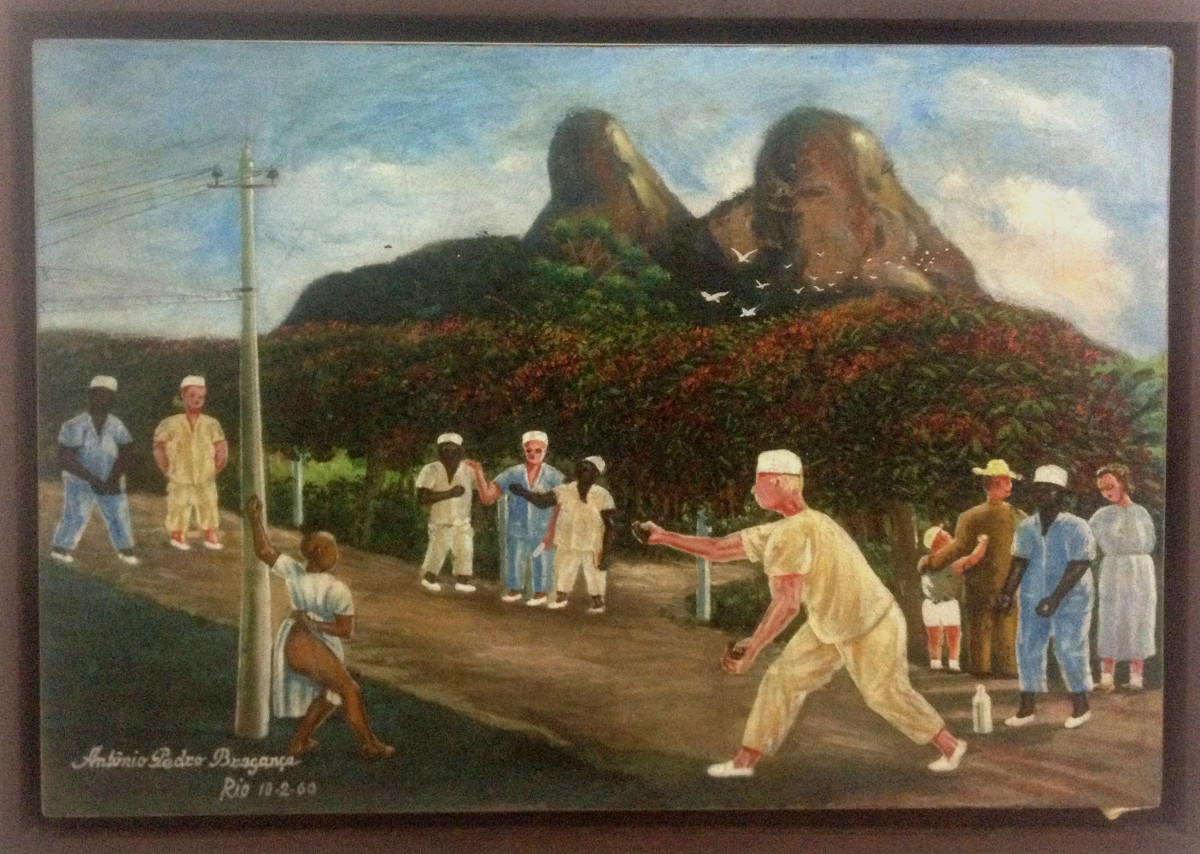

Meses após a conclusão do projeto, visito o mBrac. No saguão de entrada estão expostos carro e estandartes. No segundo andar, obras dos artistas do Gaia e uma sala com as pinturas de Antonio Bragança, que está sendo resgatado dos arquivos da Colônia.

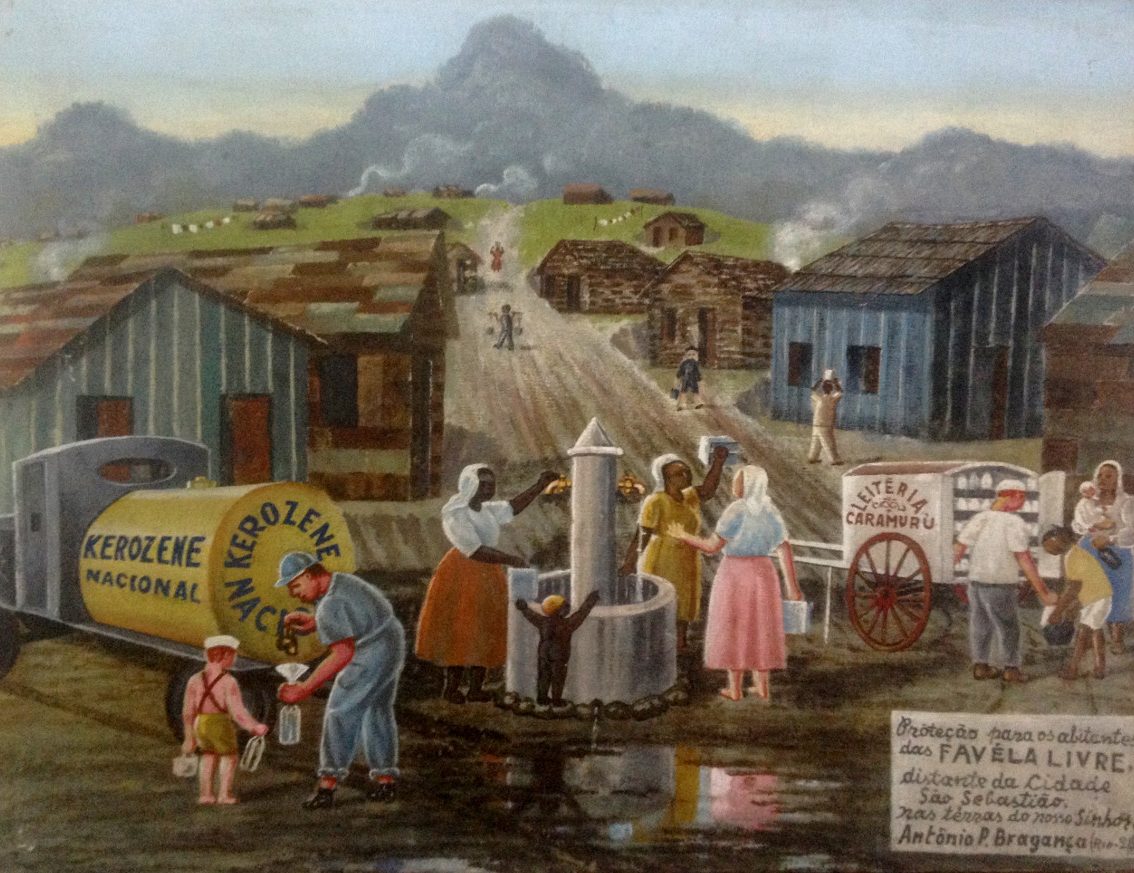

Reconheço a paisagem da Colônia marcada pelas asas de pedra que pairam sobre ela e também uma certa cartografia de cidade em que imaginação e realidade se interpelam mutuamente. Lá está o sonho de favela livre, protegida e abastecida; leite, querosene e água jorrando em primeiro plano, a fumaça nos barracos acenando o preparo dos alimentos, as roupas no varal, crianças, homens e mulheres circulando livremente, entretidos com seus afazeres, suas vidas (Proteção para habitantes das favelas livres, s/data).

Fig. 11 Antonio Bragança. Proteção para habitantes das favelas livres, s/data.

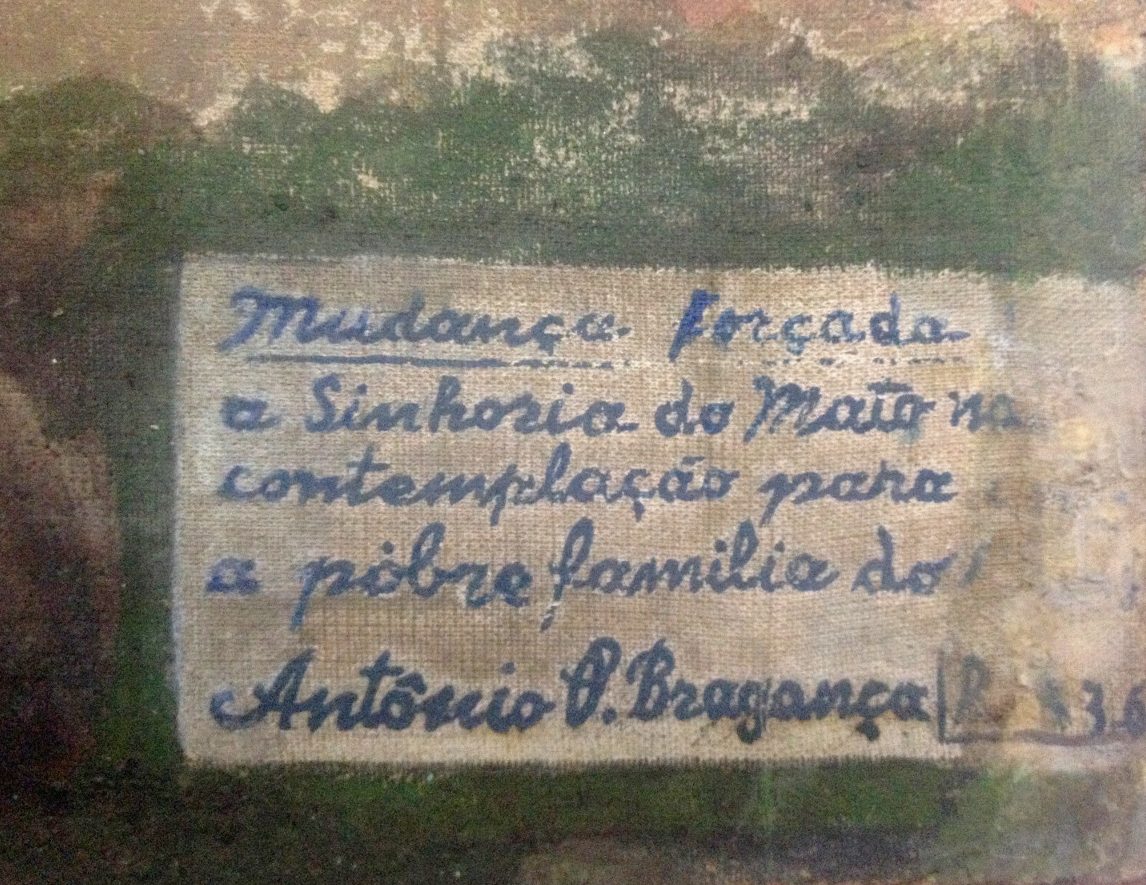

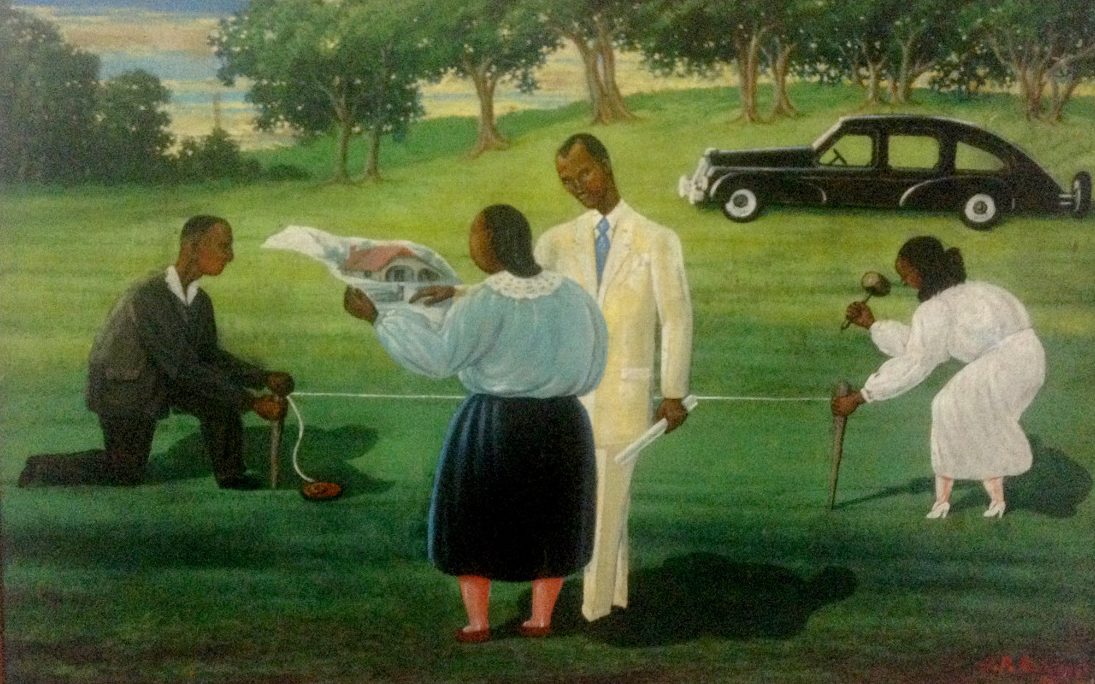

Lá estão, como se ligadas por um nexo comum, a cena da retirada da “pobre família” sendo contemplada pelo “Senhorio do Mato” (Mudança forçada, 1936) e a dos cidadãos elegantes que conquistam terreno, casa e carro numa sociedade preta (Sem título, 1968).

Fig 12-14. Antonio Bragança. Mudança forçada, 1936.

Lá estão os pavilhões, ainda com as mesmas cores em A tropa do Sr. Dr. Luciano Moreira está com botina nova, 1961. Serão as tropas do Sr. Dr. Juliano Moreira? São os psicopatas homens que marcham como soldados e se transformam em lavradores armados de foices? Arthur Bispo do Rosário poderia estar entre eles? Ernesto Nazareth teria passado por fileiras semelhantes? O detalhe das botinas novas seria apenas irônico, não fossem os calçados marca distintiva nos tempos da escravidão. No quadro Sem título (s/data), quem surta? Homem ou mulher, de cor negra. As cores importam. Trata-se mesmo de um surto? A proximidade da figura ao poste remete à memória do pelourinho. Quem acode, acode?

Fig. 15-16 Antônio Bragança. Sem título, s/data.

Pode ser que a pólis contida dentro de um coco da Bahia seja doce. Não sabemos, sua casca espessa protege-a da luz do dia e do nosso olhar. “Não nasce o sol mas a lua e as estrelas é todo dia”, canta Clóvis, poeta-cantor. “Que ela ri, pai, que ela ri, pai, quero sorrir, pai”.

8. A questão dos nomes. Próprios, anônimos e apropriados, talvez impróprios. CARRO-CORAÇÃO é um nome alegórico. Insiste na metáfora dos batimentos cardíacos: “quem atirou em nós, errou”. Sempre.

Lívia Flores. CARRO-CORAÇÃO: Bloco Império Colonial, 2017.

***

Lívia Flores

Artista, pesquisadora e professora. Doutora em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes (EBA/UFRJ). Leciona no curso de Direção Teatral da Escola de Comunicação (ECO/UFRJ) e atua nos Programas de Pós-Graduação em Artes Visuais (EBA/UFRJ)) e em Artes da Cena (ECO/ UFRJ). Realizou exposições individuais, entre as quais se destacam as realizadas na Galeria Progetti (Rio de Janeiro), no MAMAM no Pátio (Recife) e no Centre d’Art Santa Mònica (Barcelona). Participou de mostras coletivas no Brasil e no exterior, tais como Lugares do Delírio, Passagens: Coleção Serralves, Prêmio Situações Brasília e 26ª Bienal de São Paulo. O livro Lívia Flores (coleção ArtBra, automática, 2013) é uma referência importante sobre seu trabalho.

_____

1 Estas eram regiões dominadas pela antiga deusa Ártemis. A leitura de Jean-Pierre Vernant permite-nos localizar a questão do periférico em relação à cidade, à pólis, centro de interesse para o trabalho. Adoto a ressalva do autor de que não se trata de tomar os gregos como modelo mas de tentar compreender, a partir das distâncias que nos separam, como uma sociedade aborda a questão da alteridade. A “soberana das margens”, diz, se faz presente onde os limites entre água e terra, espaço cultivado e agreste são imprecisos: “fronteiras onde o Outro se manifesta no contato que regularmente se mantém com ele, convivendo o selvagem e o cultivado em oposição, é verdade, mas também em interpenetração”. Divindade da caça e da guerra, mobiliza-se sempre que a selvageria ameaça bestializar os homens, seja no trato com seus semelhantes ou com os animais. Protetora do parto e das crias, zela por toda forma de vida, por mais frágil ou estranha que seja e acompanha os adolescentes em sua transição à cultura. Prepara passagens ao mesmo tempo em que preserva fronteiras, “reservando um lugar para o que não é ele mesmo, para o xénos” – sendo ela própria uma deusa considerada estrangeira pelos gregos. Ao adotar como sua essa divindade “bárbara, selvagem e sanguinária” (em uma das versões, de origem cita, um povo que não conhece as leis da hospitalidade), a cidade grega “constitui, a partir do outro, com o Outro, o seu Mesmo”. A questão remete ao problema filosófico da identidade, que não se deixa conceber e definir senão em relação à diferença, “à multiplicidade dos outros.” Um convite, portanto, diz o autor, “a atribuir a devida importância, na ideia da civilização, a uma atitude espiritual que não tem apenas valor moral ou político, mas propriamente intelectual, e que se chama tolerância.” Tendo a acreditar numa atitude que vai além da tolerância, em direção a uma atenção, troca de olhares, escuta. VERNANT, Jean-Pierre. Com a morte nos olhos. Figurações do Outro na Grécia antiga: Ártemis, Gorgó. Rio de Janeiro: Zahar, 1988, 15-37.

2 FLORES, Livia. Como fazer cinema sem filme? Tese de doutorado. Rio de Janeiro: PPGAV-EBA-UFRJ, 2007, 155.

3 A Teogonia, de Hesíodo, conta para mim como um dos registros mais antigos de cinema sem filme* que se compartilha através da escuta/leitura. O poema abre-se com uma invocação às Musas. Com seu poder de canto, elas mantém (sustentam) o mundo-cosmos que passará a existir/ser contado: seus acidentes geográficos, montes, ilhas, rios, deuses, forças primordiais, tudo o que devém ao ser cantado. São elas, as nove filhas de Zeus e de Mnemosyne (memória), que irrompendo em tropel da escuridão, envoltas em brumas, cantam e dançam descortinando-o a seu bel prazer. Manifestando-se elas mesmas através do canto do poeta a quem concedem seus poderes de linguagem, suas vozes e corpos dançantes tem a prerrogativa de trazer múltiplas manifestações dos seres à presença. A condição da luminosidade, portanto, não garante, por si só, nenhuma sustentação ao ser. Para dar a ver, é preciso antes fazer escutar. Ao silenciar, deixam coisas e seres cairem no esquecimento, este vasto domínio do não-ser compartilhado com a noite e com o abismo (o Tártaro sem-fundo). “Sabemos dizer muitas mentiras símeis aos fatos, e sabemos, se queremos, dar a ouvir e revelações.” HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses / estudo e tradução Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 2007, 103.

* Além de uma certa dramaturgia de escuridão e luz (compreendendo as brumas como zona de liminaridade), para a qual filme e projeção luminosa servem de modelo, interessa aqui o regime de intermitência que se estabelece entre manifestação e linguagem, elidindo por completo qualquer estabilidade do ser. No campo da arte, tal estabilidade (do objeto ‘de arte’) é negada quando Duchamp fala em “aparição de uma aparência”: a configuração dada por quem ouve, vê, lê (aparição) a uma informação esquelética (aparência), cuja garantia de vínculo com uma forma supostamente verdadeira ou original é inexistente ou impossível de ser estabelecida. “O olhador faz o quadro”, diz Duchamp (que pode ser também um objeto ready-made produzido em série): algo dito “de arte” num ambiente “de arte” é suficiente para produzir o efeito arte, uma “sensação de arte? Com isso, a meu ver, Duchamp demonstra as condições de funcionamento do cinema sem filme: 1. mobiliza espaços; 2. trabalha com o contínuo, mas não dispensa o corte, pelo contrário, o corte é sua condição de funcionamento – ou como diz Wally Salomão, “a memória é uma ilha de edição”; 3. pode ser compartilhado, pois; 4. é inseparável de uma condição discursiva.

4 “No meio do caminho tinha uma pedra / tinha uma pedra no meio do caminho / tinha uma pedra / no meio do caminho tinha uma pedra.// Nunca me esquecerei deste acontecimento / na vida de minhas retinas tão fatigadas. // Nunca me esquecerei que no meio do caminho / tinha uma pedra. // Tinha uma pedra no meio do caminho / no meio do caminho tinha uma pedra.” “No meio do caminho“, poema de Carlos Drummond de Andrade, 1928.

5 “Porque na modernidade o Si (Soi) não pode ser pensado sem seu movimento, o eu e seu automóvel constituem uma unidade metafísica, como alma e corpo da mesma unidade de movimento. O automóvel é o duplo técnico do sujeito transcendental, ativo por princípio. (…) É a razão pela qual o automóvel é o objeto sacrossanto da modernidade, centro cultual de uma religião universal cinética, o sacramento sobre rodas que nos permite participar do que é mais rápido que nós mesmos. Quem conduz um carro se aproxima do divino, sente seu eu diminuto se expandir em um Si superior que lhe dá como pátria o mundo inteiro das vias rápidas e que lhe faz tomar consciência do fato de que está vocacionado a uma vida superior à existência semianimal do pedestre.” SLOTERDIJK, Peter. La mobilisation infinie: vers une critique de la cinétique politique. Paris: Christian Bourgois, 2000, 38-41

6 SLOTERDIJK, Peter. Idem. Traduções minhas.

7 LEPECKI, André. “Coreopolítica e coreopolícia”. In ILHA. Revista de Antropologia. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC, 2011, 48. https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/2175-8034.2011v13n1-2p41/23932

8 Duas referências artísticas concernentes à autoimobilidade me são aqui caras: edifício galaxie (sobre a mobilidade), 1975-2002, de Milton Machado e Ruhender Verkehr, 1969, de Wolf Vostell, definitivamente instalado em uma avenida em Colonia em 1989. Cf. https://nararoesler.art/artists/52-milton-machado/#top_nav https://de.wikipedia.org/wiki/Ruhender_Verkehr_(Plastik) acesso em 18.2. 2018.

9 Em meados dos anos 2000, a partir de debates sobre a política de instalações de esculturas em espaço público na cidade do Rio de Janeiro, comecei a formular uma proposta, nunca concluída, de instalação do carro de Clóvis próximo ao grande cruzamento da Av. das Américas com a Av. Salvador Allende, nos limites da Barra da Tijuca. Ele seria instalado em um dos canteiros que dividem as pistas de alta velocidade. Durante bastante tempo observei ali o cultivo anônimo de um pequeno jardim florido, assim como cruzes e flores assinalam nas estradas brasileiras a memória dos seus mortos. Um contra monumento (em contraste com a paisagem de prédios e avenidas da Barra da Tijuca) em homenagem às vítimas do trânsito – em duplo sentido: aos que ali padecem pela velocidade dos carros e/ou pelos processos de deslocamento em função de projetos urbanos/viários.

10 Para maiores informações a respeito deste e de outros trabalhos desenvolvidos com Clóvis, ver “Sentado al selado eu sorria: os trabalhos e os dias com Clóvis” na edição de maio 2018 da Revista MODOS – História da Arte: modos de ver, exibir e compreender. Campinas: Unicamp.

http://www.publionline.iar. unicamp.br/index.php/mod/article/view/1070

11 Fechada definitivamente em 2004, não sei se por ironia ou por obra de Ártemis, reencontrou sua vocação como abrigo para animais maltratados a partir de 2008.

12 Esta trajetória segue a das obras e não um diagnóstico psicológico. Em 2005, ao tomar conhecimento do projeto do Museu Bispo do Rosário de integração com a arte contemporânea, entrei em contato com o então diretor Ricardo Aquino e com o curador Wilson Lázaro, que se interessaram em acolher o conjunto de obras exibidas na Bienal de São Paulo. Estas permaneciam sendo de Clóvis (optei na época por dividir os honorários em vez de adquiri-las) e “se perderam”, segundo Ricardo Rezende, atual curador.

13 [Nota editora N.E.: Vila Autódromo – antiga colônia de pescadores e comunidade onde moravam cerca de 500 famílias à beira da lagoa de Jacarepaguá, cujo território foi expropriado para sediar parte do Parque Olímpico (2016). Para informação sobre a luta das famílias pela permanência no terreno, ver o dialogo com moradores nesta edição: http://institutomesa.org/revistamesa/edicoes/5/portfolio/um-dialogo-com-maria-da-penha-macena-luiz-claudio-silva-e-luiza-andrade/]

14 [N.E.: A avenida TransOlímpica foi criada para ligar dois polos de eventos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Sua construção causou a derrubada de 200 mil m² de Mata Atlântica nos limites do Parque Estadual da Pedra Branca, segunda maior floresta urbana do mundo. Custou cerca de 270 milhões de dólares e de modo violento e arbitrário dividiu o território da Colônia Juliano Moreira em duas partes. Sob a avenida, hoje, um pequeno túnel é a única ligação entre o mBrac e o Polo Experimental.]

15 [N.E.: Administrado pelo Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, o Polo Experimental de Convivência, Educação e Cultura surge para, a partir da convivência, integrar ações culturais da Colônia em um antigo Pavilhão remodelado e transformado que abriga as atividades: da escola livre de artes (ELA); Casa B (Residência artística); Atelier Gaia; o projeto de geração da renda arte, horta e CIA; e o programa de lazer Pedra Branca. Para mais informação: http://museubispodorosario.com/polo-exp/o-polo-experimental]

16Dentre os artistas do Gaia, apenas Clóvis, Arlindo e Luiz Carlos tiveram obras apresentadas na exposição de forma independente dos contextos das obras dos artistas em residência.

17Emprego aqui o uso da palavra fora como sinônimo de campo afastado da cidade, como sempre ouvi a família do interior do Rio Grande do Sul referir-se à casa de origem nos pampas gaúchos. Mas abarca também um fora da cidade estando nela. A vida dos carros. “Com seus faróis acesos, eu acho tão bonito.”

18Verdelinho é o nome de um pássaro adotado por esse artista de Alagoas, Mestre Verdelinho (1945-2010), ao qual chego ao tentar decifrar o que poderia ser o “hominho verdelinho” que escutava em uma de suas canções. Ver https://www.youtube.com/watch?v=X6hNMg5ZgMM

19Trecho da música composta por Leonardo Lobão, com a colaboração de Leandro Nunes e Emanuel Flores.

20No contexto da exposição “Lugares do delírio”, o carro de Clóvis, os estandartes de Patrícia Ruth (2), Leonardo Lobão (4), Pedro Mota (1), Clóvis (1), os adereços de mão de Luiz Carlos Marques, o boneco-máscara de Arlindo e as roupas preparadas pelo ateliê de costura do Polo se integraram ao projeto carro alegórico sob a perspectiva de uma apresentação de Carnaval sob os pilotis do MAR em 11 de fevereiro de 2017. O evento festivo reuniu dois blocos ligados à luta antimanicomial: Império Colonial (mBrac) e Tá Pirando, Pirado, Pirou (Instituto Philippe Pinel). O carro saiu do galpão onde trabalhamos no dia 10 de fevereiro, retornando para lá no dia seguinte, assim como as demais obras e objetos voltaram para o mBrac / Polo Experimental. Esse conjunto esteve em exibição no hall de entrada do mBrac durante alguns meses.