Vista instalação: mapas de Fernand Deligny com almofadas na frente e no fundo obras de Fernando Diniz, Arthur Bispo do Rosário, Gustavo Speridão, e outros. “Lugares do delírio”, SESC Pompéia, 10 de abril até 1 de julho, 2018. Foto: Everton Ballardin.

Subverter o cuidado: Reflexões e ações entre arte e saúde

Tania Rivera

Artistas, curadores e produtores culturais lidam hoje com a difícil tarefa de efetivar e defender a potência de resistência e emancipação da arte diante da onipresença da indústria cultural – consolidada nas últimas décadas do século XX como convergência consumada entre produção artística e marketing – e da profissionalização e internacionalização do mercado de arte – que faz da obra um fetiche e uma espécie de bastião da mais-valia, mesmo quando ela busca ativamente questionar as condições econômicas e sociais vigentes. A partir de fins do século passado, as propostas relacionais transformadoras que já marcavam os anos 1960 ajustavam seu foco de maneira a encarar de frente questões geopolíticas e sociais, ao mesmo tempo que tentavam construir modelos de relação e sociedade a nível micropolítico. Nos últimos anos, esta busca ajudou a esgarçar as fronteiras do campo da arte em prol de experiências vivenciais, sociais e políticas, atualizando o sonho modernista de unir arte e vida em chave política e levando a um questionamento importante sobre as condições de exposição e transmissão de tais ações.

Neste campo tão rico e problemático, que recoloca hoje em discussão a questão do que é arte e de seu papel na vida das pessoas e recusa a pretensão da arte dita erudita de delimitar um lugar de exceção e privilégio, vemos surgir recentemente propostas diversas na fronteira entre arte e saúde. O terreno da loucura e da saúde mental parece afirmar-se em especial, neste contexto, retomando sob novo paradigma a importância histórica exercida pelo encontro de críticos e artistas modernistas com a produção de pacientes psiquiátricos em ateliês de terapia ocupacional. No início dos anos 1920, a “descoberta” de tal produção na Europa contribuiu para a defesa do valor “expressivo” da arte moderna contra o academicismo naturalista vigente. Hoje, uma vez denunciada a arbitrariedade do isolamento das pessoas que vivem experiências psicóticas, torna-se ingênuo – ou melhor, violento e segregador – fazê-las encarnarem a figura do gênio subtraído da vida cultural, do artista “bruto” ou “virgem” (para usar a terminologia de Jean Dubuffet na expressão art brut e sua revisão pelo crítico brasileiro Mário Pedrosa). Que sentido poderia ter tal qualificação no campo da produção contemporânea, na qual nem a formação técnica, nem a recepção por parte da crítica garantem o lugar de “artista autêntico”, não “bruto”? Apesar de existirem ainda galerias de arte bruta mundo afora, parece-nos portanto problemático, hoje, incensar a produção de artistas “outsiders” e buscar lançar luz sobre eles, pois isso realçaria, paradoxalmente, sua suposta distinção em relação aos “artistas” em geral. Mas então de que se trata nas propostas artísticas atuais no campo da saúde mental? De confinar a arte aos supostos objetivos curativos da “arteterapia”? E nos casos de projetos de residência artística ou outras intervenções em instituições de saúde mental? Trataria-se de “cuidar” dos pacientes?

Cuidar é poder

“Cuidado” parece-me uma palavra muito perigosa, neste contexto. Sob sua égide atos terríveis foram cometidos, especialmente no âmbito da saúde mental: desde fins do século XVIII, hospícios foram criados de modo a retirar pessoas de seu contexto social e afetivo e submetê-las a tratamentos dos mais arbitrários, desrespeitosos quando não dolorosos e até mutiladores de sua integridade física e psíquica. Além disso, os espaços de segregação assim estruturados, que permaneceram hegemônicos no tratamento dos ditos distúrbios psiquiátricos até recentemente (e ainda vigentes em alguma medida, deve-se admitir), abrigaram não apenas pessoas em intenso sofrimento psíquico, mas também serviram eventualmente de depósito ou prisão, no Brasil e em boa parte do mundo, para pessoas que agiam de modo considerado moralmente incorreto por suas famílias, ou ainda para opositores políticos de governos escusos.

Por isso, não se pode esquecer que o ato de cuidar implica sempre uma relação de poder, tanto em sua incidência na área da saúde, articulando profissionais e pacientes, quanto no que diz respeito às relações sociais, de modo mais amplo, incluindo as familiares: entre adulto e criança, pai/mãe e filha ou filho, trata-se de obrigações afetivas, morais e jurídicas que parecem por vezes esconder o jogo político aí presente. A ideologia do cuidado implica que de um lado temos A – alguém que necessita de cuidados – e de outro B, aquele capaz de ministrar tais ações benéficas, supõe-se, ao primeiro. Seria importante esmiuçar cada situação particular na qual se encarna tal esquema genérico, para chegar às questões que sua simplicidade tenta esconder, tais como: quem supõe que A necessita de cuidados? Ele próprio, B que o cuida ou ainda um terceiro, C, seja ele ou não encarnado por um representante de determinada categoria profissional, religiosa ou jurídica? E, no caso de a demanda de cuidados vir de outrem, A concorda ou detém o poder de recusá-los? É possível termos situações de reciprocidade, nas quais aos cuidados que B dirige a A correspondam simetricamente ações de mesmo teor de A para B? E ainda, qual o grau de especificidade de tais ações, dadas as singularidades de A e B e da situação que entre eles se estabelece? Virá da posição C uma força ou exigência de padronização que faz do cuidado ou tratamento ações predeterminadas que pouco levam em conta as particularidades de cada situação entre A e B?

As questões são numerosas e limito-me aqui a esboçar algumas delas, buscando mostrar a complexidade da situação política do “cuidado”, do “tratamento” ou ainda, de forma mais específica, da “terapia”. Neste terreno também muito vasto, gostaria de salientar a posição do psicanalista em suas particularidades. Creio que a psicanálise, longe de submeter-se docilmente à ideia subjacente a essa cadeia de palavras (ou de, ao contrário, a ela se recusar de forma peremptória), é uma prática que se define por colocá-la em questão, na medida em que enfoca particularmente a relação entre A e B – sem perder C de vista – de forma explícita e central, através do conceito de transferência. 1 Parece-me que a psicanálise não se configura simplesmente como uma prática de cuidado, dentro do campo dos serviços institucionais, mas como uma prática crítica do “cuidado”. Ou talvez devamos admitir que ela não chega necessariamente a ações críticas, dependendo do profissional e da situação na qual ele e o analisando se inserem, mas que tal potência lhe é fundamental.

No campo da medicina, o poder do profissional sobre seu paciente sempre foi um motor implícito do sucesso do tratamento, reconhecido e reforçado pela maior parte da classe médica, em uma atitude zelosa da manutenção de privilégios, contando para isso com a arma dos medicamentos (em sociedade com a indústria farmacêutica) e a ação protecionista e corporativa dos Conselhos regionais e federal. Sobre tal estrutura geral, as virtudes sugestivas da fala do médico ou médica muitas vezes são postas em primeiro plano em relação ao direito de o paciente obter informações detalhadas com o profissional e ter voz na discussão das decisões terapêuticas adotadas.

Enquanto a força sugestiva costuma ser assim ocultada na prática médica sob o discurso da ciência, de modo que o poder do médico ou médica permaneça inquestionado, no campo da psicanálise ela é reconhecida e manejada de forma a que a estrutura de poder a ela subjacente se subverta. Isso porque, em primeiro lugar, a prática do psicanalista repousa sobre a escuta do analisando, ainda que o analista aceite ocupar o lugar de suposição de saber que faz com que este a ele se enderece. Apenas o “paciente” detém o saber que se trata de desvelar, e portanto sua posição é ativa e não corresponde ao lugar daquele que recebe passivamente “cuidados”. Além disso e de forma mais fundamental, um processo analítico deve levar a uma revisão e um reposicionamento do sujeito em sua relação com este Outro que deteria supostamente sua verdade, implicando portanto em um giro na estrutura de poder e uma certa libertação da posição de assujeitamento.

Mas estará tal “libertação” restrita ao âmbito privado do consultório individual? Creio que esta é uma questão fundamental para a psicanálise, hoje, mesmo para os psicanalistas de prática exclusivamente privada. E incontornável para aqueles que atuam em instituições de saúde mental, sejam elas públicas ou privadas.

Curto testemunho marcado pela psicanálise

Acredito que a prática psicanalítica em instituição deve buscar pôr em movimento as relações de cuidado (ou seja, de poder) ali existentes. Para avançar na tentativa de caracterizar tal ação, vou referir-me a uma experiência profissional própria, vivida há muitos anos, em meados da década de 1990, no Foyer de L’Équipe, em Bruxelas, que tem como idealizador o psicanalista italiano Alfredo Zenoni. A instituição define-se como uma comunidade terapêutica de pós-crise ou residencial que recebe adultos com dificuldades por um período de 6 meses a dois anos, para preparar seu retorno à vida fora de instituições. A presença da psicanálise é nela fundamental, não como uma das modalidades de cuidados ali postos em prática, mas sim como instrumento de “deslocamento do dispositivo institucional”, na expressão de Zenoni. Não poderei aqui detalhar como seu modo de funcionamento vai realizando no cotidiano pequenos deslocamentos e como esses parecem-me ter uma incidência “terapêutica” muito mais ampla do que a mera remissão de sintomas .2 Me contentarei em mencionar, de forma testemunhal e pessoal, algumas das experiências que ali vivi e que são balizas de minha prática clínica, bem como de minha postura intelectual, apesar de alguns anos depois ter deixado de trabalhar diretamente em instituições de saúde mental.

Como já disse, a psicanálise não estava presente nesta instituição através de atendimentos psicanalíticos em consultório, apesar de parte de sua equipe ser formada por psicanalistas, ao lado de profissionais com formações diversas como psiquiatras, enfermeiros e socioterapeutas, entre outros. Tendo em vista a reestruturação da vida do sujeito fora de qualquer instituição, encorajava-se que este buscasse tratamento individual fora do Foyer. Dentro dele, cada um contava com um membro da equipe como referência para estabelecimento e acompanhamento de seu projeto individualizado de tratamento, escolhendo dentre as atividades coletivas variadas que marcavam o cotidiano da instituição, assegurando parte de suas necessidades práticas (como cortar a grama, por exemplo) e eventualmente se dando fora de sua área física.

Deste modo, o funcionamento do Foyer não se dava de modo centrípeto e bem delimitado de seu exterior, mas era marcado por vetores centrífugos. Uma das estratégias de “ventilação” do ambiente institucional era a presença de estagiários como eu, que não tinham tarefas claras a cumprir e passavam muitas horas na instituição convivendo com todos, devendo assim se haver com seu desejo naquele contexto para propor com base nele oficinas e atividades. Após algum tempo de deriva, propus uma atividade de cinema às sextas-feiras à noite. A atividade foi muito bem aceita e se desenrolou com vivacidade ao longo das semanas: discutíamos que filme queríamos ver e pegávamos o metrô até o cinema, juntos. Éramos entre 7 e dez e ninguém – nós mesmos ou outros membros da equipe, ou os próprios “pacientes” – jamais se preocupou com a possibilidade de acontecer alguma intercorrência ou incidente ou de como eu seria capaz de manejá-lo, tendo em vista minha pouca idade e experiência e meu limitado conhecimento da cidade e de sua rede de saúde mental (cabe lembrar que, ademais, não existiam ainda telefones celulares).

Tal situação poderia ser vista por alguns como uma falta de “cuidado”. Mas ela parece-me justamente servir como indicação de uma postura ética de respeito do sujeito que eventualmente pode propiciar efeitos terapêuticos e mesmo transformadores da posição do sujeito no mundo. Tal postura implicava o esvaziamento da tarefa de “curar” em prol de ações prosaicas na vida cotidiana, o que se acompanhou de uma dolorosa crítica da minha pretensão (de meu poder) de “tratar” e da aguda consciência – e aceitação – de minha impotência diante da complexidade da dor e da beleza humanas que a experiência psicótica escancara. Além disso, tal postura ética implicava um certo risco, correlato a uma aposta: a aposta na autonomia e capacidade do sujeito ia de par com um ato subjetivo muito transformador, que forneceu a direção para meu caminho como psicanalista desde então: o ato de acolher o sofrimento de um outro sem buscar dele “protegê-lo”, mas encarando a dor de maneira a assumir (com o corpo, em seu próprio corpo) os riscos e perigos que ela carreia.

Uma outra breve lembrança reforça a questão do perigo e a forma como a instituição não buscava retirá-lo ilusoriamente do dia-a-dia: na atividade regular de culinária, as facas estavam ao alcance dos “pacientes”, e de fato um dia um deles se serviu de uma delas para ameaçar um colega.

Nos limites do corpo

Esta experiência formadora sem dúvida ressoou, anos mais tarde, em 2012, no delineamento de uma residência artística no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O projeto partiu do convite da Dra. Ana Teresa Derraik, então diretora clínica dessa maternidade que assiste pacientes de alto risco, e contou com seu atento acompanhamento. Tal convite inseria-se no objetivo de “humanizar” a assistência no hospital, e pareceu-me simplesmente irrecusável. Em primeiro lugar, era notável que ele partisse da própria instituição, graças à visão e conhecimento da arte contemporânea que possui a Dra. Ana Teresa, e que estivesse inserido em um projeto clínico, gerencial e político de defesa dos direitos da mulher. Além disso, a maternidade era uma raridade no contexto de saúde no país, consistindo em um serviço de excelência realizado em uma área urbana extremamente carente e com graves questões de violência e de manipulação e extremismo religioso, e portanto nos víamos no dever de apoiar seu funcionamento e tentar para ele contribuir.

Na primeira etapa do processo, que conduzi ao lado da crítica e curadora Viviane Matesco, tratava-se simplesmente de três artistas – Bárbara Boaventura Friaça, Letícia Carvalho e Roberta Barros – estarem presentes no dia-a-dia do Hospital ao longo de alguns meses, em contato e troca com a equipe e as pacientes e acompanhantes que lhe dão vida. Apostávamos que sua presença inusitada poderia contribuir na ativação, imprevisível e micropolítica, de questões fundamentais sobre corpo, gênero e sexualidade, relações de poder no campo da saúde e fora dele, políticas de contracepção, religião etc.

As artistas conduziram sua aventura na instituição de modos diversos, de acordo com seus desejos e as dinâmicas relacionais que estabeleciam com equipe e pacientes. O processo se materializaria em algum momento como performance ou instalação na maternidade, mas o que estava em primeiro plano eram nossas frequentes reuniões – artistas, curadoras e diretora clínica – para discutir o que acontecia no dia-a-dia das artistas no Hospital e fora dele, na vida e no contexto social, político e religioso no qual se dava essa experiência, e que nos parecia então uma espécie de caldeirão no qual se explicitavam muitos vetores da realidade brasileira e se encarnavam especialmente, com dor e beleza, as questões de gênero que nós próprias, cinco mulheres, vivemos e vivíamos, sim, também na carne. Admitindo que se tratava aí de cuidado, a pergunta se impõe, neste caso: de quem cuidávamos?

Creio que o pressuposto básico de nossa atuação era o de que não se tratava do cuidado às pacientes. Não estávamos ali para “humanizar” o ambiente levando arte e “sensibilidade”, “beleza” ou diversão para um hospital. Não nos víamos como agentes de alguma ação benéfica para um público necessitado. Estávamos envolvidas como sujeitos, com nossas histórias (que incluíam, para algumas de nós, violência e arbitrariedade obstétrica), o que não significa que menosprezávamos as diferenças socioeconômicas existentes entre nós e a média do público atendido, mas sim que o escopo sociopolítico no qual se inseria o projeto era amplo e complexo e nele devíamos reconhecer nossas posições singulares. Nos víamos como agentes, sim, agentes estranhos ao cotidiano daquela instituição, que com nossos corpos e presença talvez pudéssemos deslocar ou colocar em questão algumas relações padronizadas (especialmente aquelas de poder entre os diferentes membros da equipe e do pessoal de apoio) e alguns procedimentos “desumanizados”. Nossa esperança era de que as situações micropolíticas vividas pelas artistas e pelos demais atores sociais ali presentes pudessem irradiar em alguma medida, de forma imprevisível.

Não posso aqui detalhar essa vivência e mostrar como, no momento de sua conclusão, a fala performática de duas das artistas em um congresso médico sobre direitos da mulher no contexto hospitalar, realizado na instituição, nos pareceu potente por deslocalizar a arte de seus lugares tradicionais e atingir outro público, ao mesmo tempo que, de forma muito complexa, talvez esvaziasse sua potência por tratar-se “de arte” (como se esta delimitação envolvesse uma liberdade de denúncia que era, ao mesmo tempo, calada como “não realidade”).

Tampouco terei espaço para relatar sua segunda etapa, que conduzi com o curador e artista Luiz Sérgio de Oliveira e contou com os artistas Cristina Salgado, Hélio Carvalho, Gabriela Mureb e Roberta Barros – e que continuou contando, claro, com a presença muito próxima e fundamental de Ana Teresa Derraik, sempre forte, delicada e ética, sempre consciente e implicada na dimensão política de sua atuação como médica e pronta a assumir os riscos oriundos de seu posicionamento pelos direitos da mulher. Nesta última etapa, tivemos a alegria de ter a residência artística no Hospital da Mulher incluída no grupo Arte e Cuidado, coordenado por Izabela Pucu e Jessica Gogan no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica e contando com diversos parceiros que desenvolvem trabalhos na interface entre arte e saúde. Graças ao financiamento oriundo de edital de fomento da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, esta segunda etapa da residência deu origem à exposição “Nos limites do corpo”, realizada no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica de novembro de 2016 a fevereiro de 2017 . 3

Antes de fechar a menção a esta experiência, quero recolher dela uma questão pessoal que lateja em mim desde então, e para a qual não tenho resposta clara: como incidiu neste trabalho como curadora minha formação e experiência como psicanalista? Poderia-se dizer que o acompanhamento e delineamento do processo teria incluído uma dimensão “clínica”? Acredito que sim, em alguma medida, mas penso que isso não se deu no sentido de eu eventualmente ocupar a posição de quem conduz processos de fala em grupo, como uma espécie de “terapeuta”. Creio que se a residência teve alguma incidência “clínica”, isso se deveria ao fato de ela ter-se estruturado como processo em torno da escuta e discussão da posição (desejante) de cada um de seus participantes, em dado contexto de forças políticas.

Lugares do delírio

Em dezembro de 2014, Paulo Herkenhoff, então diretor cultural e artístico do Museu de Arte do Rio (MAR), convidou-me para trabalhar na curadoria de uma exposição que já tinha um título: Lugares da Loucura. O projeto fazia parte de um dos eixos curatoriais da instituição, Arte e Sociedade no Brasil, que visa debater questões fundamentais para a sociedade. Levantar na atualidade o tabu da loucura e retomar o debate em companhia da arte – que teve, como sabemos, papel fundamental para a Reforma Psiquiátrica – parecia-me importante e mesmo urgente (e essa necessidade ganha hoje novos contornos, com a crise atingindo duramente os serviços de saúde mental e a tendência ultraconservadora do Congresso trazendo o risco de revisão de algumas conquistas básicas da luta antimanicomial no Brasil). Porém, eu não concordava com a ideia de tomar a “loucura” como tema, pois isso tenderia a aceitar sua reificação como patologia e a nos fazer perder de vista sua complexa e multifacetada construção social.

Lembrei-me então da noção de delírio tal como Freud a concebe, como tentativa de cura, e propus que se renomeasse a exposição “Lugares do delírio”. Essa concepção foi muito importante em minha formação e especialmente em minha Tese de Doutorado, defendida pouco tempo após a experiência no Foyer de L’Équipe, que consistiu em um estudo sobre a noção de “perda de realidade” na obra de Freud. Esse estudo partia, é claro, da questão da psicose, mas terminou por levar-me à arte, através da ideia freudiana de que todos perdemos ‘realidade’ e de que se trata não de aceitá-la ou rechaçá-la patologicamente, mas sim de transformá-la, em alguma medida – como faz o artista em suas obras. Neste sentido, o delírio psicótico seria capaz de denunciar o “pouco de realidade” (peu de realité na expressão do poeta e artista André Breton) que todos vivemos e de mostrar nosso poder de transformá-la. Substituir “loucura” por “delírio” significava, nessa linha de pensamento, um gesto teórico de afirmação do campo da psicose como potência transformadora e de recusa de sua delimitação patológica em termos deficitários. Esperava que tal gesto pudesse reinvindicar um alcance político – e percebo agora que ele talvez seja intrinsecamente clínico, no sentido da revisão da questão do “cuidado” que estou tentando aqui delinear. Ele retomava, sem dúvida, a posição de aposta que havia vivenciado no Foyer de L’Équipe, trazendo tal postura clínica como dispositivo central de reflexão e proposição curatorial.

Abrindo a perspectiva deste projeto para além da saúde mental, parecia-me importante salientar também que o campo da produção artística pode ser rigorosamente tomado como lugar cultural de construção de realidade em chave política. Podemos dizer que na arte delira-se – ou seja, o pensamento sai dos trilhos habituais, dos eixos imaginários que fixam a realidade “comum” na qual nos alienamos. A arte ensaia modelos de mundo e nos convida a revirar os eixos imaginários prevalentes, colocando-nos fora de nós mesmos – nos lugares múltiplos nos quais cada um encontra o outro e encontra-se como outro.

O termo delírio parecia-me assim nomear uma espécie de interseção entre arte e psicose, e servir de motor para repensar hoje as relações – historicamente muito ricas – entre esses campos, evitando a idealização do louco como “artista” e o lugar comum que aproxima o artista do “louco”. Além disso, o termo “delírio” toma na língua corrente um sentido muito interessante de excesso, de prazer e transgressão, em uma convocação radical do corpo de cada um e do jogo que ele estabelece com outros corpos em lugares culturais do delírio como o carnaval, por exemplo.

Nesse entrecruzamento plural entre arte e loucura no campo da cultura, nesta tentativa de recusar categorizações e etiquetas, borrar fronteiras e multiplicar direções, tentamos afirmar a diversidade de lugares e a singularidade de cada sujeito. Tal abordagem “clínica” incidia no próprio delineamento teórico, como já apontamos, ao propor um olhar “construtivo” e positivo sobre o que comumente seria tomado como patologia e déficit. Incidia também, fundamentalmente, na escolha das obras – que mesclava artistas identificados com o universo psiquiátrico, como Arthur Bispo do Rosário, Fernando Diniz e Raphael Domingues, a nomes de relevo no mundo da arte, como Cildo Meireles, Anna Maria Maiolino e Laura Lima, salientando em todos a potência de reflexão e transformação da realidade. O projeto curatorial misturava também artistas de reconhecimento internacional com outros pouco conhecidos, que apresentavam ou não ligações institucionais com a rede de saúde mental, e neste contexto de diversidade trazia uma série de trabalhos executados em âmbito institucional – em oficinas permanentes que se dão na fronteira entre arte e tratamento, por exemplo, entre as quais destacamos a Psiquiatria Poética realizada por Lula Wanderley e seus colaboradores no Espaço Aberto ao Tempo (EAT) – e projetos realizados por artistas em parceria com a rede de saúde mental, como residências artísticas, filmes e entrevistas (especialmente com um programa de residências artísticas no Ateliê Gaia, Museu Bispo do Rosário).4

Nesta proposta, mais uma vez, recusávamos a ideia de “cuidar” de determinado segmento – as pessoas que passam por experiências de sofrimento psíquico intenso – e de simplesmente valorizar as obras de artistas que dele fariam parte. Em seu lugar, tentamos adotar uma posição ética e política que recusasse tal categorização e tentasse estabelecer uma plataforma de deslocamento das fronteiras e delimitações estabelecidas. Apostávamos na fricção, no corpo a corpo entre obras de artistas que dificilmente seriam aproximados no discurso artístico vigente – por exemplo, Cildo Meireles e Arthur Bispo do Rosário –, como gerador de novos vetores de recepção para tais obras e novas questões para a arte e para a vida, inclusive no excesso que desta se manifesta como singularidade do sujeito, na dita “loucura”.

1. Cildo Meireles. Razão/Loucura,1976/2017. Foto: Museu de arte do Rio de Janeiro.

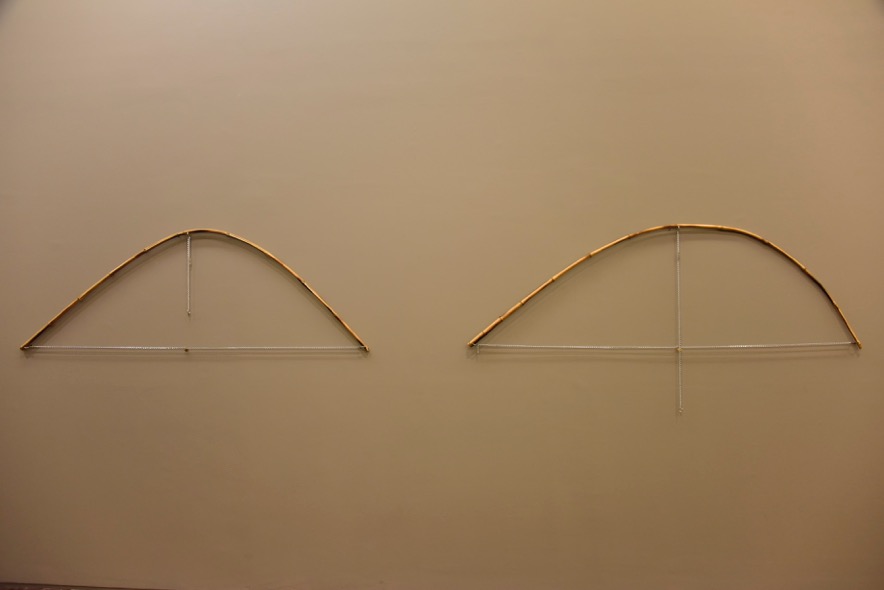

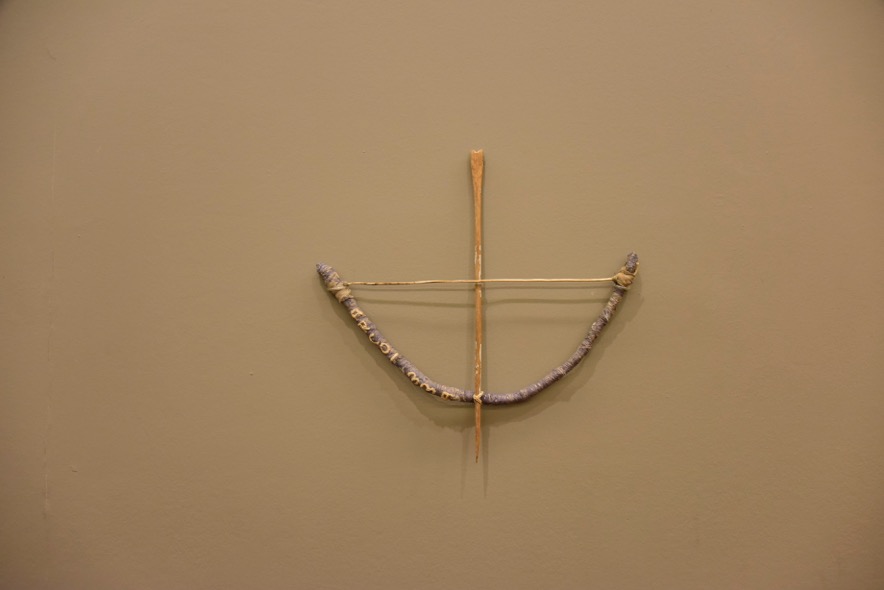

2. Arthur Bispo do Rosário. Arco e Flecha “ORFA”, s/d. Coleção Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea. Foto: Museu de arte do Rio de Janeiro.

3. Vista instalação Cildo Meireles e Arthur Bispo do Rosário “Lugares do delírio”, Museu de arte do Rio de Janeiro (MAR), 2017. Foto: Museu de arte do Rio de Janeiro.

A cenografia e disposição das obras no espaço do museu também tentou ser fiel a esta proposta. Recusamos as paredes falsas habitualmente usadas como suporte das obras, isolando-as do mundo, em prol de uma contaminação entre os diversos trabalhos. A necessidade de pensar “espacialmente” levou-me a perceber que a parede – como o papel, no caso do escrito ou do desenho – revela um elemento estrutural importante da realidade, na medida em que se afirma como neutra superfície capaz de suportar a representação de cada coisa em sua unidade. Talvez o próprio do delírio – fui levada a pensar – seja recusar tal suporte (que corresponderia à incidência da própria estrutura do Simbólico, em termos lacanianos) em prol da contaminação dos elementos do mundo.

A base da primeira sala de exposição foi, nessa linha, a recusa da parede falsa e a aposta em planos horizontais de altura diversa, como mesas em vez de bases, nos quais as obras estavam em geral postas em grupo. A disposição das mesas, espalhadas no espaço, impedia o estabelecimento de rotas pré-determinadas para a visita, fazendo cada espectador errar entre elas, traçando seu próprio caminho. Minha aposta era de que a cada ponto deste caminho singular, seu olhar misturaria obras e as deslocaria, em contágio, transformando-as. Essa proposta ressoava algo importante na obra de Arthur Bispo do Rosário: o fato de que em suas celas-ateliê, as obras estavam em constante transformação e deslocamento, relacionando-se umas com as outras em uma dança complexa que chega a por em xeque a ideia de “obra” única e imutável.

Fig 4. Vista da primeira sala. À esquerda, na parede, Tapete Digital, de Fernando Diniz. Ao seu lado, obra s./t. de Luis Carlos Marques. Ao fundo, contra a janela, O M.A.R. vai virar Sertão, de Bernardo Damasceno. Todas as demais obras são de Arthur Bispo do Rosário.

Já na segunda sala, recusamos a noção que se conjuga àquela de superfície vertical neutra para criar o grid, a malha da representação: a base. Aí não havia superfície horizontal que recebesse obras. Elas estavam penduradas ao teto (inclusive monitores de vídeo) ou às paredes já existentes (apenas uma foi acrescentada, para formar a sala escura necessária para a projeção de alguns trabalhos audiovisuais). Como parte desta parede construída para a exposição, um enorme espelho inclinado (parte do trabalho Novos Costumes, de Laura Lima) “quebrava” a verticalidade, “fazendo o chão da sala decolar”, nas palavras da artista.

Fig 5. Vista da segunda sala. Ao centro, espelho e barras de suporte para as peças dos Novos Costumes, de Laura Lima. À esquerda, na parede, O Homem Vegetal, de Wlademir Dias Pino. Ao fundo, núcleo da Psiquiatria Poética de Lula Wanderley e colaboradores.

Talvez seja desnecessário ressaltar que neste projeto o termo “delírio”, nomeando a possibilidade de surgirem caminhos desviantes, deslocamentos em relação a padrões já estabelecidos, consiste em uma espécie de noção performativa ou metodológica, que carregaria em si uma potência de subversão política e de defesa radical da singularidade, contra toda padronização autoritária e universalizante. Na expressão “Lugares do Delírio”, tal dimensão se reforça ainda pela afirmação de uma pluralidade indefinida de “locais” nos quais se encontraria a potência delirante. Qual o lugar do delírio? O hospital psiquiátrico? O museu? A arte? O mundo?

Minha proposta de posição clínica em curadoria e reflexão no campo das artes talvez seja, simplesmente, a defesa de uma ação delirante, na tentativa de pôr a própria realidade em movimento transformador.

***

Tania Rivera

Ensaísta, psicanalista e professora do Departamento de Arte e da Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade Federal Fluminense (UFF). Entre suas curadorias destacam-se “Lugares do Delírio” (Museu de Arte do Rio – MAR, 2017) e a parceria com Luiz Sérgio de Oliveira em “Nos Limites do Corpo” (Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, 2016). É autora dos livros Hélio Oiticica e a Arquitetura do Sujeito (2012, Editora da UFF) e O Avesso do Imaginário. Arte Contemporânea e Psicanálise (2013, CosacNaify), entre outros.

____

1 Para um texto clássico de psicanálise e definições de transferência ver: LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean-Bertrand. Vocabulário da psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 2014

2 Recomendo, àqueles que tiverem interesse em conhecer melhor a instituição e suas bases teóricas, o livro de Alfredo Zenoni L’Autre Pratique Clinique. Psychanalyse et Institution Thérapeutique. Toulouse: Érès, 2009.

3 Ver catálogo. Tania Rivera e Luiz Sérgio Oliveira. Nos limites do corpo. Rio de Janeiro: Centro Municipal de arte Hélio Oiticica, 2017. [N.E também ver a parte 4 do vídeo Cuidado como método nesta edição. [http://institutomesa.org/revistamesa/edicoes/5/portfolio/cuidado-como-metodo-arte-politica-e-clinica-em-4-territorios-no-rio-de-janeiro/]

4 [N.E. Ver o estudo do caso sobre o Museu Bispo do Rosário nesta edição: [http://institutomesa.org/revistamesa/edicoes/5/museu-bispo-do-rosario-arte-contemporanea/] especialmente a seção incluindo os ensaios dos artistas e parte 2 do vídeo Cuidado como método também nesta edição [http://institutomesa.org/revistamesa/edicoes/5/portfolio/cuidado-como-metodo-arte-politica-e-clinica-em-4-territorios-no-rio-de-janeiro/]