Agenciamentos ético-estético-políticos na reparação dos danos causados pela violência de Estado

Tania Kolker

À Estrella Bohadana, que, destroçada pela tortura, reinventou a vida no encontro com a dança e a filosofia.

Ao Paulinho Fontelles Filho, que, nascido no cárcere, talhou-se em luta e poesia.

1º tempo – o Projeto Clínicas do Testemunho e os avanços e retrocessos na política reparatória brasileira

O que dizer de um acontecimento, em que a possibilidade de dar sentido a experiências há tanto tempo silenciadas refizeram os laços entre as palavras e o mundo e restituíram a capacidade de fundar novos mundos? Como iluminar esse instante onde passado e futuro se tocaram, inaugurando outro campo de possíveis? Como dar língua ao que deu início à outra temporalidade, ainda por vir? Estas foram perguntas que se colocaram durante minha escrita sobre a mostra “Destempos: Testemunho como prática poética”. Realizar um encontro entre arte, clínica e política era uma proposta há muito desejada por todos que passaram pelo Projeto Clínicas do Testemunho. Mas, quando começou a ganhar corpo, o Projeto já estava finalizando, sem perspectiva de renovação.

Desde 2013, o Estado Brasileiro iniciara um projeto piloto para a reparação psicológica dos afetados pela ditadura civil-militar. Desenvolvido pela Comissão de Anistia – órgão vinculado ao Ministério de Justiça –, o objetivo do Projeto Clínicas do Testemunho era garantir o atendimento psicológico e produzir subsídios para a construção de uma política pública voltada para a atenção aos afetados pela violência do Estado. Até então, embora o Estado Brasileiro já tivesse reconhecido a prática de violações e arcado com algumas reparações, o próprio modelo reparatório contribuíra para gerar silenciamento e ressentimento. Como as reparações se deram por via administrativa e só foram reconhecidas as violações que atingiram os anistiados por causas políticas, foi adotada uma perspectiva excludente, que invisibilizou a ação do aparelho repressivo contra os setores mais pauperizados da população e impediu que a sociedade como um todo se percebesse como afetada, aprofundando o isolamento dos ex-perseguidos políticos. Esse modelo só começou a mudar em 2007, quando a Comissão de Anistia, sob a Presidência de Paulo Abrão, ampliou o escopo da reparação, implantando o Projeto Clínicas do Testemunho, criando Centros de Estudos em Reparação Psíquica (CERPs) para a futura extensão deste direito aos demais afetados1 e instituindo algumas medidas simbólicas voltadas para o restante da sociedade. A partir de então e até a nova interrupção do Estado Democrático de Direito, além das medidas supracitadas, esse órgão passou a examinar os pedidos de anistia em sessões públicas (muitas vezes nos próprios locais onde as violações ocorreram), a incluir o testemunho dos perseguidos políticos e o pedido de desculpas do Estado nos ritos reparatórios e a apoiar projetos de memória em parceria com a sociedade civil e universidades.

Naquele momento, às vésperas dos 50 anos do golpe civil-militar, vivia-se uma intensificação da disputa pelo sentido dos acontecimentos do período. Por um lado, o Supremo Tribunal Federal mantivera a extensão da anistia aos torturadores e, por outro, a Corte Interamericana condenara o Estado Brasileiro pelas mortes e desaparecimentos no Araguaia, obrigando-o a rever a Lei de Anistia e a garantir atenção psicológica aos familiares. Na mesma época, a Presidenta Dilma instituiu a Comissão Nacional da Verdade, que, apesar de ter recebido severas críticas, tanto dos afetados pela repressão como dos interessados em negá-la, sua simples existência contribuiu para a criação de centenas de Comissões Estaduais, Municipais e Setoriais, e disparou a realização de inúmeras atividades políticas, acadêmicas, artísticas e psicanalíticas que possibilitaram a aproximação de ex-perseguidos políticos e familiares que nunca haviam falado sobre as torturas sofridas. O fato de esses relatos estarem em todos os lugares e de, finalmente, haver um reconhecimento público das violações, começava a garantir condições para uma nova relação com o passado.

Tendo em vista este cenário, iniciamos as atividades do Projeto Clínicas do Testemunho, com a oferta de dispositivos clínicos para a realização de testemunhos públicos. Sair do silenciamento e ajudar outros a saírem, encontrar modos de narrar o que se passou, contribuir para o esclarecimento dos casos e devolver a história à sua dimensão coletiva, se apresentava como um imperativo ético a alcançar, mas apontava para dificuldades a enfrentar. Afinal, como lembrar aquilo que, para seguir vivendo, foi necessário esquecer? Como colocar em palavras o que justamente testemunhava o poder de fazer calar? Segundo vasta literatura, é impossível narrar o trauma. Ao mesmo tempo, denunciar a tortura é um passo fundamental na luta por justiça e no processo reparatório.

Se para os afetados diretos era difícil narrar as violações sofridas em carne própria, para os que viveram o terror na infância, ou herdaram as dolorosas marcas de seus antepassados, as dificuldades pareciam ainda mais intransponíveis, restando apenas marcas afetivas não somente indizíveis, como impensáveis. Como, então, dar linguagem a essas experiências se estamos falando de algo que não podia ser esquecido, mas também não podia ser lembrado?

Nesse momento, o que estava em jogo era a possibilidade de “devir testemunha”2 e não o de apresentar um relato factual sobre a tortura. Considerando a dimensão produtiva da linguagem e entendendo o testemunho como um ato performativo que tanto ilumina o que se passou como dispara novos processos de subjetivação, o que se buscava era a oportunidade de acessar aquilo que ficara suspenso no tempo e sem lugar na história. Esses momentos, verdadeiramente autopoiéticos, em que os testemunhos impactam tanto o que é possível ver e dizer como a própria potência de produção de si, são momentos em que a vida pode bifurcar-se e deixar para trás modalidades subjetivas aprisionadas ao passado, ensaiando novos modos de experimentar a vida.

Durante cerca de quatro anos, o Clínicas do Testemunho contribuiu com a reparação dos sofrimentos psíquicos causados pela tortura, bem como com a irradiação desses efeitos à sociedade, apoiando a escuta dos testemunhos e oferecendo recursos terapêuticos para a elaboração coletiva do terror.3 Contudo, 53 anos após o golpe de 1964, cujas violações haviam sido documentadas por mais de uma centena de Comissões da Verdade, o Brasil voltava a sofrer nova interrupção do ciclo democrático. Nesse novo cenário, em que começavam a serem suspensos os recursos para os programas de direitos humanos e se tornavam frequentes declarações públicas a favor da tortura e de torturadores, o Projeto que deveria ter sido transformado em política pública ia ser finalizado. Encerrar, portanto, o ano de 2017, percebendo a disposição de luta dos seus participantes, nos convocava a prosseguir. Discutia-se nos espaços terapêuticos o retrocesso nas políticas reparatórias; defendia-se a posição de que estas alcançassem a todos os afetados pela violência do Estado, do passado e do presente; intensificava-se a parceria com os demais coletivos em luta por Memória, Verdade e Justiça e surgiam propostas de debates e de atividades clínico-político-poéticas.

2º tempo: buscando intercessores para dar linguagem a um acontecimento…

O que iremos narrar reabriu gavetas interditadas à memória, possibilitando a comunicação entre mundos há muito apartados, reatando laços de confiança e disparando novos possíveis. Diz-se, dos traumas causados por torturas perpetradas por Estados ditatoriais, que, por falta de reconhecimento social, eles ficariam retornando, como alma penada, sem ligações com o presente, sem poder tornar-se passado, nem servir de experiência para ações futuras. Arrastados ao longo da vida como um corpo estranho, por um lado, permaneceriam dissociados e imunes à passagem do tempo e, por outro, se insinuariam por todas as brechas, sendo causa de repetições incessantes. Por sua vez, forçadas ao silenciamento e tendo que se enfrentar solitariamente com essas marcas, as pessoas atingidas por tais violações recorreriam ao mecanismo de repetição como forma de dominá-las. Como se para sair da posição passiva, só lhes restasse reproduzir indefinidamente o choque, que, desta forma, seria normalizado e perderia a intensidade.

Mas, o que poderia ser apreendido apenas em seu caráter negativo de aprisionamento ao passado, também pode ser interpretado como tentativa de recuperação da capacidade de agir que a tortura pretendia liquidar. Como o objetivo de tais violações é destruir todas as formas de resistência ao poder e ocultar os rastros e provas desta destruição, a obstinação inconsciente na repetição não deixaria de ter um quê de luta contra o esquecimento forçado. Como nos diz Francisco Ortega, em sua qualidade de acontecimento negado pela realidade e de memória pública ainda por realizar, o que não pode ser recordado, mas também não pode ser esquecido, estaria sempre a participar, mesmo sem saber, da luta envolvendo “sentidos por esclarecer, memórias por defender ou impugnar, legados que operam de maneira silenciosa”.4

Embora os estudos sobre o traumático costumem dar destaque para a dimensão individual das compulsões à repetição, vale lembrar que esse mecanismo, mesmo aparentemente cerrado sobre si, precisa da participação do meio para se realizar. Ainda que ele fixe os sujeitos em modos reativos, tornando-os transmissores de um legado de horror, também os fazem repetir apostas que, a qualquer momento, podem levar a caminhos inéditos. Tendo em vista a dimensão processual das subjetividades e o caráter aberto dos acontecimentos, é no presente e nos agenciamentos com o mundo que o traumático se decide e os elementos rechaçados do passado podem ganhar novos sentidos.

Por outro lado, se para as concepções representacionistas da linguagem é impossível narrar o trauma, com a vertente pragmática são abertas outras perspectivas para esta tramitação psíquica. Contudo, para aqueles que passaram por situações-limite e tiveram sua existência dividida entre um antes e um depois, não basta produzir sentido para tais acontecimentos. Já que o que aconteceu rompeu com a continuidade da existência e da visão de si e dos outros, é preciso poder reinventar a ligação com o mundo. E para que a linguagem possa dar conta da atividade de criação de novos sentidos, há que considerar os componentes extralinguísticos e não linguísticos do acontecimento.5 O contrário é a condenação à incomunicabilidade e à eterna presentificação do traumático.

Como, de forma solitária, não é possível produzir mudanças subjetivas, faz toda diferença se isso se dá com pessoas isoladas ou organizadas em coletivos. Nesse último caso, a participação em lutas por justiça e reparação, além de sustentar a ligação com o mundo, é sempre uma oportunidade para a vida continuar se inventando. Como disse Cecília Coimbra, à época Presidenta do Grupo Tortura Nunca Mais/RJ:

A denúncia, o tornar público, retiram-nos do território do segredo, da clandestinidade, do privado. Com isso, saímos do lugar de vítima fragilizada, despotencializada e ocupamos o da resistência, da luta, daquele que passa a perceber que seu caso não é um acontecimento isolado; ele se contextualiza, faz parte de outros e sua denúncia, esclarecimento e punição dos responsáveis abre caminho e fortalece novas denúncias, novas investigações. A dimensão coletiva desse caminho se afirma e, com isso, temos a possibilidade de começar a tocar na impunidade; de mostrar que tal quadro – onde as punições nunca acontecem – pode ser mudado, pode ser revertido. (…) Publicizar, retirar do espaço privado, coletivizar e politizar a luta para que os danos sofridos sejam reparados tem sido, portanto, um importante caminho para os atingidos direta e indiretamente pela violência do Estado.6

Pelo contrário, quanto mais se nega o ocorrido, maior sua capacidade de aprisionar o presente. É quando o mecanismo de clivagem, ao invés de proteger, pode levar a funcionamentos mortíferos. Como bolhas de tempo, ele é capaz de estourar a qualquer momento e reativar o terror, ou permanecer enquistado e se transmitir às gerações seguintes. Utilizado como meio de blindagem afetiva, esse mecanismo também pode produzir um tipo de subjetividade voltada a evitar que algo aconteça, comprometendo as possibilidades de recriação da vida. Como se, diante do temor de voltar a sofrer, a própria vida em seu devir se tornasse ameaçadora. Não suportando ser atravessada por forças que não controla, os encontros e sua potência de produzir outramentos7 seriam evitados. Já não havendo necessidade de grades e carcereiros o círculo se fecharia.

Contudo, além da pura repetição e da luta política, há outros jeitos de trazer à cena o que não pôde ser integrado à experiência individual ou coletiva, seja com o apoio de dispositivos clínicos, seja por meios testemunhais, ou pela via da arte. De qualquer maneira, como o verdadeiro alvo do terror é a potência de luta,8 o destino do trauma dependerá da forma com que o Estado e a sociedade respondam ao acontecido. Ser tratado como algo sem valor por agentes do Estado pode ser aniquilador, mas não ter força suficiente para consolidar a destruição. Se a essa ação se segue uma resposta do Estado e da sociedade, negando legitimidade à tortura, o sentimento de pertencimento do atingido não é afetado e a luta preserva seu sentido. Mas, quando o Estado e a sociedade agem como se nada tivesse acontecido, os vínculos que o ligam aos demais são profundamente abalados. Segundo o psicanalista Erik Erikson, “O eu continua existindo, ainda que tenha sofrido dano e mesmo mudanças permanentes; o tu continua existindo, ainda que distante, e pode ser difícil se relacionar com ele; mas o nós deixa de existir”.9

Pelo mesmo motivo, os destinos do trauma refletem a maneira com que os dispositivos psi lidam com ele. Nesse caso, abordagens clínicas a serviço da produção de subjetividades interiorizadas e voltadas para a história infantil, em detrimento da realidade externa, tendem a intensificar a cisão entre o individual e o coletivo e a reforçar as dificuldades de agir sobre o presente.10 Já intervenções clínicas que consideram a indissociabilidade entre clínica e política e entre memória individual e coletiva contribuem para a reparação simbólica do dano e ajudam a produzir bifurcações nos modos de vida dominados por repetições mortíferas. Alinhada com essa última perspectiva, mas apoiada em Nietzsche para escapar do que ele chama de doença histórica, a psicóloga Cristina Rauter nos lembra que há que acertar as contas com o passado, mas sem descuidar do que pode potencializar a abertura ao novo. Buscando intercessores na arte e na filosofia e concluindo que não há como apagar as marcas do tempo, mas, sim, produzir novos sentidos para o acontecimento, Rauter nos instiga a buscar outros modos de acessar as marcas traumáticas. Como ela nos aponta, com a linguagem é possível descolar do vivido imediato. Contudo, como entre o vivido e o representado sempre existirá um fosso intransponível, para acessar o plano intensivo da experiência, podem ser necessárias outras estratégias clínicas.

Nesse sentido, quando iniciamos o Clínicas do Testemunho, decidimos experimentar novos dispositivos clínico-políticos, considerando essa invenção como parte indissociável do processo terapêutico. Igualmente, quando se colocou a oportunidade de conjugar ato clínico e ato político de reparação, logo ficou clara a importância dos testemunhos, já anunciada no nome do Projeto. Como ouvimos de vários participantes, a possibilidade de testemunhar na Comissão de Anistia e nas Comissões da Verdade, colocando-se como agente na construção da memória, denunciando as violações, identificando nomes de torturadores e locais de tortura e recebendo o pedido de desculpas do Estado, teve um importante papel nos processos terapêuticos.

Mergulhados nesta experiência coletiva, passamos a entender os testemunhos como uma figura de transmissão, que, além de trazer à luz acontecimentos negados, era um chamado à responsabilidade do Estado e um convite a novos testemunhos.11 Contrapondo-se aos efeitos da tortura que visam à irradiação do terror e à ruptura do tecido social, essas narrativas não valem apenas pelo que dizem. Valem, também, pelas ausências presentes que evocam, pelos retalhos de memórias que devolvem à construção coletiva e pelos processos, simultaneamente públicos e privados, políticos e subjetivos, que disparam, enlaçando a todos à sua parte da responsabilidade pela construção dessa história.

Se nos dois primeiros anos foram frequentes as oportunidades de testemunhos, com o fim dos trabalhos das Comissões da Verdade, nos concentramos na construção de dispositivos clínicos para a elaboração das memórias traumáticas.12 Considerando sua capacidade de fixação e a importância da quebra do silenciamento para a desprivatização dos danos, oferecemos diferentes tipos de dispositivos grupais como estratégia de intervenção na experiência privada da violência, e utilizamos a metodologia cartográfica para avaliar coletivamente os processos.13 Além disso, para dar passagem aos componentes intensivos do vivido, concluímos que era preciso oferecer outras formas de expressão. Embora já utilizássemos o trabalho corporal também percebemos a necessidade de recursos estéticos. Nesse sentido, realizar a mostra “Destempos: Testemunho como prática poética” foi fundamental para reafirmar nossa perspectiva ético-estética-política, sobretudo nesse momento de desconstrução das políticas reparatórias. Como, de acordo com Jorge Bondía, “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece e não o que se passa e o que acontece”14, valer-se de diferentes linguagens e do agenciamento de componentes heterogêneos de enunciação, não para representar o horror, mas para ativar a capacidade de afetar e ser afetado e integrar os componentes intensivos do vivido, contribuiu com a subjetivação da experiência e a criação de um outro destino para essas marcas.

Que esta atividade tenha sido acolhida pela Companhia Brasileira de Mysterios e Novidades, situada no Bairro da Saúde, onde políticas de silenciamento foram sistematicamente usadas para encobrir as violações do período pós-abolicionário, não nos deixou esquecer o papel das intervenções estatais nas disputas de sentido da memória. Além disso, que tal mostra – não casualmente nomeada de “Destempos” – tenha ocorrido entre a finalização do Clínicas do Testemunho e o início de uma nova etapa da luta, ainda por inventar, nos possibilitou viver a experiência habitados pela pergunta: que memória desse novo tempo há de advir daí?

Para narrar esse acontecimento e lidar com sua dimensão de inacabamento buscamos recursos em Amery, Artaud, Benjamin, Deleuze, Derrida, Ferenczi, James e Nietzsche, atravessados pelas potentes leituras de Lapoujade, Lissovsky, Gagnebin, Gondar e Rauter. David Lapoujade, citando James, diz que a tarefa da filosofia “não é procurar o verdadeiro ou o racional, e sim, nos dar razões para acreditar nesse mundo”.16 Como quem perde a confiança no mundo já não pode agir, James propõe uma filosofia que torne nossa ação novamente possível. Não uma filosofia na qual possamos acreditar, mas uma filosofia que nos faça acreditar.16 Essa, pois, parece ter sido a maior vocação do Clínicas do Testemunho. Apesar do seu curto tempo de duração, tornou possível voltar a confiar no mundo e recuperar o melhor de nossas utopias.

3º tempo: abrindo novas paisagens – a construção da mostra Destempo

O mundo é bão, Sebastião!

Amanhã há de raiar um novo dia!

Amanhã!

Será um lindo dia

Da mais louca alegria

Que se possa imaginar

Amanhã!

Redobrada a força

Prá cima que não cessa

Há de vingar

Amanhã!

Nando Reis

Em certo momento começou a ser discutida a ideia da mostra e Anita Sobar, jovem artista plástica, integrante do grupo de Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça, lançou uma convocação. Propondo a realização de uma mostra de arte-testemunho e oferecendo-se como curadora, sua ideia era possibilitar o testemunho de afetados pela violência do Estado, valendo-se da enunciação criadora. Convidando à experimentação de outras linguagens, não para “a ilustração ou representação do horror”, mas para “a ativação do legado dessa força de (re) existir”, sua proposta era valer-se “da arte como possibilidade de converter a violência e o trauma em potência de agir, pensar e criar”. Para tanto, sugeria “tornar públicos os arquivos privados para uma verdadeira reinvenção da escrita/costura entre o público e o privado, quebrando barreiras de silêncio e potencializando a luta por verdade, memória e justiça”.17

A aprovação foi unânime. Ademais, o fato de estarmos tão próximos à favela da Providência – erguida em 1897 por ex-escravos e ex-combatentes da Revolta de Canudos, no território onde ocorrera um dos maiores levantes populares da cidade –, logo fez nascer a ideia de terminarmos as apresentações com um cortejo pelas imediações. A evidenciar os estratagemas da memória oficial, o mercado onde houve o motim já não existia. No lugar fora construído um quartel da Polícia Militar e uma praça, que ganhara o nome extra-oficial de Praça da Harmonia. A intenção era dedicar a primeira parte da mostra aos testemunhos das pessoas atendidas no Projeto, finalizando com uma performance pública e o relato da história do território, conduzidos por Felipe Lott, sobrinho de um ex-preso político barbaramente torturado e neto de uma ex-deputada assassinada durante a ditadura. Isso possibilitaria atravessarmos dois momentos do passado, o mais recente, dentro da casa e o mais remoto, aberto à participação dos moradores locais.

Não poderíamos imaginar a potência do que viria. Enquanto alguns escreviam uma carta-manifesto reivindicando a continuação do Clínicas do Testemunho, outros concebiam suas propostas de apresentação, com ou sem a presença dos terapeutas, mas com a delicada e poética escuta de Anita, que em parceria com Dario Gularte (cineasta e curador que ficou responsável pela filmagem do evento) visitou arquivos e guardados pessoais, recuperando diversos objetos e fragmentos de histórias até então invisíveis ou silenciadas. Por outro lado, sendo eles também filhos de perseguidos políticos, sua própria participação no Clínicas do Testemunho e na mostra “Destempos” era uma importante oportunidade de ressignificação de fatos dolorosos de sua história.

Nesse ponto, vale destacar um momento de bifurcação experimentado no processo. Estamos nos referindo ao instante em que, em meio aos guardados de um dos grupos, ao ouvir o tilintar de gelos em um copo de uísque, Anita penetrou numa atmosfera que lhe lembrou seu pai. Acessando um universo incompreensível para a criança assustada que um dia ela fora e dividida entre a responsabilidade assumida junto ao coletivo e a imagem atormentada do pai, Anita chegou a viver momentos de paralisação. Poderia seguir escutando aquilo que ele silenciara por tanto tempo? Agora, como parte de um coletivo, não precisava ficar sozinha com esta decisão. Na medida em que a vontade de construir memória e lutar por reparação era afirmada por todos, uma nova escolha ética podia ser feita.

Textos escritos no calor das lutas e fugas foram compartilhados; poesias, desenhos e cartas da prisão foram desengavetados; interdições e silenciamentos incorporados à normalidade puderam ser abandonados e a “visão” de um novo tempo começou a despontar. Concordando com Walter Benjamin, que a memória não é um depósito de coisas encerradas, nem uma rua de mão única18, e que é no agora que o passado e o futuro se tocam e se transfiguram, a proposta da mostra, além de buscar as marcas e restos congelados19, era reabrir a vida e as narrativas para novas conexões. Nesse caso, a oferta de outras linguagens para a construção dos testemunhos poderia ajudar a acessar memórias corporais e afetivas mais recônditas. Como, de acordo com Deleuze, “o que a história capta dos acontecimentos é a sua efetuação em estados de coisa, mas o acontecimento em seu devir, escapa à história”20, o importante agora, mais do que refazer os laços entre palavras e acontecimentos, era a oferta de linguagens que escapassem das limitações do plano das formas e das representações e nos conectasse ao plano das forças, mais aberto ao devir e à dimensão ainda irrealizada do presente.

Se os testemunhos que, até então, escutáramos só davam conta do que podia ser narrado, agora também podíamos contar com o suporte de memória de diversos objetos do passado e a figuração por meio de imagens. Segundo Jô Gondar, como acontece nos sonhos traumáticos, a possibilidade de se expressar por meio de imagens já implica algum trabalho psíquico, uma vez que cria algo onde só existiam impressões sem forma. Diferindo, portanto, da representação, a figuração é uma presentificação. Por meio dela a vivência traumática pode ser captada e fazer algum tipo de enlace para a intensidade que, até então, só existia em estado bruto.21 Foi o que pudemos perceber com os desenhos de Pedro Brezensky Villela. Filho do ex-preso político Carlos Gomes Vilela Filho, Pedro, um dia, trouxe-nos sua pasta com desenhos antigos, apenas com o objetivo de ilustrar sua dificuldade de finalizar aquilo que começava, e sem atentar para a força de seus traços, ou perceber o quanto eles gritavam (ou choravam). Nesse dia, apesar dos meus comentários sobre a angústia que eles expressavam, era visível que ele não se dera conta de como havia conseguido torná-la comunicável. Foi preciso esperar o dia da mostra para, enfim, atravessar o fosso que se erguera entre ele e ele mesmo, entre ele e o mundo. Até então, era como se seu grito não tivesse sido ouvido por ninguém, nem por ele próprio. Mais do que isso, ele nem percebera o que o seu desenho expressava. Eram apenas desenhos.

4º tempo – viajando juntos

Aqui há tempos atingi aquele ponto central de onde descobri a verdade: que minha vida é irremediavelmente pobre. Não que me falte alguma coisa. Vou a concertos e exposições, leio muitos livros e revistas, tenho uma discoteca e biblioteca razoáveis, tenho amigos e relações, em suma nada me falta para ter uma bela vida. Mas criou-se uma espécie de fosso a minha volta. É invisível, mas está lá, e faz-se sentir mesmo no meio do concerto mais empolgante […]. Há um grande buraco no meio das pessoas que lhes abafa a fala e absorve as vozes que vêm dos outros. Foi este buraco que descobri em mim e que não mais deixei de ver.

José Gil22

A solidão daquele que não pode confiar em si, ou no mundo, é um sentimento familiar às pessoas afetadas pela violência de Estado. Diferentemente do exílio forçado em terras estrangeiras, que carrega a permanente expectativa da volta, do insílio na própria pátria não há como, nem para onde voltar, até porque, geralmente, não há sequer a percepção de que não se está mais lá. Segundo Jean Améry, um escritor austríaco que sobreviveu à passagem por alguns campos de concentração, mas acabou suicidando-se alguns anos depois, aquele que foi submetido à tortura é incapaz de voltar a se sentir em casa.23 Essa declaração nos dá a medida do dano sofrido por ele, já que não está falando da perda da confiança em alguém ou em uma instituição e sim da perda da capacidade de confiar e da experiência de não se sentir seguro nem no próprio corpo. No limite, o mundo perde toda significação, nada mais parece importar, toda ação se mostra inócua, ou pelo contrário, tudo o que pode alterar o equilíbrio duramente alcançado pode ser visto como uma invasão indesejável.24 A consequência disto, nos casos mais graves, pode ser um funcionamento psíquico voltado para a tentativa de neutralização de qualquer possibilidade de afetação.

Se a experimentação é a condição da criação e para a realização de nossa mostra era preciso confiar, como entregar-se àquela experiência coletiva, se já não se podia contar com a disposição do Estado em reparar o dano, nem dispor de tempo para a continuidade do processo? Se essas duas condições haviam deixado de existir, ainda era possível contar com a criação de um plano de experiência comum, em que todos se lançassem juntos na mesma aventura. Foi nesse momento que iniciamos a preparação da mostra e, totalmente fora de nossas zonas de conforto (inclusive os terapeutas), precisamos, literalmente, confiar uns nos outros (e fiar com).

Testemunhos

Ao ouvirmos Sebastião ser chamado por Mariana, em um dos momentos iniciais da mostra, fomos transportados para aquele lugar a destempo, onde ele pôde narrar, pela primeira vez, sua história. Fomos, então, apresentados àquele rapaz de 23 anos que estudava psicologia, fazia teatro, escrevia poesias e militava no movimento estudantil. O combinado era que, para ajudá-lo a trazer a situação à cena, Mariana chamaria o seu nome, tal qual fizera o agente da repressão, no momento de sua prisão. Sem deter-se no relato de seu sequestro e tortura e mostrando a única página que restou do manuscrito do livro de poesias que acabara de escrever quando ocorreu sua detenção, Sebastião pretendia falar sobre o dia em que a recuperou, três meses depois. Como ela lhe foi devolvida com as anotações de um agente da repressão, com críticas à sua ideologia, mas elogios ao seu estilo, Sebastião nunca mais quis abrir-se à criação. Fazê-lo seria, de alguma forma, agradar ao torturador, coisa totalmente intolerável. Entretanto, como Mariana não conseguiu (ou não quis) reproduzir o tom ameaçador do sequestrador de Sebastião e, pelo contrário, chamou-o como o teria chamado se aquele encontro, nos idos de 1972, tivesse sido com ela, algo se bifurcou, desviando o rumo do seu relato e trazendo de volta, não o Sebastião do momento posterior à prisão e tortura, mas aquele que escrevia poesias e amava o teatro. Tal qual o tilintar do gelo no copo de uísque, que por um momento conectara Anita com o sofrimento do pai, para logo remetê-la à potência de seu atual coletivo, o contato com o chamado de Mariana deslocou-o do lugar que permanecera desde então, possibilitando que ele terminasse seu testemunho com uma posição subjetiva diferente da que iniciou. Já que resistir ao torturador lhe exigira não mais expressar-se publicamente de forma criativa, agora a motivação para silenciar perdera o sentido.

Se me refiro ao relato de Sebastião como um testemunho, é por entendê-lo como um ato performativo, necessariamente relacional, que além de comunicar o que se passou, dispara novos processos de subjetivação, tanto em quem pôde falar, como em quem pôde ouvir. Isso significa que o papel dos testemunhos não é produzir provas objetivas para uma investigação, embora suas informações sejam fundamentais para trazer à luz o que permanecia ocultado. Como apontam Alexei Indursky e Karine Szuchman, psicanalistas que atuaram no Núcleo do Rio Grande do Sul do Clínicas do Testemunho, a exigência de “dizer a verdade, nada mais do que a verdade” aprisiona a testemunha ao tempo passado e ao medo da contradição, impedindo-a de atualizar o efeito do acontecimento traumático em sua vida.25 Pelo contrário, enquanto o paradigma jurídico exige que a testemunha relate ipsis litteris como se deram os fatos, o processo de devir testemunha – além de pôr fim ao mandato de silenciamento e tornar dizível a experiência-limite que unia torturado e torturador – é capaz de reabrir as versões estanques da história e ativar a capacidade de criação de novos sentidos.

Se “nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história” e “cada acontecimento abriga uma semente de eternidade que é como uma ‘reserva de porvir”, […] se “o acontecimento ficou pra trás, mas o que dele resta em mim, no presente, não é o seu passado consumado (seu ‘passado perfeito’), mas aquilo que do passado se desprende e salta em direção do futuro (o ‘futuro do pretérito’)”26, é na memória e numa nova ligação entre passado e futuro que se pode reencontrar o escritor que Sebastião teria sido. E é nesse instante que o acontecimento pode ser reconhecido e encontrar sua potência de transfiguração. Para Benjamin, essa seria a tarefa do historiador-catador, capaz de identificar no passado os germes de uma outra história e farejar aquilo que, no contínuo aparente do tempo, teria potência de se desprender e reencantar os acontecimentos.

Por sua vez, Mariana, que começara a desenhar e a escrever poesias durante sua prisão, pôde lê-las pela primeira vez em público e compartilhar suas tristes, mas belas imagens poéticas. Tratadas, até então, como “crises histéricas”, sem qualquer valor histórico ou estético e trancadas a sete chaves após sua libertação, estas imagens precisaram ser atravessadas pelo (re)encontro com Sebastião e a escuta sensível dos demais participantes da mostra, para serem reconhecidas como a estratégia que a manteve viva e em estado de criação, naquele lugar especializado em quebrar dignidades e obter informações. Naquele momento, de grande solidão, valeu-lhe também o acesso a um rico imaginário, recheado de histórias populares, que lhe permitiram sentir-se em companhia de seu amado povo e inventar, tal qual Sherazade, uma série de enredos e escapar dos estratagemas usados pelo torturador para mantê-la sob seu jugo e poder. Para ela, tão familiarizada com a arte de narrar, a vida pôde seguir seu fluxo, embora, devido às fugas e exílios forçados e a morte de tantos companheiros, nunca mais tivesse podido recuperar sua comunidade de origem. Nesse sentido, sua experiência no Clínicas do Testemunho e sua possibilidade de voltar a compartilhar suas histórias funcionaram como se ela estivesse de volta a sua terra.

Nesse ponto vale retornar ao diálogo com Benjamin, que entre 1933 e 1936 escreveu seus artigos sobre o fim da experiência e sua possibilidade de transmissão. Nesses textos, Benjamin reflete sobre a incapacidade narrativa dos soldados que voltaram do front e sobre o estado de choque vivido por uma geração “que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos”27 e agora passava, não apenas por uma sangrenta guerra, mas também por radicais transformações subjetivas desencadeadas pelo desenvolvimento do capitalismo e pela desagregação das formas comunitárias de vida. Segundo a filósofa Jeanne Marie Gagnebin, uma das condições para a preservação da arte de contar é que a experiência transmitida pelo relato seja comum ao narrador e ao ouvinte e que ambos se insiram em um fluxo narrativo comum, aberto ao fazer juntos.28 Quando memória e tradição comuns já não existem e quando cessam as possibilidades de experiência coletiva, não se pode contar com a força salvadora da memória. Resta o indivíduo isolado diante do choque e da ausência de sentido.

O contrário, contudo, também pode ocorrer, quando se dão as condições para uma experiência coletiva. Foi o que aconteceu quando ouvimos a leitura dramatizada que Henrique Lott fez do relato de seu tio Noilton29 sobre a experiência vivida na tortura. Acompanhá-lo até o fim foi tremendamente angustiante, mas viver aquela experiência quase que sensorial, de tão literal, foi fundamental para produzirmos uma memória coletiva. Como mencionamos acima, costuma-se dizer que não é possível narrar a tortura. Ou os que admitem essa possibilidade dizem que isso só é possível mediante uma descrição literal, atendo-se ao “osso das coisas”. Para Gondar, é o que se pode ver na poesia de Paul Celan, ou no teatro de Antonin Artaud. Segundo ela, Artaud entendia que “para se chegar ao osso é preciso se arriscar a perder a carne. A literalidade seria justamente essa linguagem sem carne, uma linguagem dissecada que tende em linha reta, sem nenhuma sinuosidade ou mascaramento, ao osso duro do real”.30

Essa experiência igualmente nos revelou que, para lidarmos com o relato de situações vividas na tortura, é preciso dispor-se a sentir com e não falar sobre. Como a tortura desgoverna a mente e o corpo, entregando suas funções às reações mais desconhecidas e descontroladas, as pessoas torturadas costumam apelar para dissociações, como forma de manter essas memórias à distância e tornar possível o seguimento da vida. Ao ouvirmos o relato do tio de Henrique – a que ora parecia colocar-se na perspectiva dos torturadores (como que para tentar entender a mecânica da tortura e perceber o que queriam produzir nele), ora parecia referir-se ao seu funcionamento mental, como ao de um outro (como se a descrição de sua desconstrução fosse uma forma de reapropriação de si) –, fomos nos constituindo num corpo coletivo, trans-tornado pelo que escutávamos, como única forma de atravessarmos aquele testemunho dilacerante sem sairmos dilacerados.

Em dado momento, contudo, Ana levantou-se e ia deixando o recinto. Ao chegarmos perto para acolhê-la, soubemos que, durante uma sessão de tortura, ela tinha sido acareada com o tio de Henrique. Quando perguntamos como ela se sentia, sua primeira resposta foi uma hesitação, uma pausa para a auto-observação. Em seguida, se dando conta, pela primeira vez, de que estava podendo ouvir tal relato, sem precisar fugir de si, acabou retornando para junto dos demais. Isso ajudou-nos a entender que os que não podem escutar as pessoas torturadas, deixando-as sozinhas com a vivência do horror, podem ser os mesmos que passaram por situação semelhante. Assim, aquilo que poderia parecer um descaso, ou uma indiferença, seria justamente um dos efeitos da tortura, tendo como objetivo isolar, apartar, cortar as ligações do torturado com os seus próprios afetos e com os dos demais. Para ela que também fora barbaramente torturada, escutar aquele relato e pensar sobre as estratégias dos torturadores, ganhando alguma exterioridade em relação a elas e construindo um sentido coletivo para a experiência, foi um acontecimento fundamental, que só se tornou possível quase 50 anos depois.

Nesse instante, a angústia ambiente e o próprio local onde estávamos, me remeteram ao teatro, como um experimento intensivo, proposto por Artaud. Rompendo com o modelo representacional e baseando-se na experiência corpórea dos atores e do público, Artaud implodia com a ideia de espetáculo e propunha um tipo de encenação em que o cenário e a própria linguagem utilizados tinham que ser inventados pari passu à experiência. Referindo-se ao teatro ocidental como aquele em que o autor-criador, “ausente e distante, armado de um texto, vigia, reúne e comanda o tempo ou o sentido da representação” e em que o público nada mais é do que “um público passivo, sentado, um público de espectadores, de consumidores”, Artaud propunha acabar com a tirania do texto e de sua linguagem representacional, restituindo à encenação sua liberdade instauradora, utilizando espaços não convencionais e investindo da função criadora a todos os participantes, inclusive àqueles tradicionalmente vistos como o público.31

Embora a maioria de nós tivesse ficado grudado às velhas cadeiras de teatro usadas para compor o ambiente, naquele momento era como se todos fôssemos Noilton e pudéssemos contar com um corpo coletivo para lidar com aquela vivência de demolição. Além disso, o fato desse relato estar sendo lido por seu sobrinho de vinte poucos anos não era um detalhe menor. Desconhecendo, até então, o vivido por seu tio, o jovem ator podia agora transmitir essa experiência não mais pela via do sintoma, mas pela arte.

Instalações, cartas da prisão, fotos, pinturas, desenhos e performance:

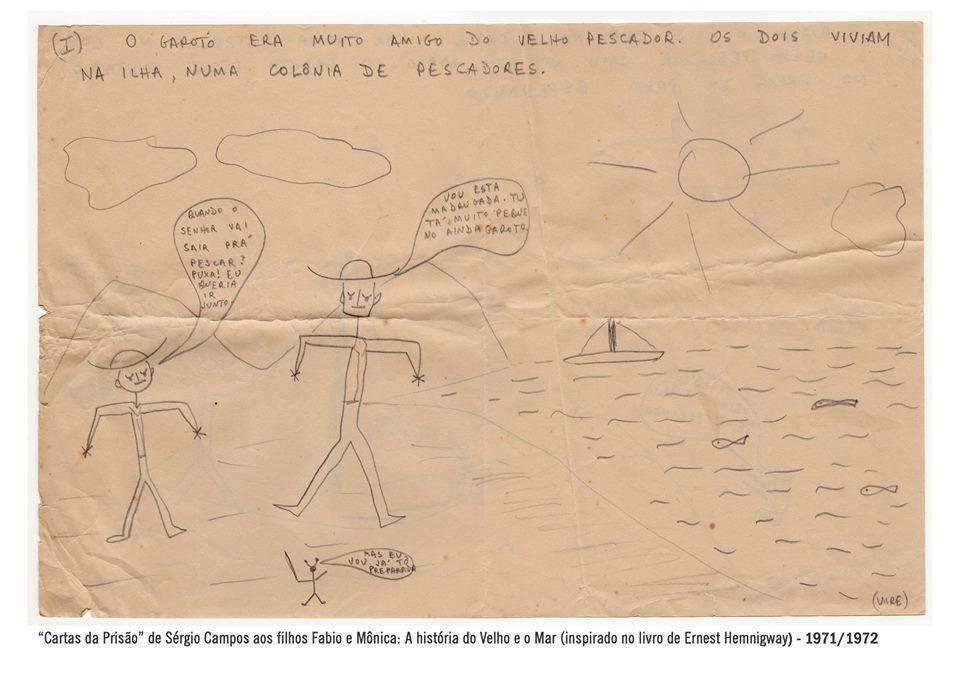

Com Benjamin encontramos recursos para escapar da lógica da representação e descobrir a força da estética fragmentária, imprescindível nos atividades testemunhais sobre a tortura. Nesse sentido, para suportar a angústia que tomou o ambiente, foi importante contar com as falas inaugurais de Anita e Dario, os desenhos de Pedro, as pinturas de Tossiro Komoda32 e as instalações de Mariana Lydia e Fiora. Figurar os afetos por meio de imagens, tanto quanto ligar texto e afeto, produziu um novo corpo capaz de dar conta daquelas intensidades. Nesse caso, pudemos nos emocionar com as três gerações da família Campos, fazendo arte onde havia tanta dor33; pudemos chorar com a poesia de Maria Leão ao seu avô Rubin Aquino, já falecido; pudemos rir e cantar com a poesia de Luciana Saldanha34; bem como pudemos fazer uma viagem ao passado com o varal de poesias de Beatriz Vieira, a reprodução do seu cantinho de guardados e a leitura da carta de seu pai, o ex-preso político Lizt Vieira, já rasgada pelo tempo. Como nos sugeriu Dario na abertura da mostra, nossa proposta era “Experimentar. Explorar as camadas contínuas e descontínuas do tempo, das lembranças; a densidade da memória, dos objetos, da existência” e “o nosso desafio era (se) compor, (se) produzir e (se) mostrar“.35

Da mesma forma, a apresentação de trechos do filme Soldados do Araguaia36, seguida de um testemunho de um ex-militar que sofrera torturas por não colaborar com o regime37, e a exibição da vídeo-performance de Leo Alves Vieira, contribuíram para oferecer-nos um suporte estético para aqueles afetos soltos circundantes. Neto do desaparecido político Mário Alves e um dos fundadores do coletivo Filhos e Netos por MVJ, o músico e compositor Leo apresentou sua obra Trabalhadores, que, à semelhança de suas outras composições, se caracteriza por uma estética fragmentária. Em uma delas, denominada Tortura Nunca Mais, Leo se vale, inclusive, dos repulsivos restos sonoros da voz de um dos torturadores de seu avô, por ocasião de seu depoimento em audiência da Comissão Estadual da Verdade.

Igual força integradora pôde ser experimentada com a dança curativa de Ana Bursztyn-Miranda e Marília Felippe, bem como com a pintura de Fábio Campos e as atas gráficas de Luis Zorraquino.39 As últimas, feitas pari passu às apresentações, testemunhavam o movimento de produção de arte e recriação da vida em tempo real. No caso de Ana, que inicia sua apresentação dentro de um círculo de giz, pudemos acompanhá-la no movimento de saída da prisão subjetiva, seus primeiros passos tateantes, sua dança com Marília e a finalização da performance, com a leitura de seu alvará de soltura: uma adaptação da poesia “Mãos Dadas”, de Drummond de Andrade.

Não serei uma poeta de um mundo caduco,

Nem cantarei o mundo futuro.

Estou presa à vida e olho meus companheiros e companheiras

Entre eles existe uma enorme realidade

O presente é tão grande, não nos afastemos muito

Não nos afastemos, vamos de mãos dadas.

O tempo é a minha matéria, do tempo presente,

os homens e as mulheres presentes, a vida presente

Assistir sua saída da prisão, mas também sua abertura, não apenas à dança, mas ao dançar (no infinitivo) como possibilidade criadora, enterneceu a todos que participaram da mostra, dando o contorno que necessitávamos, após o compartilhamento de experiências tão dolorosas. Nesse universo aberto a novas conexões era possível, enfim, descolar-se do passado vivido e arriscar a experimentação de novos passos.

A noite avançava e passara muito da hora do encerramento da atividade, inviabilizando a realização do cortejo. O que iria ficar de fora do evento, tampouco chegara a entrar na agenda das políticas reparatórias e dera apenas seus primeiros passos, com a criação dos CERPs. Se as experiências compartilhadas nos ajudaram a sair da prisão de giz e a sermos todos Sebastião, Mariana, Noilton e Ana, desde o início desse Projeto já vínhamos fazendo um outro exercício de memória, que não o literal. Segundo o historiador Tzetvan Todorov, há dois usos possíveis da memória: o literal, que implica um culto personalista ao passado e em que a memória converte-se em um fim em si mesmo, e o exemplar, que, ao fazer um uso ativo da memória, se vale do passado com o objetivo de lutar contra a continuação das injustiças.40 Assim, se o uso que fazemos da memória é o que pode torna-la uma prática política de resistência, sua potência está na maneira com que nos articulamos às lutas do presente e contribuímos para um futuro diferente. Se algumas memórias encontram mais espaços de escuta e determinadas vidas podem contar com mais proteção do que outras, é preciso contrapor-se a tal iniquidade. Nesse sentido, só faz sentido prosseguirmos na luta pela retomada/ampliação da agenda reparatória, se nos somarmos aos movimentos pelo fim do genocídio do povo negro e se construirmos estratégias para a articulação e transversalização de nossas pautas comuns.

***

Tania Kolker

Psicanalista, com graduação em Medicina pela UFRJ e especialização em psicanálise e análise institucional pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise, Grupos e Instituições; mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal Fluminense; coordenadora do Núcleo de Atenção Psicossocial a Afetados pela Violência de Estado – NAPAVE; pesquisadora do Observatório Nacional de Saúde Mental, Justiça e Direitos Humanos; coordenadora e terapeuta do Projeto Clínicas do Testemunho (2016- 2017); supervisora do Centro de Estudos em Reparação Psíquica ISER-RJ; terapeuta do projeto clínico do Grupo Tortura Nunca Mais/RJ (até 2010); consultora da Association for the Prevention of Torture no Brasil (2007-2013).

1 Os CERPs chegaram a ser implantados no RJ, SP, SC e RS, entre 2015 e 2017, mas a experiência foi interrompida pelo governo Temer.

2 LOSICER, Eduardo. Potência do testemunho: Reflexões clínico-políticas. In CARDOSO, C., FELIPPE, M., VITAL BRASIL, V. Uma perspectiva clínico-política na reparação simbólica: Clínica do Testemunho do Rio de Janeiro. Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Rio de Janeiro: Instituto Projetos Terapêuticos, 2015. P.31 link para acesso https://www.justica.gov.br/central-de-conteudo_legado1/anistia/anexos/clinica-do-testemunho-rj-on-line.pdf

3 Foram criados Núcleos do Projeto Clínicas do Testemunho em quatro estados brasileiros. No Rio de Janeiro, a equipe contou com a participação dos seguintes terapeutas: Cristiane Cardoso, Eduardo Losicer, Gabriela Serfaty, Janne Calhau Mourão, Marília Felippe, Olívia Françozo, Tania Kolker e Vera Vital Brasil.

4 ORTEGA, Francisco A. Rehabitar la cotidianidad. In DAS, Veena: sujetos del dolor, agentes de dignidad. Ed. Francisco A. Ortega. – Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas: Pontificia Universidad Javeriana. Instituto Pensar, 2008.

5 TEDESCO, Silvia Helena. Linguagem: representação ou criação? In KASTRUP, TEDESCO e PASSOS. (orgs). Políticas da Cognição. Porto Alegra: Editora Sulina, 2008.

6 COIMBRA, Cecília Maria Bouças. Reparação do crime de tortura. Trabalho apresentado no lançamento do “Guia para la denuncia de torturas”, na cidade do México, em março de 2001.

7 O verbo outrar é um neologismo de Fernando Pessoa.

8 Como nos diz Rauter, ainda que a violência seja individualizada, “o verdadeiro alvo da tortura é a grupalidade como experiência intolerável ao poder. Nada é tão insuportável ao estado capitalista quanto os grupos, as coletividades que contra ele podem ser organizar”. Assim, mesmo quando a violação não parece ter objetivos políticos é ao coletivo que ela visa. A própria distinção entre vidas que devem ser protegidas pelo Estado e vidas que devem ser consideradas uma ameaça é um modo de dividir para dominar. Ver em Rauter, Cristina, A tortura como ataque à dimensão do coletivo. In: LIMA, Elizabeth Araújo; ARAGON, Luis Eduardo; FERREIRA NETO, João Leite. (Org.) Subjetividade Contemporânea: Desafios Teóricos e Metodológicos. 1ed. Curitiba: CRV, 2010, v. 1, p.75-88.

9 Apud GONDAR, J.O. Ferenczi como pensador político. In REIS, Eliana Schueler e GONDAR, Jo. Com Ferenczi: Clínica, subjetivação e política. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2017, p. 212.

10 A este respeito, ver RAUTER, Cristina. Clínica do Esquecimento. Niterói: Editora da UFF, 2012.

11 PIERRON, Jean Philippe. Transmissão – uma filosofia do testemunho. São Paulo: Loyola, 2010.

12 CARDOSO, Cristiane; FELIPPE, Marilia; VITAL BRASIL, Vera (orgs.). Uma perspectiva clínico-política na reparação simbólica: Clínica do Testemunho do Rio de Janeiro. Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Rio de Janeiro: Instituto Projetos Terapêuticos, 2015.

13 O objetivo da metodologia cartográfica é acompanhar e potencializar processos, identificando pontos de enrijecimento e potenciais aberturas a mudanças. Ver em PASSOS, E.; KASTRUP, V.; ESCÓSSIA, L. da (Org.). Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009.

14 BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Revista Brasileira de Educação nº19, 2002.

15 LAPOUJADE, David. William James, a construção da experiência. São Paulo: n-1 edições. 2017, p. 16.

16 Idem.

17 Trecho extraído do convite feito por Anita Sobar para a mostra.

18 Rua de mão única é o nome de um texto de Walter Benjamin.

19 Divergindo das visões tradicionais da história que a apresentam como uma narrativa linear ou dialética, Benjamin propõe uma história a contrapelo, indissociável da memória fragmentária dos oprimidos, que convoca muito mais a figura do catador dos rastros e restos silenciados do que a do historiador debruçado em arquivos.

20 DELEUZE, Gilles. Conversações. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992, ps. 210-211.

21 REIS, Eliana Schueler e GONDAR, Jo. Com Ferenczi: Clínica, subjetivação e política. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2017, p. 74.

22 Gil, José. “Quase feliz” in elipse, gazeta improvável, nº 01, primavera 98, pg. 6.

23 AMÉRY, Jean. Além do crime e castigo: tentativas de superação. Rio de Janeiro, Contraponto, 2013.

24 Idem, LAPOUJADE, 2017.

25 INDURSKY, Alexei Conte; SZUCHMAN, Karine. “Grupos do Testemunho: função e ética do processo testemunhal” in Clínicas do Testemunho – reparação psíquica e construção de memórias. Porto Alegre: Criação Humana, 2011.

26 LISSOVSKY, Maurício. A memória e as condições poéticas do acontecimento. In GONDAR, J. e DOBEDEI, Vera. (orgs.) O que é memória social. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria/ Programa de Pós-graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2005. p. 137.

27 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994, 7ª edição, p. 198.

28 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: editora 34, 2009.

29 Utilizamos um nome fictício para nos referir ao tio de Henrique, já que ele não participou do Projeto Clínicas do Testemunho.

30 REIS, Eliana Schueler e GONDAR, Jo. Com Ferenczi: Clínica, subjetivação e política. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2017, p. 46.

31 DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 2011.

32 Tossiro, estudante universitário preso aos 23 anos, não se recuperou jamais da tortura, vindo a adoecer psiquicamente e só encontrando na pintura um lenitivo para suas dores.

33 Sérgio Campos, ex-preso político, seus filhos Fábio e Vinícius e seus netos Pilar e João apresentaram uma obra coletiva, composta de foto, desenho e poesias. Também foram expostas algumas cartas de Sérgio, escritas na prisão para seus filhos e Fábio tocou algumas de suas músicas e pintou um quadro durante o evento.

34 Luciana, neta de Aristides Saldanha, vereador constituinte do PCB em 46 e sobrinha-neta do jornalista do PCB João Saldanha, leu sua poesia Menina Vermelha.

35 Trecho do texto lido por Dario Gularte na abertura da mostra.

36 O filme Soldados do Araguaia, de Belisário Franca e Ismael Machado, conta a história de soldados de baixa patente que participaram da repressão à Guerrilha do Araguaia, formada por integrantes do Partido Comunista do Brasil.

37 Não citamos seu nome e de outros participantes da mostra, a quem não conseguimos pedir autorização.

38 Para mais informações Leo Alves e Juan Antonio Nieto, Data, 2021 https://musicainsolita.bandcamp.com/album/data

39 Luis Zorraquino, arquiteto e desenhista, além das várias atas gráficas feitas ao longo do evento, também expôs o quadro que fez em homenagem à sua falecida companheira, a ex-presa política Estrella Bohadana.

40 TODOROV, Tzvetan. Los usos y abusos de la memoria. Barcelona: Paidós, 2000.