Esconderijos e janelas – Olhares periféricos: Entrevista com Maurício Dias e Walter Riedweg

Guilherme Vergara – Vocês desenvolveram ao longo de mais de 20 anos um amplo e rico corpo de práticas artísticas e interlocuções sociais incluindo grupos marginalizados – jovens de rua, prisioneiros e usuários de saúde mental, entre outros – certamente, uma cartografia contemporânea dos vários mundos escondidos ou invisíveis. No entanto ao em vez de somente focarmos nesta trajetória passada, pensamos que uma proposta instigante para esta entrevista poderia ser gerar um recorte ou acompanhamento do seu trabalho mais atual, ainda em processo, que explora questões religiosas e de fenômenos de perda do controle, memória e identidade, que vocês chamam de “catedrais de nossas mentes”. Estes pontos iniciais já apontam para ressonâncias e amplitude do que a gente quer provocar com o tema “Vidas Escondidas”.

Mauricio Dias – Primeiro vamos falar de esconderijo. Como a gente pode associar esse trabalho, que, na verdade, não está escondido, mas é um embrião, ainda não aconteceu. Eu acho que a ideia de falar de um trabalho que ainda não tem forma, ou que ainda nem tem um foco muito preciso, é sempre um perigo e talvez seja um lugar para um esconderijo. Tem uma diferença que eu acho primordial entre situações ou pessoas escondidas, e esconderijos propriamente ditos. No nosso trabalho a gente lida com bastante gente que está em uma situação marginal à razão, e é tratada como tal. Como, por exemplo, pacientes psiquiátricos, que têm que tomar um monte de remédios, muitas vezes choques, muitas vezes tratados em isolamento. Essas pessoas não são um esconderijo. O hospício é um esconderijo. A própria psiquiatria, o conceito da psiquiatria, talvez seja um esconderijo, porque é um lugar de separação. Ela separa um certo grupo, ou certas questões do corpo social. No nosso trabalho, temos várias obras em que usamos o esconderijo (a separação) como estratégia. Não é o ato de esconder, mas o de defender o esconderijo como uma possível existência. Isso eu acho que é onde podemos chegar com o conceito de esconderijo no nosso trabalho. Não é que trabalhemos com pessoas escondidas ou formas escondidas de vida, não é exatamente isso – trabalhamos com o esconderijo como uma forma de sobrevivência, uma forma de inteligência e uma forma de interação social.

Em relação ao nosso trabalho em processo, como falar de uma coisa que está ainda em um esconderijo? Então, eu vou falar, mais ou menos, da forma como eu falei ontem desse trabalho para a curadora Solange Farkas, pra poder ter uma iniciação de aproximação dentro do acervo do Vídeo Brasil, que vai entrar como uma base de arquivo para algumas dessas – do que eu vou começar a chamar agora de – “janelas”. Essas janelas podem ser canais de vídeo ou só seqüências de cena, mas vão permitir gerar um material visual. A ideia não é fazer um vídeo teórico ou uma coisa sobre a ideia de Deus, mas divagações visuais que funcionem como janelas sobre possíveis ideias da fé. Algumas dessas janelas já estão filmadas, outras temos que filmar, e ainda há aquelas que são de arquivo. São elas: O Círio de Nazaré, em Belém, as religiões afro-brasileiras, provavelmente na cidade de Cachoeira, Bahia, porque já temos material filmado na Bahia, e algumas outras festas religiosas populares, como a do Pato Crucificado, no Maranhão. Não queremos separar osincretismo da pureza, nem sublinhar dogmas, mas sim tratar essas janelas de formas visuais. Decerto haverá uma janela com crentes, obviamente, aqui no Rio, que é uma frente muito ampliada, digamos assim, presente. A gente tem uma dificuldade com essa galera, mas vamos ver como conseguir entrar nesse universo com uma câmera. Talvez a gente tenha que entrar sem câmera primeiro, pra entrar depois, porque é complicado o que se pode filmar e o que não. Ainda sobre a questão dos evangélicos, a gente vai, possivelmente, tematizar também um pouco a questão do que está acontecendo, sobretudo na Bahia, mas também na Baixada Fluminense, de uma crescente violência evangélica sobre os cultos africanos. Invasões de terreiros, destruição de ídolos…

Walter Riedweg – A questão territorial também vai entrar em uma outra janela, uma janela mais ambiciosa pra gente, a da cidade de Jerusalém, onde tem o encontro geográfico territorial de três religiões monoteístas que saem da Bíblia: o Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo. Eles têm, ali, na cidade de Jerusalém, uma superposição de ícones muito fortes. Por exemplo, bem acima e no interior do suposto templo destruído de Salomão, do qual existe apenas o Muro das Lamentações na parte externa, há a Mesquita Al-Aqsa. Ou seja, o interior desse principal templo do judaísmo é impenetrável aos judeus e acessível aos muçulmanos. A crença dos judeus diz que eles não podem penetrar no interior do templo ou isso significaria o fim do judaísmo.

Existe aliás um vídeo da artista israelense Yael Bartana [Inferno 2014] que narra esse eventual episódio, no qual judeus penetram o interior do templo e ele queima, se destrói. No filme fictício dela, o templo supostamente penetrado por judeus é, aliás, o que foi erigido por evangélicos neopentecostais no bairro do Braz, na zona leste de São Paulo, inaugurado pela então presidenta Dilma, com pedras que os evangélicos paulistanos trouxeram de Jerusalém, em vôos diretos criados pra fazer essa linha São Paulo-Jerusalém, com o aeroporto em Tel Aviv, no caso. De forma que a cidade de Jerusalém vai ser com certeza uma das “janelas” no nosso novo trabalho. Porque ela concentra isso tudo… Na mesma colina você tem o Templo de Salomão, o primeiro, onde tem o Muro das Lamentações, acima dele você tem a Mesquita Al-Aqsa, de onde supostamente o profeta Mohamed recebeu os mandamentos da religião Islâmica e depois se alçou aos céus num cavalo alado. Isso dentro do templo judeu onde os Islâmicos não podem entrar por ser território judeu, e os judeus também não podem entrar porque está dentro do templo e a crença não permite. Entram os turistas. Em frente a isso tem o Monte Sepulcro, onde Jesus supostamente foi crucificado. O Santo Sepulcro é uma igreja, e tem umas crendices incríveis, como uma escada que pode cair a qualquer momento da fachada, mas que não pode ser retirada. É uma escadinha de madeira, mas ela não pode ser retirada, porque, supostamente, foi colocada lá por uma questão sacra há mil anos. Ela está se desfazendo aos poucos e um dia vai cair, mas ninguém a toca. É curiosa também a organização das pessoas que limpam o templo… você tem os ortodoxos russos, você tem os católicos romanos, e tem uns outros grupos de católicos e cidadãos de Israel, que se alternam na limpeza desse lugar, o Santo Sepulcro. E nenhum pode entrar no horário do outro. Todo mundo é voluntariado, mas, assim, eles todos têm que limpar o mesmo lugar, em sessões de tempo sempre específicas: “Você limpa até as 16:15h e eu limpo a partir de 16:16h. E não entre no meu horário!”. São questões de território.

Maurício – Uma outra janela, com certeza, vai ser o Vale do Amanhecer, em torno de Brasília, que teve e tem a Tia Neiva, João de Deus, a Chapada dos Veadeiros, onde tem uma galera que jura de pé junto que viu ET, disco voador – isso também vai entrar. Esse é um lado mais psicodélico. Por último, devem entrar algumas manifestações religiosas dos índios, que pretendemos abordar com a ajuda de uma antropóloga e talvez, se for possível, chegar às cerimônias que usam o Ayahuasca dentro das aldeias e seus desdobramentos quando chegam nas metrópoles. Então, através dessas janelas, que são quase documentações sem comentários, documentações de diversas manifestações religiosas, faremos uma espécie de construção visual. Tem uma outra também que eu não coloquei aqui, mas essa já está até sendo filmada, que são as semanas santas de Sevilla e Granada na Espanha que visualmente retomam as Cruzadas, vestidos com os mesmos tipos de capuzes que atualmente também são usados pelo Klu-Klux-Klan.

Com esse material visual a gente espera ter uma diversidade de imagens que permita abordar as verdadeiras questões do trabalho, que são os conflitos territoriais de cada uma dessas manifestações. Como as individualidades, porque muitas delas contrariamente ao que de fato deveriam trazer de benefício pro ser humano, tornam a fé um dogma e apagam a possibilidade de autorreflexão, de autonomia de alma, de um entendimento um pouco mais psíquico do pensamento metafísico. É o que acontece quando a crença é apropriada por um discurso social, o que em todos esses casos acaba acontecendo. São discursos territoriais, são absolutamente ligados a geografias e histórias, mas são muito específicos. Aparentemente nada liga a cerimônia do pato crucificado do Maranhão ao Santo Sepulcro, mas tem uma ligação sim: a cruz. Como no Santo Daime também tem a cruz, que já não está entre os rituais originais dos índios.

Walter – A ideia é partir desse material visual para construir, tentar tornar visíveis as questões territoriais da crença e da religião. Temos um trabalho que se chama Deus é Boca, do ano de 2000, que mostramos pela última vez na Capela do MAM [Museu de arte moderna] da Bahia. É um trabalho que mistura vídeo com performance. Mostramos no CCBB no ano 2000. São projeções em cima de placas de vidro e no meio tem uma cabine de vidro, onde uma pessoa (um ator ou atriz) joga bingo loucamente. O ator só diz os números do jogo do bingo, mas também revela em gestos uma outra identidade que é uma identidade social… esses personagens que liam as pedras do bingo podiam ser um camelô vendendo a bíblia ou veneno de rato, ou uma mulher que lixa as unhas ao mesmo tempo que trabalha com tele-sexo, ou ainda alguém que faz dublagem de filmes ou anúncios de vôos em aeroportos, mas sempre alguém que trabalha apenas com a voz. A ideia era colocar a religião como um discurso.

De maneira alguma a gente quis afirmar ou destruir a ideia de Deus, e sim afirmar a ideia de Deus enquanto um discurso existente. Porque ela é antes de mais nada um discurso social forte, presente em todas as sociedades, e que independe a sua própria existência. Os discursos que vêm com a igreja são muito presentes, e, daí, a gente os associou outras formas de discurso. Tem políticos em campanha, do Lula ao Collor, que estão nessas transições da época, do ano 2000, associados visualmente a pastores pregando e outros vendedores de rua, a tele-vendas de marketing de TV, a um juiz pronunciando sentenças no tribunal do Rio de Janeiro, por puro acaso o mesmo juiz que pronuncia a absolvição de um dos policiais que matou um dos meninos da Candelária, que é tema de um outro trabalho nosso, Devotionalia (1994-1997). A gente meio que vai e volta nos trabalhos, possivelmente vamos voltar, também, em algumas imagens de Deus é Boca. Esse é um recurso que usamos o tempo todo.

Mauricio – Mas, então, voltando à sua pergunta… Onde entra a psiquiatria nessas janelas? A psiquiatria não vai ser uma janela. A psiquiatria vai ser uma das maneiras para “territorializar” o conflito entre essas diversas religiões. Porque, em outros trabalhos realizados com pacientes psiquiátricos, que são o: Corpo Santo (2012), Nada Absolutamente Nada (2015), Nada Quase Nada (2016), e mais recentemente Casulo e Palco (2019, ainda inéditos), pudemos observar que a religião é um tema onipresente entre eles.

Esses trabalhos produzidos em imersões no universo da psiquiatria, nos possibilitaram observar nichos existentes na razão, no entendimento, para poder falar da diferença entre religião e fé, e possivelmente tocar em esconderijos da nossa mente, nas confusões que a gente possa produzir a partir dessas duas coisas, e que causa conflitos territoriais muito pesados. Fé e Religião não são a mesma coisa. Conflitos pesados como agora a gente está vivendo entre os evangélicos e as religiões afro-brasileiras. Como a questão da Palestina, e como a própria síndrome de Jerusalém.

Não sabemos como conseguir materializar isso, porque é muito difícil e não é permitido filmar uma pessoa em surto. E a síndrome de Jerusalém é um surto que acontece entre peregrinos, que no meio da viagem de peregrinação à Jerusalém entram numa viagem psíquica paralela, e vão parar em uma clínica que é a clínica de Kfar Shaul. Ela está em um assentamento, um território Israelense no meio da Cisjordânia (território palestino), no que foi um dia um vilarejo palestino, posteriormente destruído e sobre ele foi construída essa clínica israelense para tratar da Síndrome de Jerusalém. Não é uma metáfora, é história territorial. Essa síndrome sintetiza muito das ideias que queremos abordar nesse projeto. A gente poderia fazer um trabalho só sobre a síndrome de Jerusalém, mas essa é uma meta difícil… naturalmente uma câmera não é nada bem-vinda nesse território. Talvez não usemos nenhuma das “janelas” que citei, talvez essas janelas sejam recursos do nosso próprio esconderijo, quero dizer, nosso caminho árduo, pra poder filmar a síndrome de Jerusalém. Bom, isso é o que eu posso contar desse trabalho agora.

Guilherme – Admiro como você está lúcido em relação a tudo isso, sabendo que ainda têm várias questões indefinidas pela frente, que demandam flexibilidade, porque envolveu, até agora, eu contei aqui, nove janelas, sem contar com a síndrome de Jerusalém.

Maurício – Que não é uma janela e sim um filtro (possivelmente não diretamente abordado) para o entendimento de como fazer e como perceber o trabalho final.

Jessica Gogan – Algo que vai permeando…

Maurício – Quando a gente ouviu falar da síndrome de Jerusalém, a gente estava lá na época do Gay Pride [onde as] pessoas [só] saíam de um bar e iam pro outro. É impossível fazer um Gay Pride naquela cidade maluca onde tudo é religioso. Ali você não pode dizer: “Eu sou ateu”. Pega mal. Você tem a universidade que tem esse território laico, o governo supostamente é laico, mas não é, é judaico, é totalmente judeu lá. E é repressivo, sobretudo pra questão Palestina. E quando a gente viu que não tinha parada, tivemos uma ideia (… doida!) de fazer uma performance, um bloco de carnaval por aquelas ruelas da cidade medieval com o pessoal da síndrome de Jerusalém. Mas ter uma entrada em Jerusalém é muito complicado… Temos que voltar, tem algumas pessoas que a gente pretende retomar contato. Benjamin Serousi, que organizou nossa residência em Jerusalém na época em que foi co-curador da Bienal de São Paulo, em 2013, e agora é o atual diretor da Casa do Povo, em São Paulo, e Nirit Nelson, da Universidade de Jerusalém e nessa época, diretora do Jerusalem Center of Visual Arts, entre outras pessoas, mas temos que conseguir ainda a metade da captação para poder realizar este projeto.

Guilherme – O que vocês estão trazendo em questão já é parte dessa dissolução de instituições. Então, eu entendo um propósito no trabalho de vocês, justamente fazer ver essas dissoluções…

Maurício – É difícil penetrar nisso!

Guilherme – Imagino! Porque vocês estão mexendo em viradas paradigmáticas fundamentais que envolvem a humanidade em risco planetário…

Maurício – Vemos a síndrome de Jerusalém e a psiquiatria como recursos para abordar essas janelas. Não acho que poderemos filmar em hospício de novo pra esse trabalho, mas, do que já vimos em hospício, grande parte dos temas mais importantes entre os pacientes psiquiátricos é a questão da ideia de Deus. Essa relação entre o indivíduo autônomo e a ideia de Deus que, na questão psiquiátrica, tem uma potencialização, decorrente da dificuldade de poder se colocar de forma autônoma. Sem autonomia essa ideia de Deus se torna ainda mais presente. É difícil confiar que Deus apareça quando a autonomia termine, mas é possível. É possível que Deus seja um esconderijo da mente.

Guilherme – Eu acho que vocês podem se interessar pelo livro do William James Varieties of Religious Experience (1902) onde ele acompanha diferentes casos de pessoas relatando suas experiências de uma visão ou revelação, algo que por muito tempo elas vinham rejeitando até se entregarem ou “surrender” (termo bastante repetido entre os entrevistados do livro). Até chegar nessa possível comunhão com algo que toma conta do indivíduo. Mas é curioso que o que vocês estão tateando estava muito presente na época do William James. No entanto, ele não vai tocar nos usos da política que estava por trás disso ou que estão hoje evidentes. Hoje temos o discurso territorial de proteções e manipulações por trás disso tudo. Isso aí…

Maurício – Que são as questões territoriais? Elas podem tomar dimensões banais, como por exemplo, as manifestações na Chapada dos Veadeiros, no Vale do Amanhecer… eles têm o território deles. A sociedade em geral os considera um bando de malucos, e eles talvez ganhem algum dinheiro com o turismo, mas eles não estão implantando isso a um discurso oficial, eles não estão entrando no Congresso… Mas a coisa muda de figura quando a gente vê a bancada evangélica associada a uma bancada agrícola. Temos uma realidade territorial bizarra. A questão de Israel e Palestina também é bizarra. Então temos que estudar muito mais pra poder falar dessas coisas. Eu não sei se vamos conseguir, mas a intenção é ter uma ressonância política nesse trabalho também. Desses trabalhos todos que eu enumerei – Deus é Boca, Corpo Santo, Nada Absolutamente Nada, Nada Quase Nada, Casulo e Palco, todos eles tratam da questão da psiquiatria.

Mas eles não têm ambição política, com exceção de um. Um deles é bastante político.

Guilherme – Qual?

Maurício – O Nada Quase Nada. É uma performance na qual a gente levanta cartazes com citações de personalidades públicas, de políticos a jogadores de futebol do contexto nacional e global nos últimos 80 anos, misturadas com a leitura de contos do escritor suíço Robert Walser (1878 – 1956), escritos em internações psiquiátricas sofridas entre 1907 e 1929. Tem contos lindos, mas completamente fora da casinha, e realizamos uma performance lendo esses contos em voz alta, de forma teatral, como se fosse um tele-jornal e mostrando essas frases/cartazes como se fossem vírgulas no texto do Walser, o que aproxima a política da psiquiatria e vice-versa. Assim, o potencial irônico, poético e político da performance reside na superposição desses dois contextos.

Não temos ainda um título claro para este novo trabalho em processo. O título ainda está por enquanto no “esconderijo”. Mas provavelmente vai ser algo ligado a fé – fé como um território para diferenciar a crença da religião. É a ideia das janelas que vai dar a possibilidade de materializar os conflitos territoriais que estamos querendo entrar, e a psiquiatria vai ser mais a ferramenta, uma metodologia na filmagem e na edição dessas janelas.

Walter – Essa metáfora das janelas, eu gosto, porque ela se apóia no outro lugar, pois quando você está em frente a uma janela, está olhando para um lugar. Então, essa metáfora já assume um território além. Que é diferente da janela que a gente olha. É esse espaço entre as janelas que mais me interessa, porque eu acho que essa metáfora é a base da nossa condição poética de estar no mundo. Sempre nos apoiamos em janelas, em sistemas de crenças, e esse lugar onde a gente está, esse “entre espaços”, é também um abismo potencial. Não existe uma possibilidade de definir isso. A demarcação desse território seria pra mim um dos objetivos nesse novo trabalho.

Maurício – A demarcação da janela?

Walter – Não. Ao contrário. A demarcação desse espaço entre tudo, entre o dentro e o fora, esse território que é a base da nossa existência… A gente está pisando aqui e olhando ali, então a gente está se pondo em um outro lugar… olhando pra fora, mas esse dentro (ou entre) também é um lugar. Um lugar em que todo mundo se encontra perdido. Sejam humanistas, budistas, ateístas, seja quem for. Acho fundamental respeitar esse lugar. Ele é a base da vulnerabilidade, mas também do respeito pelo outro, porque o outro talvez tenha outra janela, mas também olha pra fora, vê outras coisas, também está pisando dentro de um lugar que ele não sabe onde ele pisa. Dessa forma a gente consegue criar um dispositivo de convivência que permite sentir, transformar esse lugar algo escondido num lugar mais humano. Assim, se alguém pergunta por que fazer esse trabalho, pra mim é isso: criar espaços e manter essas janelas. Pra afirmar qualquer crença, ao mesmo tempo que elas nos diferenciam, essas janelas, são também o território em que nos encontramos com o mundo.

Maurício – Antes de começar o Devotionalia, a gente fez um primeiro trabalho juntos que foi a primeira realização em 1995. Era uma coisa de quebrar paradigmas, bastante ambiciosa pra época, não tinha muita forma, a gente não sabia pra onde estava indo. E foi quando conhecemos a curadora Mary Jane Jacob, que viu esse trabalho…

Walter – Em Zurique.

Maurício – Era um trabalho que se chamava Innendienst, título alemão que seria algo como Serviços Internos (1994), dentro de uma exposição que se chamava Aussendienst (Serviços Externos), feita com artistas que estavam trabalhando fora do contexto deles. Então, tinha uma coreana em Nova Iorque, tinha uma palestina em Berlim, era uma exposição de artistas imigrantes, artistas trabalhando fora do seu território. Por exemplo, mesmo vivendo em Nova Iorque a vida inteira, a coreana tinha uma presença, um pensamento super coreano, assim como a palestina tinha também uma presença, uma forma de pensamento muito própria, mesmo em Berlim. E fomos chamados pra fazer um trabalho nessa exposição por a gente já estar nesse contexto de ser imigrante. Eu fui imigrante na Suíça durante quinze anos, o Walter começava a ser e ainda é imigrante aqui no Brasil já há uns vinte e cinco anos. E ambos trabalhávamos e ainda trabalhamos, volta e meia, na educação de nível básico para jovens imigrantes em processo de integração, de imigração na Suíça. Para esse trabalho, Serviços Internos, trabalhamos com crianças e adolescentes que eram filhos de imigrantes dessa cena de Zurique. Era então meado dos anos 90, quando se tinha uma presença proletária estrangeira muito grande na Suíça, porque os suíços não queriam renovar asfalto, virar concreto. Esse era então um trabalho feito por estrangeiros, e os pais dessas crianças puderam trazer as crianças depois de um certo tempo (dez anos sem interrupção) fazendo isso lá. Isso gerava um mega problema no sistema escolar público, porque eles tinham que ser inseridos no sistema escolar básico já com uma certa idade e vindos de outros contextos culturais. Serem alfabetizados, aprenderem a fazer conta, aprenderem o que se aprende na escola, mas não tinham uma língua comum. E a gente trabalhava nesse contexto enquanto professor. E foi dai que nasceram, ou melhor, que desenvolvemos as metodologias do nosso trabalho.

A gente aprendeu a criar, começou a desenvolver linguagem ou comunicação, uma forma de expressão, quando não havia mais linguagem comum. Um território de conflito. Porque as salas de aula eram territórios de conflito pesados entre bósnios, eslovenos, sérvios, albanos… enfim jovens diretamente oriundos da guerra dos Bálcãs, que estava acontecendo nessa época, além de africanos que vinham com outra cor, outra cultura, outra religião, então as salas de aula eram verdadeiros depósitos de discórdia e briga. E a gente era chamado pra entrar nisso. Eu estou falando disso porque nesse trabalho que se chama Serviços Internos tentamos muito pontualmente materializar essa janela que o Walter está falando, que é um “momento de passagem”, eu prefiro chamar mais de momento do que de território, do interior pro exterior, que é o território temporal da elaboração da linguagem.

O que é aprender a falar de dentro pra fora: “mãe”, que não tem nada a ver com Mutter em alemão, ou mère em francês? É preciso ir lá dentro, no significado, pra poder entender o que é mãe na cultura de cada um pra poder trazer pra fora a palavra que o materializa. E a gente usava isso como uma forma de defesa desse espaço. A defesa do espaço entre o mundo interno e o mundo externo como uma possibilidade pra atuar no mundo, pra conservar a autonomia. E a fé, de alguma forma, ela se materializa aí nessa porta também. A boca materializa o problema.

Walter – É exatamente nesse exercício tão delicado de procurar uma palavra para um termo, antes da própria evidência de descobrir que existem vários sistemas linguísticos de expressão pra se inserir essa condição essa coisa, esse significado no mundo exterior. Isso também deixa muito evidente que traduzir é difícil, quase impossível. Ou seja, traduzir é parcialmente uma mentira, parcialmente uma omissão.

Maurício – É tomar partido.

Walter – E tanto que as línguas francas são um instrumento poderoso de opressão. Só pelo fato de impor um idioma. Isso muitas pessoas nem percebem, que estão permanentemente sendo dominados pelo próprio idioma que estão usando. Nem conhecendo o histórico…

Maurício – Ninguém percebe mesmo.

Walter – É. Mas o que eu achei tão fascinante nesse projeto é que nesse processo de aprender, se você está completamente perdido em um idioma, em um contexto que você (ainda) não sabe falar, você tem que se conectar muito com esses fragmentos acústicos de palavras…

Maurício – Eu vou dar um exemplo do que era o trabalho, porque senão, parece um delírio teórico…

Walter – Sim. Sim. Mas só quero concluir.

Maurício – Tá.

Walter – As pessoas usam as palavras, mas perdem o sentido da sua poesia, do seu significado. Por isso eu acho fascinante pessoas autistas, ou pessoas que têm dificuldade de falar, pessoas que lutam para conseguir articular uma palavra. Ou a criança que está brincando. Como artista eu queria ter essa habilidade de me colocar nesse ponto perdido. De lutar pra sentir o que quer que seja dito. E isso tem muito a ver com a questão da fé, a religião do dia a dia. Na frase religiosa “No começo foi a palavra”, tudo está ali, a questão é essa. Como lidar com isso? Então, na prática, no trabalho Serviços Internos, a gente trabalhava com cheiros. Foram vinte e cinco escolas que tinham esses alunos, essas turmas de imigrantes, a gente levava um repertório de coisas com cheiros e coisas pra tocar (tatear) dentro de potes, também barulhos (áudio). E falávamos: “Fechem os olhos”, apresentávamos um cheiro lá e perguntávamos: “Que horas são?” Nunca perguntávamos o que era, mas com os olhos fechados eles sentiam nos potes os cheiros e perguntávamos: “Qual é a cor?”, “Que horas são?”, “Isso é velho ou é jovem?”, “É pesado ou leve?” e por aí vai… A falta de lógica imediata das perguntas despertava imediatamente mundos de associações. Então, baseados nessas práticas, introduzimos todo um repertório de exercícios sensoriais, que depois se tornaram uma espécie de dispositivo, seja de processo ou de instalação, em muitos projetos.

Esse foi o primeiro projeto em que utilizamos essa metodologia que nos acompanha até hoje. De vez em quando eu volto a trabalhar em escolas. Faz pouco tempo eu estava dando aulas na escola pública Suíça, novamente tinha alguns momentos conflitantes, assim, de professores que têm colapso com turmas difíceis, às vezes agressivas. Isso pra mim é uma chance de trabalhar, de fazer esse trabalho com essas turmas. Eu sempre entro nesse campo. Fecha os olhos e fala de dentro. A gente fez isso também em penitenciárias, e sempre a pessoa se torna mais humana, seja quem for. Isso é também uma oportunidade de ver uma pessoa, esse estado de fechar os olhos, ou virá-los para dentro e ver o mundo interior. Nesse projeto, Serviços Internos, a gente desenvolveu isso de uma certa forma, sabendo que muitos outros já fizeram experiências análogas. Mas a gente colocou rapidamente, também, um catálogo de questões limitadas à visualidade e não às sensações. Porque por exemplo, com essas ferramentas se consegue facilmente hipnotizar alguém. A pessoa pode se entregar totalmente a essa experiência em associação e memória, mas a gente sempre corta e a redireciona para o campo da visualidade para não escorregar para a hipnose. Por exemplo, dizendo: “O que você está vendo com esse cheiro? E agora, se você olha pra trás, o que você vê?”, e se a pessoa se levanta e se vira, aí a gente corta e fala: “Senta, abre o olho”. Isso não é o que a gente quer. Não é induzir à memória da vivência, mas sim à descrição visual desse mundo interior de cada um. A gente quer, estimular e manter um equilíbrio de dentro pra fora, e não essa entrega total à vivencia. É incrível o poder de um cheiro, de um barulho, para a ativação dos sentidos, sejam eles de memória ou fantasia. Nesses exercícios, queremos que a pessoa saiba onde que ela está, dentro mas permanecendo fora. Evitamos entrar em estados de hipnose, entrar no terreno da psiquiatra ou da terapêutica. Fazemos apenas exercícios de percepção, de busca de conexão entre sentidos e palavras. Isso é de certa forma um código que estabelecemos rigidamente pra não entrar em campos da psique individual. Qualquer um que já administrou um curso de teatro, o que eu fiz muito, vai encontrar pessoas que têm uma disposição psicótica enorme, que levam isso para dentro do trabalho. Uma disposição enorme de abusar. De você, de todo mundo, pra viver essa crise profunda que não é mais teatro. Porque essa pessoa tem que se tratar, em um outro lugar, com alguém que trate disso. E nesse sentido, esse trabalho é muito sensível. A gente tentou conseguir até hoje delimitar muito bem esse território e não entrar em outro. Mesmo que, às vezes, algumas pessoas estejam buscando mais.

Essa coisa é tão vulnerável. E, ao mesmo tempo, eu acho realmente que esses são territórios fundamentais e se a gente quer evitar de cair nessa bagunça que agora estamos nesse país…

Guilherme – De dominações.

Walter – É.

Maurício – Despertar a relevância poética escondida em cada um é também um trabalho político, porque contribui para a expressão individual e, dessa forma, para a responsabilização por aquilo que se diz em toda uma nação.

Guilherme – Sim, e também todo cuidado é pouco neste despertar. Você pode se tornar um dominador a partir desse poder [como Walter diz] de hipnotizar, de…

Walter – É fácil hipnotizar, é fácil dominar, de uma certa forma. O que a mídia faz? O que o cinema faz? As pessoas estão carentes de se entregar… a essa crença sem freio. Nesse sentido, essa postura de constranger, eu acho muito, muito importante.

Jessica – Eu estava lendo uma entrevista do curador Paulo Herkenhoff, com vocês. Há uma coisa que você falou que achei muito importante e que poucas escolas conseguem, é manter a contradição na formação.1 Eu acho muito interessante essa noção de saber uma coisa que tem que ser desfeita ao mesmo tempo, e depois, poder usar esse conhecimento.

Walter – Acho fundamental. Quando estive numa escola de teatro no Ticino, na parte italiana da Suíça que é um lugar bucólico, lindo, eu tinha um vizinho. Eu tocava piano, um dia ele bateu na minha porta, se apresentou e era um músico fabuloso, um compositor. Aí, ele falou que tinha um filho pra que queria preparar para o conservatório em Milão, não havia ninguém disponível, estávamos nas montanhas… Perguntou se eu poderia fazer isso. Eu falei: “Eu posso tentar”. Assim eu me tornei um pouco amigo desse músico, ele já faleceu. Em algum momento ele me falou: “Eu estudei uns vinte anos. E depois eu tive que me esforçar vinte anos pra esquecer tudo o que eu aprendi nesse maldito conservatório pra voltar a fazer música!”. Isso é uma grande questão da educação realmente, eu acho.

Jessica – Mas também em relação ao trabalho em processo agora. Como pensar essa noção de manter a contradição na formação, vamos dizer assim, manter a contradição quando falamos de fé e religião?

Walter – Sim é isso. Francamente ainda estamos meio perdidos, mas estamos tentando, buscando, por exemplo com essa metáfora das janelas. É um elemento, mas fragmentos nos ajudam a pensar quando a gente não quer, ou não pode, fazer algo conclusivo. Queremos que as pessoas possam sentir falta de uma parte, que elas possam também concluir. A gente gostaria de colocar algo no espaço que provoca a vontade de buscar algo em vez de oferecer uma resposta. O problema é que hoje em dia é mais complicado se conseguir isso. Num espaço expositivo ou dissertativo há mais espaço, mas se você faz uma coisa que aparece na mídia, ou na mídia social, é mais difícil de se fazer algo que mantenha a complexidade. Essa é uma questão que eu acho bem difícil.

Guilherme – É interessante o que você trouxe. Quando você fala dessa experiência com as crianças, as crianças já estão em estágio de aprendizes de qualquer linguagem, principalmente quando elas estão em uma terra estrangeira com outras crianças de diferentes línguas – culturas. Por outro lado, o estado de criança já é um estado de ser estrangeiro até no mundo atual. Faz muito mais sentido agora entender de onde vem a trajetória de vocês com o Devotionalia, e daí por diante esse exercício. Quando você descreve os exercícios sensoriais, de sentir um cheiro de olhos fechados, ou a proposta de olhar pra dentro, você está descrevendo uma prática de colocar esse ser diante de uma outra janela pra dentro, mas mantendo a relação de fricção entre os dois mundos. Então, eu acho que se faz uma construção muito interessante. Porque estar diante de uma janela já é sempre uma metáfora da história da arte. Ainda mais essa janela viva do mundo que a gente vive, que é um mundo naturalizado e que você não vê, porque você está no cotidiano, mas você traz outra questão. Como manter nesse cotidiano a “complexidade”, que é um termo que vocês usam? A complexidade no sistema de apresentar um fragmento que pode conduzir a múltiplas totalizações, sem entregar à totalização.

Walter – Também usamos o termo de polifonia, que é música que pode ser de números, de linhas, de melodias paralelas, que se definem na tensão entre essas linhas. E não uma linha. A música não é essa… por exemplo, a música simples tem uma linha principal e as harmonias que a estão acompanhando. Mas a música polifônica tem, talvez, cinco traços independentes, cada um tem a própria força, nosso ouvido tem a possibilidade de ouvir inúmeros desses caminhos musicais, mas a obra é a tensão entre essas linhas que estão independentes. A linha independente é a tensão que se dá entre essas linhas. O entendimento, uma ideia ou um novo conhecimento a partir de um fluxo. Penso que isso esteja mais perto da realidade, quase nunca temos um só pensamento. Sempre temos vários. E eles se condicionam…

Jessica – Pegando essa noção de polifonia com essa questão da janela, lembro de uma outra referência do Maurício onde você fala: “Se o nosso olhar tem bandeira, meu lema é esse: Fazer do nosso olhar o olhar do outro”.2 A arte aqui é um dispositivo pra viabilizar um encontro? Um olhar digamos polifônico?

Maurício – Vocês estavam falando de fragmento, eu estava pensando, o fragmento é um bom esconderijo pra complexidade. Talvez seja só ali que a gente possa realmente perceber alguma complexidade. Quando se tem um fragmento bem isolado. Então, quando eu falo, por exemplo, essa coisa do olhar, do emprestar o meu pro olhar do outro, não é necessariamente a coisa de querer dar voz ao outro, ou falar pelo outro, mas de tentar utilizar um olhar periférico. Que seria isso? É um olhar que não é exatamente o foco do meu olhar, mas daquilo que está em volta. Um dos trabalhos em que a gente mais utilizou isso, são aqueles trabalhos da coleção do MAR [Museu de arte do Rio de Janeiro], que são as vídeo-maletas que contam sua própria história, mas o que conta não é isso e sim a cidade e a data que se materializa em volta dela – Malas para Marcel (2006-2007).

Guilherme – É. Muito bonito.

Maurício – O que você vê no vídeo é sempre o caminho da mala, mas a mala não tem a menor importância. O que importa é a história traçada por ela, o desenho que vai sendo construído, no ato de a mala passar de uma mão pra outra. Ela chega no MAC [Museu de Arte Contemporânea, Niterói], depois ela vai parar na casa de um carnavalesco lá de Niterói, ela passa pela barca. São historietas sem roteiro. O único roteiro é esse objeto, que na verdade não é o objeto e sim um dispositivo, só serve pra poder colocar o olhar periférico. E esse olhar periférico, nesse trabalho, ele é mais físico. Como a gente fez em um trabalho sobre carnaval, Câmera Foliã, no ano de 2004, eu acho, foi para uma exposição do Alfons Hug no CCBB carioca e no Martin Gropius Bau, em Berlim.

Guilherme – Foi no CCBB do Rio, né?

Maurício – Sim. A gente ficou se perguntando: Como é que a gente vai filmar o carnaval, uma coisa já tão mediatizada? A gente acabou com o nosso olhar. Fizemos uma espécie de “câmera porta-bandeira”, que era, na verdade, uma roda em cima de um mastro e colocamos quatro câmeras. A roda girava que nem a porta-bandeira. A gente dançava nos blocos de rua, e as câmeras, rodando, filmavam o que estivesse em volta. Nós não víamos o que estava sendo filmado, apenas dançávamos com as câmeras girando sobre a roda. E depois, no espaço expositivo, projetamos em grandes telas de retroprojeção numa espécie de grande lanterna-mágica penetrável e o som (externo às projeções) rodava ao redor, fazendo a volta completa no espaço. Porque o som se movimentava ao redor, seguindo as imagens que as câmeras captavam. Desestabilizando, assim, o olhar de quem estava vendo também. E aquele era um olhar de ninguém. Era um olhar periférico…A gente gosta desse abandono. O abandono do ego. O abandono da ideia de autor.

Walter – Um detalhe engraçado é que as crianças gostaram muito dessa instalação do carnaval. A metade das imagens você não vê, você só tem cores.

Guilherme – Giratórias.

Walter – É. E elas começam a girar, tentando chegar em um lugar girando o corpo junto com as imagens e tentando não cair. Isso eu vi várias vezes. Crianças dentro dessa instalação, enquanto a coisa gira. Eu achei interessante como as crianças giravam com a imagem, querendo deixar o corpo ir com ela.

Guilherme – Mas isso é interessante, porque, quando você gira, todas as crianças fazem isso, quando você para de girar o mundo continua girando.

Maurício – Essa é a primeira droga, né? (risos) Quando criança, eu rodava até me jogar no chão e ver as cores irem passando assim acima da cabeça…

Guilherme – Wow! Uau!

Maurício – Até vomitar! Eu adorava!

Guilherme – É isso. É isso!

Mas a questão que também me chama a atenção, lendo uma entrevista de vocês à Catherine David, é quando ela faz uma pergunta pra vocês sobre a questão de protocolo e método.3 Talvez o que vocês estejam compartilhando com a gente seria já o que vocês identificam como protocolo e método? Poderiam comentar um pouco sobre protocolo e método?

Maurício – Na maior parte das vezes em que a gente usa a câmera, quando a gente pega a câmera, na verdade a câmera se torna um dispositivo de interação com aquilo que a gente está filmando e, de novo, com aquele que vai ver. Então, a maneira como a gente filma, ela é bastante conceitual. No Funk Staden (2007) era assim, [também] nesses trabalhos do carnaval e das malas. Às vezes, a gente precisa de mais de uma câmera e normalmente os nossos roteiros não têm um roteiro construído de diálogo. Eles têm um mundo temático, e aí tem as janelas, ou os filtros, ou as estratégias, que vão gerar uma certa maneira de realizar nosso trabalho. A maneira de filmar vai ser uma parte do dispositivo pro outro. Nesses três casos, nesses trabalhos, isso é bastante óbvio. E tem outros assim, não são todos, mas tem muitos que são assim. Que a câmera meio que constrói o roteiro.

Jessica – Tem alguma diferença entre protocolo e método? Ou isso foi mais uma pergunta da Catherine?

Maurício – Eu não sei qual é a diferença de protocolo pra método.

Jessica – Ah.

Guilherme – A primeira vez que eu vi vocês citarem um protocolo, foi exatamente no entendimento do Devotionalia.

Maurício – É. Sim. Nesse sentido de revisitas, de revistar os trabalhos anteriores… Mas aos nossos olhos não é exatamente um protocolo, nem mesmo um método, é só uma possibilidade, natural, já que no nosso caso um trabalho traz ao outro… Os trabalhos se ligam independentemente se a gente revisita os anteriores, estão sempre presentes um no outro. Por exemplo, no Nada Quase Nada, que tá nesse grupo temático da psiquiatria, a gente revisita diretamente três trabalhos.

O primeiro deles foi o Blocão (2014), que é um trabalho gráfico que fizemos para uma exposição na Casa França Brasil, composto de um bloco de cartazes em preto e branco com 80 frases de celebrities, que vão de políticos, jogadores de futebol, cantores e socialites misturadas a frases de Beckett e Ionesco. A trivialidade, a banalidade de nosso cotidiano, misturadas à filosofia, já resulta numa aproximação ao contexto psiquiátrico. A ideia era que esses cartazes deixassem a Casa França Brasil, levados de graça pelo público, bem na época das manifestações em 2013-14 quando a agitação política começou a pipocar no Brasil todo, e ali, bem no centro do Rio, que foi um lugar intenso de manifestações, e esses cartazes saíram pelas ruas… até hoje a gente recebe imagens desses cartazes nas manifestações. A gente os viu em banheiro de botequim, em passeatas, na casa dos outros… Tinha vários deles por aí. Isso foi a ideia inicial desse trabalho.

Outro trabalho foi o Nada Absolutamente Nada, em que a gente entrava no universo do Robert Walser pra recriar com os pacientes do IPUB (Instituto de psiquatria de Universidade Federal de Rio de Janeiro) novos textos a partir dos quais foram feitos os roteiros pro vídeo que foi exposto na Casa Daros em 2015.

E o terceiro elemento usado foram as máscaras do Voracidade Máxima (2003) que é aquele trabalho que a gente fez com michês em Barcelona. A gente emprestava a máscara da nossa cara pros michês para fazer a entrevista com eles, então, você só tinha a identidade visual do artista, mas o que você escuta é a vida do prostituto, o que é perturbador pra quem está vendo… O que vê no vídeo é sempre o artista e a máscara do artista, mas o que ouve é o depoimento de um prostituto. A gente quis colocar essa coisa meio psicanalítica.

O resultado da revisita desses três trabalhos foi o Nada Quase Nada… Vestimos essas máscaras e realizamos uma performance como se fosse um telejornal. E esta superposição das frases dos cartazes, com os textos intensos de Robert Walser e as máscaras bizarras de nós mesmos gerou uma dimensão possível de tornar a política real, a Realpolitik, totalmente maluca, que é o que ela é. Porque na verdade o que separa o Bolsonaro do maluco do hospício é que ele está do lado de fora. Só.

Guilherme – E que nós estamos do lado de dentro. (risos)

Maurício – O que a gente tentou nesse trabalho, que eu acho que a gente conseguiu até certo ponto, foi isso. E isso é um protocolo mesmo… revisitando trabalhos anteriores. Já Devotionalia teve como seu resultado final o protocolo do próprio trabalho. Quando voltamos a procurá-los nas ruas oito anos depois, vimos que muitos dos meninos morreram, já não os encontramos mais, e continuávamos sem saber o que fazer com aquelas mãos e pés [aqueles ex-votos de cera das mãos e pés deles, que criamos na época].

Aí, em 2004, chegou um curador japonês do Museu de Arte Moderna de Tóquio dizendo: “A gente quer muito mostrar esse trabalho”. Eu disse: “Mas esse trabalho é um elefante branco, nós os deixamos lá em Brasília onde tinha sido exposto a última vez no Congresso Nacional, tá despedaçado, deve estar totalmente quebrado”. Mas ele falou que o museu de Tóquio mandaria apanhá-lo… “vamos restaurar e vamos instalar como tem que ser”. E nessa época a Catherine David sugeriu: “Porque vocês não fazem o protocolo da obra… retomando o vídeo onde parou, tentando reencontrar os meninos que sobreviveram?”. E aí a gente fez a forma final do vídeo que contava as histórias dos meninos que sobreviveram e dos meninos que morreram, misturadas a citações de imprensa sobre eles mesmos. Então, aparece no vídeo um texto da imprensa em scroll preto e branco, que é aquela coisa fria da imprensa, dizendo: “Mais uma chacina no viaduto de Madureira, tantos e tantos anos depois da Candelária, morrem não sei mais quantos, todos não tinham nome”… enquanto se vê nossas imagens antigas (de Devotionalia) dessas mesmas pessoas, então ainda meninos e agora já mortas, ou sendo mostradas por outros que seguiam vivos e se referiam a eles nesses novos vídeos oito anos depois. Várias dessas citações de imprensa são sobre o caso do Sandro, do sequestro do ônibus 174, que abalou o país ao ser transmitido ao vivo pela TV. Oito anos antes, ele era um dos meninos participantes de Devotionalia, brincando com bolinhas de cera e gesso conosco. Então, essas coisas produziram o avesso dos ex-votos, isso sim são protocolos. São histórias que vem da vida para dentro do trabalho e dele, de novo pra fora. E a outra palavra que você usou? Foi estratégia?

Guilherme – Método.

Maurício – Método. É, os métodos são: o olhar periférico, a tentativa de ficar na janela…

Guilherme – É. Janela como método.

Maurício – A gente não fica em cima do muro, a gente fica na janela, dentro e fora. A gente olha pra dentro, olha pra fora. E o outro tem sempre essa mesma janela. Cada um tem sua janela (risos).. Tem um filme muito bonito que eu não sei quem fez, que é sobre cegueira, que chama Janela da Alma.

Guilherme – Janela da Alma (2001) é de João Jardim e Walter Carvalho.

Maurício – Que lindo, né?

Jessica – Isso conecta com um conceito discutido em outras entrevistas de vocês que é a ideia do documentário expandido: “A noção do documentário expandido, implica duvidar da verdade quase o tempo todo para ser capaz de sair a procura dela”.4

Walter – Por exemplo, nós temos Pequenas Histórias de Modéstia e Dúvida (2010-2012) onde tentamos fazer vários vídeos que não tem corte e quebrar essa forma linear de contar uma história. Nele, a imagem sempre começa e termina num pixel, que puxa a imagem seguinte.

Maurício – Nesse trabalho toda imagem sempre sai de um pixel até encher a tela. E quando enche a tela, vem outro pixel lá do meio e gera outra imagem… Essa é a edição.

Walter – Mas nunca tem um corte.

Maurício – E são três telas.

Walter – Na prática, cada imagem desse trabalho cresce de um pixel, de seu centro para suas bordas, mas dá a impressão que continua fluindo, para fora, em algum lugar, porque já em seguida um próximo pixel, que vem do meio, puxa a imagem, a abre tomando o espaço da tela. Muitas pessoas que assistem provavelmente nem percebem, mas existe uma outra presença nesse trabalho porque ele contradiz o dogma da temporalidade do vídeo, de ter sempre um corte. Um corte é uma coisa perturbadora que a gente estava tentando evitar…

Maurício – Sair da narrativa tão cronológica, entrar num Kairós, sair do Chronos e entrar no Kairós, num outro tempo. É um pixel que leva cada imagem até a tela encher, aí, quando ela enche, cresce outro pixel do seu meio com uma outra imagem. E são três telas pra cada um dos quatro vídeos. O espaço final, na verdade, é composto de doze telas flutuantes (fora da parede, penduradas do teto e vistas dos dois lados) mas como uma só narrativa polifônica, uma narrativa a partir de fragmentos.

Guilherme – Mas o áudio, o áudio…?

Maurício – O áudio são quatro músicas, com o Walter tocando piano e alguns ruídos guardados das filmagens também.

Walter – Bom, tem fragmentos do próprio áudio da imagem, digamos, perfume dentro do áudio, mas de fato, são quatro músicas que eu fiz pra cada um desses vídeos, que eu toco no piano, que não têm nada a ver direto com a imagem, exatamente, pra afirmar o lugar (externo) do espectador em frente dessas imagens.

Guilherme – Mas você toca também a partir de uma improvisação?

Walter – Eu fiz um conceito pra cada música, pra cada vídeo. A ideia era de fazer algo que cria uma distância e afirma o espaço onde está o espectador.

Maurício – Os vídeos são: A Cidade Fora Dela (2010) que é literalmente uma janela. É a cidade filmada da janela de uma birosca, do alto da favela Santa Marta… a câmera vai saindo de fora, começando no Cemitério São João Batista, na distância do plano aberto, vai se aproximando, pega as pipas no céu, depois ela entra pela janela da birosca e aí se vê um jogo de sinuca no boteco. Mas o que acontece com essa coisa das três telas sobrepostas, com imagens partindo de um pixel, é que se forma quase um jogo cubista… nas três telas, porque elas se fragmentam tanto que você registra o que está acontecendo no movimento, mas você não guarda mais nenhuma imagem da sequência. A história, o vídeo, vai entrando por outras porosidades.

Tem um outro vídeo dessa instalação que se chama Peladas Noturnas (2011) que são umas peladinhas de futebol, das pracinhas das favelas que foram feitas com as UPPs, filmadas de noite, que você vê também de fora pra dentro… De longe essas praças das UPPs parecem umas estações lunares na paisagem, meio douradas por causa da luz sobre as grades de metal, assim, no meio daquele montinho de pontinhos de luz da favela. Daí, a cada sequência a partir de um pixel central, a câmera vai se aproximando, e você vê, finalmente, uma ação humana, que são os meninos jogando pelada.

Outro deles é O Espelho e a Tarde (2011), que é um entardecer com o nosso amigo Cleiton, subindo o Complexo do Alemão, carregando um espelho, e você vê a favela no espelho. E através desse ritmo contínuo de pixels se substituindo, a narrativa toma uma outra direção, realmente quase cubista, que é o fragmento do fragmento do fragmento, pra chegar a um discurso mais complexo, sem cair na narrativa clássica de contar uma história. Sem cair na cronologia da história contada. Tentamos, de alguma forma, construir narrativas que são um pouco mais livres de cronologias. Isso talvez, seja também um método.

Jessica – Isso me parece também que tem a ver com uma práxis tanto de intervenção quanto representação. Vocês não entram com a câmera pra fazer um documentário. É um outro corpo de narrativas que está sendo construído…

Maurício – Sim, a gente tem noção de que nossas intervenções, mesmo quando participativas, também são representação. Por mais que a gente procure evitar produzir para o mercado de arte, geramos produtos que viram obras. Mas são dispositivos, tem uma edição, tem conceito, mas a gente também é bastante formalista. Pra gente, a forma é uma paixão. Não é só a questão intelectual do trabalho, é a tradução dela. Como isso vai ser colocado depois, como dispositivo pro outro. Isso, a gente tenta, realmente, dar uma forma autoral ao nosso trabalho. Que as pessoas olhem e saibam: “Isso é um vídeo desses dois. Daquela dupla que a gente não consegue guardar o nome”…

Jessica – Mas, tem forma em vários sentidos. Quando você fala de uma forma em relação à representação, eu acho interessante também perguntar sobre a forma em relação à intervenção. Porque tem tantas questões éticas-estéticas e políticas-sociais ali. O que você está catalisando? O que vocês estão mobilizando? Tudo muito complexo.

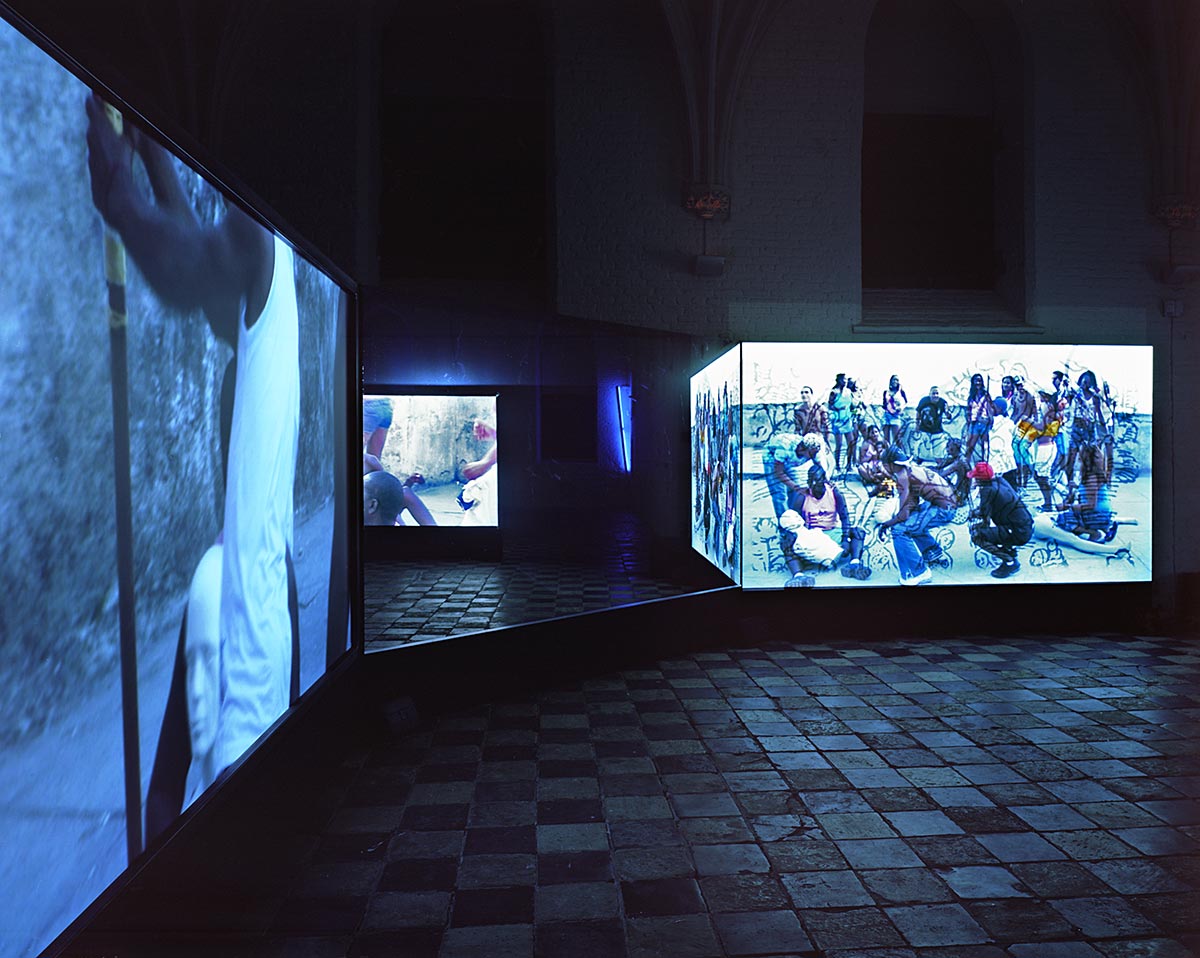

Maurício – É. Só que no nosso caso não é sempre intervenção. A gente não intervém, a gente encontra. É uma interação. Então, procuramos produzir obra como dispositivo de arte, expandindo esse limite entre interação e representação o tempo todo em cada projeto. Desde quando desenhamos um conceito, encontramos o outro pra fazer a primeira gravação, apresentar este conceito, convidar a pessoa a participar, até, quando fazemos um dispositivo final num museu, sabendo que ele vai encontrar um outro, desconhecido, que não conhecemos e não controlamos, que a gente não sabe quem é, que pode ser um crítico de arte ou um Bolsonaro. Então, assim, essa preocupação, essa questão entre interação e representação, ela é presente como uma fricção na elaboração e execução do trabalho o tempo inteiro. Por isso pra gente é difícil determinar quando um trabalho começa, e quando termina. A primeira ideia pode surgir num sonho que um de nós dois tem: “Ah, tem uma coisa aí. Vamos embora”, aí a gente começa a falar, um fala, o outro escuta e já muda uma parte ou tudo do que o outro está falando, pouco a pouco aquilo vira um conceito. Aí, já tem uma outra coisa, que é: “Vamos colocar esse conceito em prática”, como financiá-lo, às vezes, tem-se que ter permissão pra fazer, como viabilizar, se tem outras pessoas, como vai ser a questão ética. Qual é a abordagem, porque a gente tem diferenças em relação a esse outro. Ninguém é igual. Tudo isso tem que ser levado em conta. Essa interação, ela já é levada em conta quando a ideia vai pro papel, já tem uma interação entre nós dois, e quando sai do papel pra virar alguma coisa tem um monte de novas interações ali, que vão ser levadas até a obra final. E muitas vezes, depois, o curador chega junto e muda mais na hora da exposição. Às vezes é o espaço, não o curador, que determina. Nossa exposição no Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica no Rio, não teve um curador. Foi um trabalho inteiramente monográfico. Foi uma exposição individual, grande, com todos trabalhos feitos no Rio, o critério de escolha foi só esse, e a gente montou a mostra da forma como sentia o espaço. Mas tem muita exposição, por exemplo Funk Staden (2007) na Documenta, a gente nunca teria mostrado. Mas o curador argumentou: “Não, tem que ser desse jeito. Vocês estão na Documenta, tem um discurso com outras obras, tem o discurso da própria Documenta, vocês têm que se subscrever dentro do discurso da mostra”. Então são negociações entre interação e representação que, enquanto o trabalho vive, ele vai passando. Eu acho que não é muito diferente de nenhuma outra forma de trabalho.

Guilherme – Me chama a atenção dois eixos do fio condutor desta conversa. Uma é essa questão de método e protocolo. E tem outro que aparece, de uma maneira talvez mais subliminar, mas também mais contundente, que em várias obras, como essa próxima, vocês vêm lidando com religião, política e território, como uma presença o tempo todo de diferentes formas. Como por exemplo, nos ex-votos, tem uma relação de fé e esperança dentro da instalação e dentro do próprio conceito e processo. No processo de Devotionalia vocês coletaram o depoimento de cada menino, um cuidado tremendo. No Funk Staden, eu penso também nas imagens da violência e do prazer no baile funk, de como isso é ao mesmo tempo inferno e paraíso, as pessoas felizes dançando. Na Cidade Fora Dela você tem um céu como testemunha sobrepondo as várias preocupações com a cidade. Através de várias camadas o tempo todo, vocês têm colocado, de uma forma não temática, mas presente essa relação. Vocês se observam? É uma relação de uma indagação, como você falou, de riscos e janelas do humano, e do super humano, do divino, do sagrado, da injustiça, e tudo. A todo momento a gente está vendo esse fio condutor em várias obras. Até através dessa modéstia e humildade também.

Maurício – Isso é difícil, mas esse trabalho que vem agora é um trabalho sobre a fé. E a fé, muito pra lá de ser um aprisionamento territorial, um pecado, ela pode ser um motor. Um motor de mudança, um motor de expressão. Ela está, talvez, localizada nesse espaço entre o mundo interno e o mundo externo. Talvez, quando ela é expressa no mundo externo, ela perca o potencial maior dela. Porque ela vai se materializar em alguma forma territorial, e vai se corromper por política territorial. O Thomas Mann fala disso de uma forma linda no livro Doutor Fausto, como a expressão da fé acaba se corrompendo porque ela vira religião, ela entra em um território que não é mais um território da alma. Entra em um território social, um território com o outro. Então, eu não sei, a gente tem uma… não é que seja uma obsessão, mas essa questão da fé, é muito parecida com a obsessão da criação. É muito parecida com uma espécie de parto. Você tem uma coisa que vai colocar no mundo. Talvez a arte seja um ato de fé.

Guilherme – Um trabalho de fé, contra a corrupção da fé? Há um exercício de fricção constante nos vários trajetos que vocês… Eu não sei, a palavra fé é uma palavra, também, difícil, né?

Maurício – É muito carregada.

Guilherme – É. Mas, existe algum fio de motivação muito forte com vocês?

Maurício – Se a gente pensa na fé como o Gilberto Gil coloca nas canções dele. A fé é viver. Estar vivo. Mas, no momento atual, dizer que o trabalho é um ato de fé, é foda! Porque você incorre num peso dessas palavras que estão muito abusadas.

Jessica – Talvez seja uma fé na dúvida.

Walter – É, a dúvida é, com certeza, muito mais digna do que…

Maurício – A dúvida é mais digna do que a certeza, né?

Walter – Do que uma fé afirmativa. Isso é a questão, talvez… definição de uma força de fé mais mística, mais digna, inclui a dúvida. A fé religiosa elimina a dúvida. E talvez, ali, é o momento de dizer não.

Maurício – Tem-se que emancipar a fé, descolá-la do credo, da certeza.

Walter – Se a gente consegue afirmar a dúvida sem cair em cinismo, consegue aprender a lidar com diferenças. Eu me lembro uma vez, a Catherine David falou uma coisa: “A grande diferença está na pequena diferença”.

Maurício – Nas nuances da diferença.

Walter – Nas nuances. A diferença está nas nuances.

Maurício – O que faz a diferença está nas nuances da diferença.

Walter – Isso eu acho fundamental. Muitas vezes algo parecido que está levemente fora do lugar se torna encantador. Se estivesse totalmente no lugar, seria opressor. Não seria nada. Mas transparência, fragilidade, temporalidade, são elementos que me parecem critérios pra dizer o que me interessa. Mesmo dentro do território de pessoas religiosas, existem pessoas que têm todas essas qualidades e conseguem ser e agir de forma respeitável. Muitas vezes as pessoas que representam religiosidade são doutrinadoras, são perigosas. Porque não têm mais nenhuma dessas qualidades. Nem fragilidade, nem temporalidade… O efêmero visa o poder eterno, ser e permanecer a força. A fé pode andar de mãos dadas com a certeza, mas tem que ter consigo a dúvida.

Mas eu estava querendo falar uma outra coisa. Nesse novo trabalho, vamos abordar rituais que a gente tem desde séculos, e alguns novos, que os repetem, como por exemplo os cortejos. Essa necessidade de um bando de gente andar junto em uma direção, carregando coisas, cantando, fazendo coisas repetidas. Isso vai de um desfile militar ao carnaval, ou a uma coisa religiosa. Vendo esses desfiles, tem muita coisa parecida e tem diferenças essenciais. Mas a diferença está exatamente nas nuances.

Maurício – Mas eu acho que, voltando à tua colocação do trabalho de arte ser como um ato de fé, acho que sim… Fé, no sentido anterior à crença, fé na dúvida. Em quando ainda não se formulou uma liturgia, sabe? Fazer do trabalho um ato de fé. Fé em que sentido? No sentido de acreditar no que não se sabe ainda. Fé, credo, crença, religião… a coisa vai se politizando, vai se socializando, vai se territorializando… Mas antes é só como aquela música do Gil: “…Andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar…”. Que lindo isso! O Gil falando de fé e dúvida, eu acho incrível! Porque pra ter fé tem que ter dúvida. Senão, já virou uma outra coisa. Já virou um credo, uma liturgia. Se você está com uma fezinha em alguma coisa, você se joga, você está em um território que você não sabe. Arte tem que ser assim também.

***

Desde 1993, Maurício Dias (Rio de Janeiro, 1964) e Walter Riedweg (Lucerna, 1955) trabalham juntos em projetos que investigam as maneiras como psicologias privadas afetam, constroem e desconstroem o espaço público, e vice-versa. Em projetos nos quais a alteridade e a percepção são questões centrais, Dias & Riedweg frequentemente partem de processos interativos para produzir encontros e trocas em meio à grupos particulares da sociedade, que têm o seu enfoque na identidade e no envolvimento dos participantes.

Dias & Riedweg integraram importantes exposições internacionais como Conversations at the Castle, de Homi Bhabha e Mary Jane Jacob, nos Estados Unidos, L’État des Choses de Catherine David na Kunst-Werke Berlim e a Documenta de Kassel de 2007. Participaram ainda na Bienal de Veneza 1999 curados por Harald Szeemann, e na 24ª S.Paulo 1998, curados por Paulo Herkenhoff.

Com obras em museus como o Centre Georges Pompidou de Paris, o MACBA de Barcelona, o KIASMA de Helsinki, Reina Sofia Madrid, no MAR, MNBA e no MAM do Rio, MAM de S.Paulo e da Bahia, no MFA Houston e no MUAC, Museu de Arte Contemporânea de Mexico, a dupla recebeu ainda os prêmios do Video Brasil, da Guggenheim de Nova York, a Bolsa Vitae de S. Paulo e da Fundação Pro Helvetia.

1 A rua como destino: Paulo Herkenhoff Entrevista Dias & Riedweg. In: DIAS & RIEDWEG, Até que a rua nos separa. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2012, p.118-157, p.128

2 Ibid, p.139

3 O anônimo entre o perto e o longe: Catherin David Entrevista Dias & Riedweb. Ibid, p.96-115, 102

4 Os trópicos existem: Cuauhtémoc Medina Entrevista Dias & Riedweg. Op cit p.160 – 191, p.186