Instalação do Ateliê Publico nº2 com Helen Quinn lendo Peter Pan, The Silver River (O rio de prata) cortesia e © Katie Bruce

Sobre curadoria em público – um experimento

Katie Bruce, com Brian Hartley e t s Beall

A exposição Ateliê Público nº 2 surgiu da reação entusiasmada a um experimento de curadoria e do interesse pelo brincar e pela participação.1 O primeiro Ateliê Público foi concebido em 2011 como um pequeno espaço dentro da Gallery of Modern Art (GoMA) de Glasgow.2 Nele, o público e um grupo de artistas, criadores e pensadores selecionados foram convidados a orientar e dar forma a uma instalação criada pelos visitantes ao longo de dez semanas.

Esses artistas, criadores e pensadores foram convidados porque sua prática incluía trabalhos sobre o brincar e a participação. Suas contribuições se manifestaram em conversas com as curadoras Katie Bruce e Rachel Mimiec ou instalações e provocações na própria exposição. O público visitante criou obras, observou e voltou para repetir o processo.

O Ateliê Público ofereceu, de forma inesperada, a oportunidade de funcionários, visitantes e artistas compartilharem experiências. A reação à exposição foi tão positiva que surgiu o interesse de dar continuidade ao processo de experimentação já iniciado. Essa segunda experiência de curadoria em público com artistas recebeu o nome de Ateliê Público nº 2 (que chamaremos aqui de AP2).3

O texto a seguir é uma conversa editada entre Katie Bruce (KB), curadora da exposição, e os artistas participantes Brian Hartley (BH)4 e t s Beall (tsB).5

O convite

BH

Percebi que o convite para brincar e criar era específico para o AP2 e para o Scotch Hoppers, já que um espaço aberto na rua e um espaço de galeria têm contextos particulares que estruturam qualquer convite lá apresentado.6 A rua é um lugar público, onde as pessoas podem observar ou participar sem a noção de contexto institucional, ao passo que a GoMA, como espaço de galeria vazio, já apresenta um contexto institucional. Quando discutimos o AP2, Katie e eu estávamos interessados na natureza empática do espaço, em como um convite pode estruturar possibilidades de criar inúmeras maneiras para que pessoas de qualquer idade e aptidão possam se envolver ou interagir.

KB

Em retrospecto, o convite não foi o mesmo para todos. Eu havia me convencido de que estava fazendo o mesmo convite aos artistas que às pessoas que entravam na galeria. Mas não estava. Havia a questão da remuneração dos artistas, as conversas com eles e como cada um percebia o convite e o seu papel na exposição em relação às suas práticas individuais.

Era mais do que um convite para trabalhar com a GoMA. Eu queria trabalhar com eles. Ao trabalhar com artistas em cujas práticas e intenções eu confiava, eu poderia expandir ainda mais a instituição e as ideias. Em vez de uma curadora que extrai das obras a essência da exposição, queria poder abrir questões em público e desenvolver conceitos por meio do caos.

tsB

Acho muito interessante analisar a linguagem de Katie aqui – os curadores muitas vezes extraem a essência das obras de arte, apresentando-as num formato claro, com uma interpretação. O AP2, por sua vez, representou para o curador e para os artistas convidados abrir mão desses sistemas de curadoria, dos mecanismos de controle tradicionais.

Os artistas se encontram em 6 de fevereiro de 2014, cortesia e © Katie Bruce

KB

Não tenho certeza se abri mão dos sistemas de curadoria por completo. Convidei a maioria dos artistas antes da exposição para validar algumas das decisões de curadoria que eu estava tomando.7 Queria levar nossas mesas-redondas até o ponto em que eu pudesse abrir a exposição para o público desconhecido tendo uma forte base conceitual.

Minha experiência com a primeira vez do AP me deixou confiante de que os visitantes se envolveriam com os materiais de diversas maneiras, muitas não documentadas ou não observadas por mim. O convite aos artistas me ocupava mais, pois eu os estava inserindo num discurso institucional, com acesso a mim, que dificilmente seria a experiência da exposição para os visitantes, a menos que eles deixassem uma reclamação ou pedissem para falar comigo diretamente.

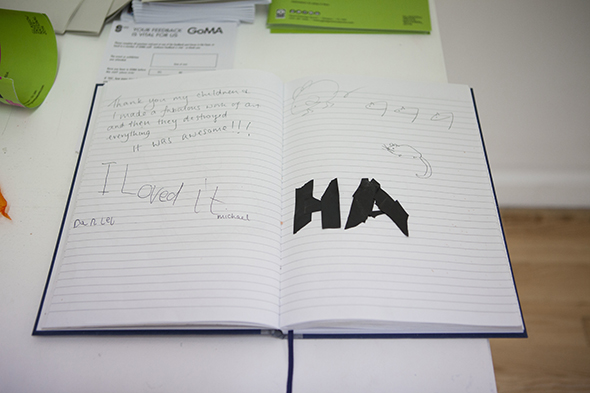

Assim como no AP, no AP2, o registro da voz do público/do participante não existe da forma que normalmente registraríamos por meio dos livros de comentários. Existem alguns registros, mas as reflexões estão expressas nas paredes, no chão e nas mídias sociais de uma forma imediata e não escrita.

Ateliê Público nº 2. Foto da instalação com visitantes e o livro de comentários, cortesia e © Glasgow Museums

tsB

Reconhecendo que existiam diferentes níveis de convite para os diferentes atores no espaço, o convite aos artistas foi inerentemente privilegiado, pois fazíamos parte de uma rede já existente. Também tivemos tempo para pensar sobre o que poderíamos fazer e perguntar sobre o que seria possível e/ou permitido na instituição. Os artistas, criadores e curadora(s) fizeram a instituição expandir seus limites? Ou foi o público visitante que fez isso sem nossa assistência ou intervenção, devido ao sistema iniciado por Katie? Acho que muitos dos artistas, inclusive eu, não tinham certeza de como intervir sem dominar o espaço. Com isso, houve muitas investigações sutis.

Essa discussão do convite levanta questões de especialização que, dentro da prática socialmente engajada, nem sempre são discutidas ou reconhecidas. Muitas vezes, existe o desejo de que esse tipo de trabalho tente igualar, “nivelar o campo”, tratar todas as contribuições como se tivessem o mesmo valor. Embora isso seja louvável sob vários aspectos, é também impraticável – e ingênuo.

Ateliê Público nº 2. Fotos da instalação, cortesia e © Glasgow Museums

As pessoas chegaram ao AP2 com diferentes habilidades e/ou experiências e impactaram o espaço de formas diferentes. Durante a exposição, houve um caos visual. Isso diminuiu o impacto de cada contribuição específica – exceto a contribuição do formato global, a “montagem” da curadoria.8 Uma das coisas mais interessantes para mim, no AP2, foi o que se desenvolveu ou surgiu – um tipo de caos muito particular, quase um consenso caótico de criação.

Ateliê Público nº 2. Fotos da instalação, cortesia e © Glasgow Museums

KB

Com essas contribuições e o caos, acho que a natureza do convite mudou. Como Brian mencionou, o espaço foi projetado para ser empático, para permitir que os visitantes se sentissem à vontade para dar sua contribuição naquele espaço de galeria, um cubo branco, vazio, quase clínico. Quando a exposição começou a evoluir, o convite não precisava mais ser escrito ou falado – ele estava presente na estética da criação.

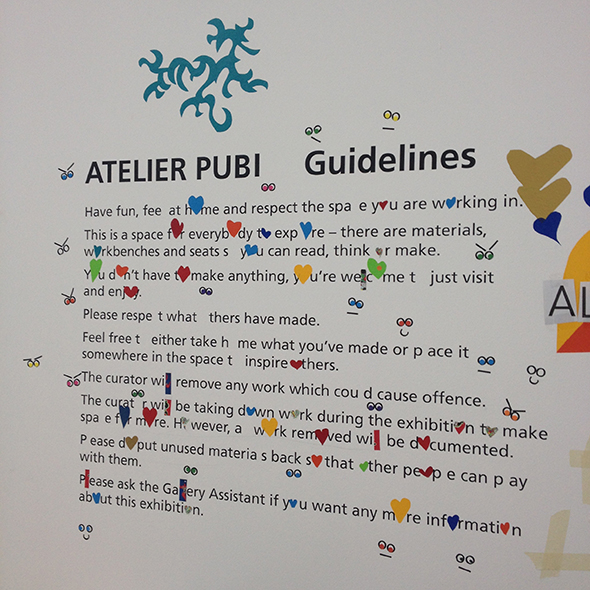

O outro aspecto do convite foi a introdução de regras na galeria. Nós as chamamos de “orientações”, e elas foram afixadas em três pontos da exposição.

As regras: orientações flexíveis ou estruturas codificadas?

Ateliê Público nº 2. Fotos da instalação com as orientações, cortesia e © Glasgow Museums

KB

Haver orientações ou regras tornou-se um ponto de discussão fundamental. Emma Balkind sugeriu que elas seriam secundárias e, de certa forma, eram, pois foram suprimidas pela estética.9 O AP2 poderia existir sem elas? Provavelmente, mas a instituição não. O AP2 mudou o papel dos visitantes, de espectadores passivos de obras de arte a agentes ativos de sua criação. Isso, por sua vez, mudou o papel dos assistentes de galeria, de protetores de obras a instigadores de obras. Por isso, os funcionários pediram algum tipo de orientação escrita na galeria que lhes desse confiança para responder dúvidas.10 Em algum momento, “Não escreva nas paredes” foi acrescentado às orientações, acho que por um dos assistentes de galeria, mas não tenho certeza.

BH

A criação de orientações estruturou o potencial criativo no início do processo, refrescando a memória das pessoas que visitaram a exposição anterior e esclarecendo os novos visitantes. Parecia importante deixar espaço para uma mudança de papéis. Quando as obras começaram a aparecer na galeria, o próprio trabalho tornou-se parte das orientações, conferindo novos contextos e possibilidades, acrescentando ou criando contraste e, em alguns casos, suprimindo as orientações impressas. A obra foi se acumulando até o evento de destruição de Anthony Schrag e, depois, reiniciou e continuou evoluindo.

Será que a arrumação do espaço depois do evento de destruição contribuiu para manter aberto o espírito de brincadeira? As paredes vazias que surgiram criaram uma nova dinâmica ou escolha para os participantes?

tsB

Para mim, algumas coisas surgiram a partir das orientações: a noção da voz ou da atribuição – de quem eram as “regras”? Poderiam ser revisadas? E, em caso positivo, como? O interesse de Brian em manter aberto, na evolução, no espírito de brincadeira, foi bastante útil nesse sentido. Não tenho certeza até que ponto se pretendia que as orientações fossem abertas depois de afixadas na galeria. Como texto escrito, elas não convidavam a qualquer edição.

Entretanto, a edição ocorreu assim mesmo. Para mim, uma das coisas mais bonitas que aconteceu em termos conceituais é que as orientações foram pouco a pouco absorvidas pela exposição, tornando-se parte de uma explosão criativa. Elas foram elucidadas.

Ateliê Público nº 2. Fotos da instalação com as orientações, cortesia e © Glasgow Museums

Concordo que as orientações tornaram-se cada vez mais secundárias à medida que a exposição tomou forma e ganhou força e à medida que as palavras foram literalmente incorporadas à(s) criação(ões) coletiva(s). Entretanto, acho que a estrutura em si (na forma de orientações) era um ponto de partida necessário. Como Katie e Brian mencionaram, já havia normas de comportamento implícitas na instituição como um todo, uma galeria de arte contemporânea. Afixar as orientações do AP2 foi uma forma de expressar essas estruturas invisíveis, bem como de esclarecer para os visitantes o que seria aceito e o que era esperado, sutilmente, deles.

Existe um pressuposto por trás disso que pode ser problemático: acho que corremos o risco de confundir a “abertura” do convite com a liberdade da expressão criativa. Talvez sejamos culpados por caracterizar a abertura como inerentemente benéfica e as restrições como negativas. Todos os produtos criativos surgem ou são formados por estruturas, limitações e/ou limites. Sem eles, existe mais caos do que comunicação. E ao focar na abertura do convite que foi feito, corremos o risco de ignorar as restrições importantes contidas nele.

Jogos e brincadeira

KB

Mesmo tentando que isso não acontecesse, foi inevitável o direcionamento das brincadeiras ou criatividade na galeria. Os materiais foram importantes nisso e, na edição anterior do AP, a “tirania dos materiais” foi discutida como algo que definia tanto a estética como o brincar. Com a introdução de novos materiais e o trabalho da Modern Edinburgh Film School (Escola Moderna de Filmes de Edimburgo), esperava-se que o convite para brincar incluiria mudanças de proporção e execução.

Claire Docherty e Sonic Bothy: Ateliê Público nº2 © e cortesia Glasgow Museums

Isso aconteceu de certa forma. Faz lembrar, no entanto, uma frase de Wendy Russell no Play Summit11, que falava sobre “controlar [uma situação] ao torná-la absurda”. Sob vários aspectos, a brincadeira foi redirecionada pelo público, que iniciou novos ritmos de brincar, agindo em resposta ao trabalho que estava na galeria e distanciando-o dos caminhos que tanto eu como os artistas convidados havíamos imaginado. Como curadora, tentei não interferir, assim como uma recreadora, esperando até ser convidada para a área de brincar; outras vezes, me senti como um alienígena no espaço de brincar, pois eu sabia demais para conseguir brincar genuinamente. Acho que um dos resultados interessantes do AP2 foi o reconhecimento da dissonância entre como os artistas e eu percebemos o trabalho conceitualmente e como ele foi recebido ou vivenciado pelos visitantes e funcionários.

Quando iniciei o AP2, queria explorar um modelo de parque de aventuras na galeria. Pensava no “Modelo para uma Sociedade Qualitativa”, de Palle Nielsen, no Moderna Museet, em 1968, e outras trocas desde então.12 Ao falar com recreadores e pesquisar parques de aventura, comecei a ver a impossibilidade disso. Um dos motivos era o pessoal da limpeza da galeria, que removia obras e materiais diariamente quando eu não estava presente. Isso não aconteceu no AP, na galeria menor. Mas no AP2, os faxineiros limpavam tudo antes do dia seguinte, removendo as ações da brincadeira e deixando somente seus produtos. Além disso, a estética do parque de aventura e a estética compartilhada do AP2 eram problemáticas para os assistentes de galeria, e alguns arrumavam o espaço para que os visitantes não o percebessem como bagunçado.

Os assistentes de galeria observaram que o público era, na maior parte, transitório e não investia na “área de recreação” mais que uma única visita. Deixavam uma marca e iam embora.

BH

Reconhecer o interesse de Palle Nielsen em trazer a área de recreação para dentro do espaço cúbico branco também enfatiza as diferenças de entendimento entre os tipos de atividades e percepção numa atividade recreativa ao ar livre e as experiências numa galeria de arte, o desenvolvimento de atividades ao ar livre na Escócia, a visibilidade crescente das escolas na floresta (forest schools) e do aprendizado ao ar livre, e reflete o convite e as orientações sobre os quais falamos antes. O trabalho de Nielsen reflete as questões sociais, artísticas e políticas de seu tempo, e os contextos são muito diferentes em Glasgow, em 2014.

Processos infinitos e avaliação crítica

Meu questionamento tem a ver com o relacionamento entre participação/acessibilidade do público e aquilo que às vezes é denominado de “rigor conceitual”. A implicação é que obras de arte e/ou práticas criativas que envolvem “públicos” ou são coproduzidas com não especialistas (em museus ou na arte contemporânea no sentido amplo) são inerentemente menos rigorosas em termos conceituais do que obras produzidas de maneira mais tradicional (por especialistas). Como profissionais que trabalham com práticas participativas como metodologia, de que forma negociamos essas necessidades/objetivos aparentemente conflitantes? Eles são mesmo contraditórios? (Não acho que sejam, necessariamente, mas muitas vezes são percebidos como se estivessem em extremidades opostas de um espectro.) É possível que práticas participativas, socialmente engajadas, precisem de um conjunto de critérios diferentes, uma definição de rigor crítico, até mesmo uma noção diferente da estética, com relação aos produtos criativos mais tradicionais? Esses tipos de práticas socialmente engajadas que vêm sendo incorporadas redefinem de fato o que as práticas criativas são/podem ser? Redefinem o papel que as práticas criativas desempenham com a sociedade e dentro dela?”

- mensagem de Facebook de t s Beall

KB

Ainda estou analisando onde o AP2 se posiciona. Acho que, como parte do processo infinito, estabeleci uma obra em curso para a instituição. Articulei-a como exposição, mas poderia ser igualmente descrita como obra de arte. Eu poderia ter contatado um artista para trazer seu trabalho participativo para a galeria, como Palle Nielsen ou Os Vizinhos, de Pawel Althamer, exibido no The New Museum, em Nova York, neste ano, ou até mesmo pedido a um dos artistas envolvidos no AP2. Entretanto, eu queria que a instituição fosse inerente à participação e não uma anfitriã temporária.

Ainda veremos se este trabalho questionou realmente as estruturas de poder institucionais. Ele certamente desafiou as estruturas de poder, e os visitantes encontraram formas de subverter a experiência da galeria. O AP2 esteve sempre em curso. Ficou um passo à frente da definição e, devido ao grande número de visitantes, foi mantido “em atividade” até o fechamento das portas.

BH

Ao manter um jogo ou atividade em andamento, a exposição correspondeu à pesquisa sobre participação em jogos conduzida na criação do Scotch Hoppers, jogos finitos e infinitos.13 Ao observar as atividades do AP2, estava interessada em ver como a obra de arte provocava reações e diálogo, se havia a intenção de deixar uma marca no espaço da galeria, de fazer uma declaração.

As possibilidades infinitas trouxeram desafios artísticos ao se investigar formas de criar um movimento vivo e uma resposta musical à obra de arte. De certo modo, a densidade e a total diversidade do trabalho formaram uma barreira ao engajamento ou à definição de um senso de propósito para qualquer resposta, sendo que a multiplicidade de obras criava tal sensação de impossibilidade, uma questão de fracasso artístico, mostrando que as contribuições espontâneas de alguma forma tiveram mais força do que nossas intervenções posteriores.

tsB

Além da densidade impressionante dos trabalhos no espaço que Brian descreve, senti que havia quase uma dissonância de intenção entre o que geralmente investigo no meu trabalho e o que acontecia na galeria. Também percebi que o que estava surgindo não necessitava realmente da minha intervenção – que os termos do envolvimento haviam sido estabelecidos e o trabalho precisava de tempo para se desenvolver. Fiquei pensando se minha “contribuição” artística seria, predominantemente, uma inserção do meu próprio ego ou intelecto num processo que já havia se iniciado.14

KB

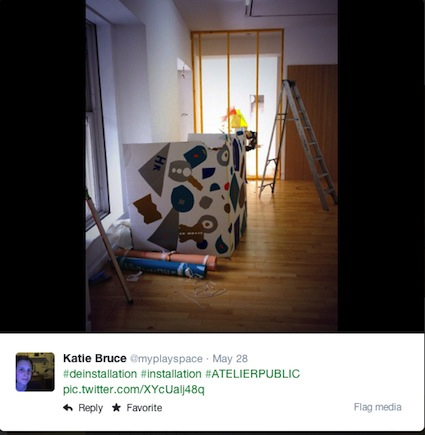

Mesmo no último dia e na desinstalação pública, as pessoas continuaram criando como se nós, o pessoal da instituição, estivesse desconstruindo.

Ateliê Público nº 2. Fotos da desinstalação, cortesia e © Glasgow Museums

O processo de desinstalação não foi planejado, e é interessante considerar aqui a pergunta colocada anteriormente sobre a distância entre a proposta da exposição e a realidade na prática. No AP2, eu havia planejado o processo de desinstalação como um tipo de ritual, no qual eu atuaria como testemunha, validando o trabalho conforme ele fosse destruído. Mas por uma série de motivos, a desinstalação do AP2 foi antecipada em duas semanas. Com isso, não foi possível fazer um processo lento de documentação e desinstalação de cada obra.15 Para mim, esta foi uma parte importante do investimento curatorial e institucional no resultado da exposição. A distância entre meu entendimento do AP2 como obra, sua natureza aberta e as prioridades da instituição que ele questionava, tudo isso se tornou intensamente visível durante a desinstalação.

Ateliê Público nº 2. Fotos da desinstalação, cortesia e © Glasgow Museums

Voltando à indagação anterior de tsB, talvez seja necessário redefinir a noção de estética.

Não tenho certeza se a maioria dos visitantes veria o AP2 como metodologia ou como uma forma de questionamento complexo da ética que envolve a participação numa galeria ou museu. Eles vieram, viram, fizeram – ignoraram o que não queriam ver e deram sua própria contribuição, muitas vezes isoladamente em relação a toda a exposição.16 Para alguns visitantes, o projeto fazia recordar experiências anteriores; para outros, era uma área de recreação para as crianças, e para outros ainda, um lugar fascinante para ver política em confronto com letras de músicas ou para encontrar prosa motivacional e obras divertidas. Registrar tudo isso teria demandado uma equipe mais numerosa e transformado a exposição em outra coisa.

tsB

A descrição de Katie do processo de desinstalação e dos visitantes criando “isoladamente” me faz lembrar que esse método de trabalho não admite um entendimento completo do todo. Não há possibilidade de o curador extrair a essência ou de qualquer pessoa compreender o trabalho em sua totalidade.

Pode ser interessante considerar o que Paul O’Neill chamou de “abordagem duradoura” da prática criativa.17 O’Neill descreve projetos artísticos complexos com agendas prolongadas, em que nenhum participante (inclusive o curador ou artista principal) se envolve em todos os aspectos da obra de arte, em que ninguém tem uma noção coesa do todo. A narrativa ou história da obra é, portanto, dispersada por diversos participantes, cada um com experiências específicas e parciais.

BH

Depois de ouvir Sarah Schultz falar sobre Campo Aberto no Walker Art Center, sinto que existe uma metodologia na intenção de criar novo potencial artístico dentro do contexto de uma galeria.18 Campo Aberto é uma obra participativa de grande porte, que reestrutura a noção de potencial e possibilidades para o público. Existe uma subversão das regras aceitas, do “não tocar”, de uma galeria. Isso é suficiente ou pode ser rigoroso o suficiente num discurso artístico? Como essa metodologia engaja a prática artística no sentido de responder a um convite aberto que envolve o público, que requer verdadeira sensibilidade e respeito pelo trabalho? Esse processo por si só demanda tanto rigor como clareza de propósito.

tsB

Mesmo considerando esses modelos, acho que existe espaço para pensar se precisaríamos de uma estética diferente de participação, colaboração e cocuradoria. Sob vários aspectos, busco uma linguagem que possa sintetizar melhor essas indagações artísticas mais sutis que existem entre os papéis e/ou disciplinas.

KB

Para mim como curadora, existe um número infinito de questões, de linhas a serem seguidas, de alegrias a serem encontradas e de decisões difíceis a serem tomadas em relação a esta exposição. Tive conversas com novos visitantes que abriram questionamentos sobre o papel da instituição. Também perdi milhares de conversas no espaço e soube de outras entreouvidas, uma observação deixada no livro de comentários ou pensamentos postados nas mídias sociais. Esse processo experimental pode ser definido tanto pelas ausências como pelo que foi registrado. Contudo, o AP2 proporcionou, sim, um espaço coletivo, onde a natureza do convite feito significava que as pessoas responderiam, entrariam e encontrariam o trabalho de formas diferentes, dependendo de sua motivação para estarem ali.

_

1 Um arquivo de eventos, pensamentos e reflexões está no blog do Ateliê Público nº 2.

2 Para mais informações sobre a GoMA

3 Ao iniciarmos ou representarmos o Ateliê Público pela segunda vez na mesma instituição, mas numa galeria diferente, houve muitas considerações a fazer. Impossibilitada de se comprometer com essa releitura do Ateliê Público, Rachel Mimiec autorizou Katie Bruce a seguir em frente sozinha. Seu interesse era convidar artistas que pudessem desenvolver ainda mais as conversas complexas sobre democracia e participação já iniciadas. Elas se relacionavam com algumas das ideias mais profundas sobre como um espaço público dentro de um prédio público poderia funcionar eticamente e de que forma regras e permissões definem limites e sistemas de valores. A conversa com artistas e a instituição abordou também a investigação da distância entre a proposta conceitual da exposição – e a materialização dessas ideias na prática – e o relacionamento entre instituição, curadora, artista e público. Estas considerações estão na seguinte publicação do blog.

4 Brian Hartley trabalha com as disciplinas de arte visual, design e arte performática, refletindo um interesse contínuo na relação entre arte visual, fotografia, teatro e performance. Esse trabalho toma diversas formas, desde cenografia até apresentação/performance e documentação, tanto no palco como fora dele.

5 t s Beall recebeu uma bolsa de doutorado colaborativo para trabalhar com o Riverside Museum of Transport and Travel, baseado no Departamento de Estudos de Teatro da Universidade de Glasgow. Sua pesquisa ancorada na prática investiga o uso de eventos criativos e práticas contemporâneas de performance para desenvolver e mapear novas estratégias de envolver os visitantes em museus e instituições históricas. Para o AP2, seu trabalho consistiu de uma inserção sutil das vozes dos funcionários dos museus no espaço da galeria.

6 Scotch Hoppers (Saltadores Escoceses) é uma instalação de artes visuais cujo objetivo é transformar a estética e atmosfera de uma rua, inspirada nas brincadeiras de rua infantis de todo o mundo, que podem ser brincadas por pessoas de qualquer idade e aptidão. O projeto integra apresentações de dança profissionais que abordam os temas de jogos e brincadeiras, apresentando dança contemporânea, parkour, ginástica e música, além de um programa de oficinas interativas. O Scotch Hoppers foi apresentado em Merchant City, em Glasgow, como parte dos Jogos da Comunidade Britânica (Commonwealth Games), do Festival de Merchant City e do Festival Surge de 2014. Inicialmente, foi encomendado pela Unique Events em 2012, desenvolvido com os desenvolvedores de jogos de Londres Hide & Seek e apresentado em Edimburgo no Hogmanay 2012. Depois, foi se desenvolvendo com apresentações no Festival de Merchant City de Glasgow e no South Bank de Londres. O Scotch Hoppers é concebido e dirigido por Brian Hartley, do stillmotion, em colaboração com uma equipe criativa de desenvolvedores de jogos, designers de áreas de recreação e criadores do teatro.

7 O Ateliê Público nº 2 fez parte do programa da exposição, e a designação de artistas associados conferiu uma validação da mostra. Essa validação por meio do envolvimento de artistas possibilitou sua inclusão no programa da Glasgow International 2014.

8 Com isso, ts Beall quer fazer uma distinção entre as bases teóricas do AP2 e a aplicação dessas ideias na prática. Mais precisamente, está interessada em mapear a distância ou dissonância entre a visão/inspiração de Katie Bruce, seus primeiros questionamentos e conversas com os artistas convidados e funcionários do museu, a implementação do sistema que foi iniciado e, por fim, os resultados da “obra” como um todo.

9 Ver o ensaio de Emma Balkind e Anthony Schrag nesta publicação

10 Os assistentes de galeria participaram da redação e aprovação das orientações da primeira edição do Ateliê Público em 2011. Elas foram editadas para o AP2 em 2014 por Katie Bruce.

11 Wendy Russell, palestrante do Play Summit, Collective Gallery, Edimburgo, 14 de abril de 2014.

12 Lars Bang Larsen ed. Palle Nielsen: The Model: A Model for a Qualitative Society, 1968. Barcelona: Museu D’Art Contemporani de Barcelona, 2010

13 Carse, James P. Finite and Infinite Games. New York: Ballantine Books (1987) ISBN 0-345-34184-8.

14 Para sua contribuição, t s Beall decidiu inserir, de maneira muito sutil, as vozes e desejos de criação de dez funcionários dos Glasgow Museums. Ela entrevistou funcionários de diversas funções, perguntando sobre seus desejos de criação para a GoMA, para os Glasgow Museums e para os museus em geral. Essas vozes geralmente são suprimidas na curadoria dos museus contemporâneos e, nesse sentido, os funcionários podem ser considerados um público sub-representado dentro dos museus.

15 Esse processo lento de reconhecimento, documentação e desinstalação foi usado no AP1.

16 Como o espaço da exposição tinha formato de U, não era possível vê-lo em sua totalidade, como um todo contínuo.

17 Paul O’Neill and Claire Doherty eds. Locating the Producers, Durational Approaches to Public Art. Amsterdam: Valiz, 2011

18 Wide Open Public, a Velocity Talk at The Lighthouse, Glasgow, 17 de abril de 2014.