Discussão para o evento Criar Destruição como parte do Ateliê Público nº 2. Foto: Stuart Armitt

A negociação não acabou: a instituição como artista

(O público só foi artista por três meses)

Uma conversa entre Emma Balkind e Anthony Schrag

A pesquisa atual do artista Anthony Schrag explora o relacionamento entre o artista, a instituição e o público em espaços participativos, investigando especialmente como as instituições organizam/orientam/apoiam projetos participativos. Sua contribuição para o Ateliê Público nº 2 – estúdio experimental inserido no contexto de um museu de arte – explorou a maneira como a instituição estruturou a experiência criativa e participativa. Desde sua divulgação e convite público – “Um espaço para observar, pensar, explorar e fazer… [em que] todos são convidados a entrar, a criar obras de arte que farão parte da instalação” –, parecia enfatizar os aspectos absolutamente produtivos e “agradáveis” da expressão.1

A pesquisa da doutoranda Emma Balkind aborda a noção do commons (no inglês, the commons são recursos compartilhados que podem ser da terra [esgotáveis] ou imateriais [gerativos]).2 Este commons ou bem comum tem sido, tanto física como simbolicamente, um conceito difundido entre os curadores nos últimos anos. O bem comum é entendido como a maneira como nos organizamos em torno de um recurso compartilhado. Em alguns casos, o próprio recurso é chamado de bem comum, mas é o relacionamento por meio do qual ele existe o fator importante que o define como algo disponível para todos. A ideia de criar um espaço comum – um commons – dentro de uma instituição pública é algo como encaixar um pino quadrado num furo redondo. As arestas têm de ser aparadas para que dê certo, logo, é preciso aceitar desde o início que os conceitos não se encaixam facilmente.

Assim como o público, fomos convidados a participar da exposição da forma que escolhêssemos. A organização da exposição foi diferente de qualquer outra mostra de que nós dois já havíamos participado. Muitas pessoas foram consultadas para opinarem sobre como o espaço funcionaria, como convidaríamos o público e que eventos aconteceriam. O espaço da exposição foi oferecido vazio ao público, na noite da inauguração, exceto por um pouco de adesivo vinílico e alguns trabalhos de vídeo e cartazes da Modern Edinburgh Film School (Escola Moderna de Filmes de Edimburgo).3

Image 1: Obra em vinil (autor desconhecido) como parte do Ateliê Público nº 2. Foto: Emma Balkind

Image 2: Jovem artista defende sua obra no evento Criar Destruição. Foto: Stuart Armitt

Como instituição municipal administrada pela prefeitura e entidade financiada com recursos públicos, que executa políticas públicas, a Gallery of Modern Art (GoMA) de Glasgow tem, por lei, de oferecer projetos de arte inclusivos e respeitosos, que não excluam ou ofendam nenhum de seus diferentes cidadãos.4 Anthony queria testar até que ponto essa “estética de Estado” poderia ser questionada e, assim, propôs uma intervenção no contexto do Ateliê Público nº 2 com um trabalho intitulado Criar destruição, cujo objetivo era questionar o gesto “agradável” de fazer arte convidando as pessoas a entrarem na galeria para “destruir” obras de arte ao invés de criá-las. Anthony esperava que o convite específico para “destruir” ao invés de “criar” funcionasse como uma provocação que pudesse levantar questões relativas a como a instituição estava valorizando certas formas de expressão (a criação) e não sua força igual e oposta (a destruição), bem como falar sobre os sistemas de valor atuantes que elogiavam uma forma de expressão, desaprovavam outras e, com isso, problematizavam o próprio conceito de obras de arte participativas (ou seja, obras desenvolvidas colaborativamente e coletivamente).

Decidimos conversar sobre nossa experiência com a exposição, enfatizando nosso interesse específico pelos conceitos de ética e bem comum no contexto da mostra.

Como na experiência do Ateliê Público nº 2, entraremos numa conversa que já está acontecendo…

O estúdio público: quem era o artista?

A: …e mesmo quando você entra, o espaço de criar ou de fazer está em outra parte.

Mas não acho que tenha sido um estúdio público em nenhum momento.

E: Acho que foi na primeira versão, porque falamos bastante sobre como acabou sendo diferente desta vez. Perguntei a ela [Katie Bruce, curadora/produtora do Ateliê Público nº 2] se achava que teria sido diferente (esteticamente) se não tivesse convidado artistas. Primeiro, ela disse que não, mas depois disse… exceto pelas obras dos artistas que estavam no espaço.

Perguntei: o que aconteceria se você fizesse uma terceira edição da mostra e não convidasse nenhum artista? O que seria diferente e o que seria enfatizado que nós não enfatizamos? Porque minha impressão é que nós só fizemos falar, uma vez que estávamos sempre tentando lidar com o que já havia acontecido (havia acabado de acontecer). Havia uma programação de eventos e ninguém conseguia estar presente em todos eles ou em todas as coisas que aconteceriam dentro da programação, por isso, estávamos sempre tentando lidar com o que já havia acontecido. Ao passo que se fosse um estúdio, você chegaria e, idealmente, nada teria acontecido desde a última vez que você estivera no espaço.

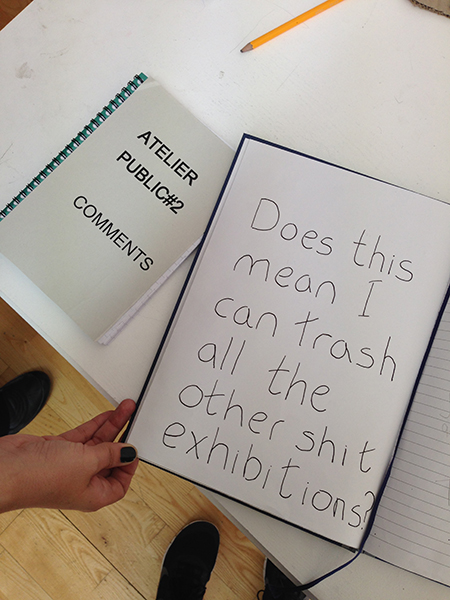

Image 1: Página do Livro de Comentários do Ateliê Público nº 2. Foto: Emma Balkind

Image 2: Obras em vinil (autor desconhecido) como parte do Ateliê Público nº 2. Foto: Emma Balkind

A: Tem algo a ver também com a sensação de falta de controle? Tudo estava constantemente acabado de alguma forma. Alguém já havia acabado uma obra. Alguém já havia entrado e feito algo e você chegava e pensava: “Tudo bem, eu poderia mudar uma obra, mas ela já está acabada”.

Ateliê Público nº 2 depois do evento Criar Destruição. Foto: Stuart Armitt

E: O que senti, acho eu, é que o público estava claramente à vontade com o fato de mexer nas obras dos outros, de mudá-las, e quando você fez o evento de destruição, de arrancá-las das paredes. Por outro lado, acho que ninguém que foi realmente convidado para ser artista do projeto sentiu que era certo fazer aquilo. Não houve de fato espaço para fazer isso, porque acho que a expectativa de que o espaço fosse igual a qualquer outro que normalmente usaríamos sempre esteve sobreposta à situação. Como não era esse o caso, não tínhamos vontade de jogar fora o trabalho dos outros, porque se estivéssemos em qualquer outra situação com o trabalho de outra pessoa, não iríamos simplesmente removê-lo ou trocá-lo de lugar ou coisa parecida. A única pessoa que fez alguma coisa com trabalhos dos outros foi o Alex, e ele acabou copiando obras e depois levando-as para outro lugar (fora do espaço principal). Não acho que tenhamos questionado o que estava acontecendo ali.5

A: Não acho que questionamos. E mesmo as pessoas que realmente “destruíram arte”, também não foi colocado nenhum valor naquilo.

E: Não, porque se estava simplesmente agindo como qualquer outra pessoa do público faria naquela situação. Me senti tão mal com isso que não fiz nada. Claro, houve aquele grupo que veio para salvar coisas. Mas você acha que teria sido diferente se não houvesse artistas?

A: Acho que nada teria acontecido em termos de tentativa de questionar o espaço, mas nada do que fizemos questionou aquele espaço. Então, de certa forma, penso que não, teria sido exatamente igual. Houve todos aqueles esforços para mudar, para pensar sobre aquilo, para negociar de modo diferente, mas, em última instância, todos fracassaram.

Será que o fracasso diz algo sobre o poder da exposição ou a dinâmica dos artistas? Não sei. Se ainda estamos falando sobre isso e ainda é interessante, então obviamente há algo que ainda reverbera e ainda é interessante de se discutir. Ou seja, de certa forma, a exposição ou a proposição foi demais para os artistas lidarem. Talvez não demais, mas apagou bastante os artistas. Acho isso bem estimulante. Estou pensando na ideia da eliminação dos artistas.

E: Só acho que é uma posição estranha de se estar. Acho que existe muita ansiedade, pelo menos no mundo acadêmico, e talvez nos museus e na criação de exposições, quanto às coisas terem de ser visuais – e visíveis. Penso que permitimos que o público fosse o elemento visual e visível da mostra e não nos permitimos fazer parte daquilo na nossa insistência de apenas continuar debatendo o tempo todo.

A: Porque eles foram ativos e nós fomos bem passivos. O público criou coisas; eles agiram o tempo todo e executaram ativamente o processo de criação. Enquanto nós não fizemos nada! (risos) Mas isso é interessante, porque talvez esta seja a crítica. Como artistas, se nosso papel é ser críticos, é aí que reside o nosso “poder”, é realmente não agir.

E: Sinto que nosso fundamento ético quanto a isso mudou de “é certo oferecer às pessoas um espaço público e deixar que elas façam nele o que quiserem?” para “é certo não termos feito nada e só falado sobre o que estava acontecendo… em vez de fazer alguma coisa?” (risos)

A: Sim, tem razão, é uma mudança total, porque, de certa forma, nós – digo “nós” os artistas – nos recusamos a fazer parte do público. Não que fizéssemos, mas, de certa forma, estávamos dizendo: “Tudo bem, vamos transformar vocês, o público, em artistas ativos”, mas negamos ser iguais a eles.

E: Sim, negamos totalmente! Mas acho que a instituição estabelece isso e se falarmos sobre o conceito tradicional de commons ou público, essa ruptura é evidente de qualquer forma. Um bem comum não é realmente para todos: ele é oferecido como algo contido. Nesse sentido, talvez fosse um commons e nós simplesmente estávamos fora do alcance de seus benefícios. Imagino que talvez parte da questão seja: “Por que os artistas iriam querer ser iguais ao público… nessa situação?”

A: (risos) Não seria porque… isso nos leva de volta à noção de que os artistas são especiais.

E: É exatamente por isso que ninguém queria fazer nada! Dizíamos: “Ah, a estética está ruim” ou “Ah, está muito cheio ou barulhento”. Acho que só estávamos sendo pretensiosos porque estamos acostumados a uma circunstância específica…

A: Estamos acostumados a ser tratados como especiais.

E: …e não podíamos controlar a circunstância, por isso tivemos que fazer exatamente o que sabíamos fazer, que era conversar entre nós!

A: Isso e negar que o que o público estava fazendo era realmente válido. Que é o que fazemos o tempo todo de qualquer maneira. É só que, desta vez, o público estava fazendo arte, então dissemos: “Bom, nós não vamos fazer arte!”

E: Acho que foi isso que aconteceu! Não sei se foi necessariamente um fracasso da nossa parte; é só uma situação muito estranha de se estar.

Ateliê Público nº 2 depois do evento Criar Destruição. Foto: Stuart Armitt

A: O que isso diz sobre os artistas? Imagine se Katie tivesse escolhido artistas que não fossem como nós e [eles] decidissem que iam pintar e ser totalmente igualitários, iguais às pessoas. Teria sido diferente? Se os artistas dissessem, sinceramente: “Sou igual ao público e o público é igual a mim”.

E: Acho que é possível, mas penso que acabaria resultando num pastiche daquilo que já estava lá. Acho que existia, provavelmente, a ansiedade de ser confundido com o público e confundido com aquele anonimato.

A: Você acha que o público estava com medo de ser confundido com artistas?

E: Não! O público estava adorando. Eles acharam incrível, porque estavam tendo uma oportunidade que normalmente não teriam. Acho que o problema com os artistas é que eles querem tirar proveito de tudo que fazem (risos), então, se você é colocado numa droga de situação…

A: É assim com todo mundo, todos querem tirar proveito.

E: Mas acho que não foi um bom negócio para os artistas, essa situação.

A: É interessante porque o arranjo foi proposto pela instituição, para a arte.

E: Fomos convidados de forma muito diferente que o público. O público recebeu um folheto e nós recebemos e-mails e uma promessa de pagamento.

A: Você acha que o público sabia que existiam artistas realizando projetos sobre o trabalho?

E: Hum… Não faço ideia! O programa do Festival Glasgow International (GI) de 2014 tinha os nomes, mas podia-se deduzir qualquer coisa. A pessoa poderia pensar que eles (os artistas) criaram o projeto ou que estavam por trás da ideia.6

A: E acho que a maioria das pessoas que foi ao espaço não leu o programa do GI.

E: Não, acho que o público que costuma ver arte não era o público que iria ver aquele projeto. Tenho amigos que se interessam por música e que vão com certa regularidade à GoMA, mas eles não são artistas e gostaram muito da mostra, tiraram muitas fotos. Acho que teve a ver com o espaço mesmo, as pessoas gostaram daquilo; elas não foram pela arte. Talvez algumas pessoas tenham ido para criar o que consideravam arte, mas estavam num plano diferente dos artistas naquela circunstância.

A: Acho que nós, neste momento, ao escrevermos sobre o projeto estamos, de alguma forma, reclamando para nós sua propriedade ou estamos tentando nos inserir nele escrevendo. Estamos garantindo nossa ingerência.

E: Sinto que estou tentando compreender o que aconteceu, dizer para mim mesma que terminei o projeto, que está acabado.

A: Então, esta é a sua conclusão da experiência do Ateliê Público. Posso perguntar como precisa ser a conclusão? Precisa ter a ver com determinar o que o projeto faz?

E: Acho que preciso apenas retribuir à GoMA para que eu possa parar de me sentir mal por ter simplesmente aparecido todos os dias e dito: “Não consigo entender o que está acontecendo aqui”.

A: Isso não é suficiente? Quer dizer, você contribuiu.

E: Provavelmente é, mas não estou acostumada a aceitar essa situação.

A: Ainda acho que tem a ver com a própria negociação da exposição.

E: Mas você acha que foi uma exposição?

A: Acho, porque fez o que exposições fazem. Tinha todos os critérios de uma exposição. Era um espaço público, num cubo branco, aconteceu arte dentro dele e agora, acabou. Foi a proposta de uma ideia, uma proposta bem coesa.

E: Você acha que é problemático a instituição estabelecer situações como aquela uma vez que os artistas acham impossível produzir no sentido tradicional nessas situações?

A: Não, acho que é a melhor coisa.

E: Você acha que eles devem fazer isso sempre?

A: Não sempre, mas acho que se uma instituição pensa, o mínimo que seja, sobre o que a arte pode ser no futuro, então acho que ela tem que desafiar o artista de vez em quando. Se isso significa realmente apagar o artista, ela estará fazendo o artista se esforçar mais, porque se a instituição existisse meramente para servir o artista, não acho que funcionaria.

E: Acho que para Katie, dava a impressão que ela estava muito ressentida de ter apagado o artista dessa forma, principalmente com relação à Modern Edinburgh Film School. Mas, ao mesmo tempo, acho que ela gosta muito do projeto e o faria novamente com prazer.

A: Mas acho que é justo.

E: O que é interessante, isso de ela não prever essa tensão antes do projeto começar, porque eles não tiveram o mesmo resultado da última vez no ambiente em que foi feito.

A: Sim, é interessante ela ficar ressentida de apagar o artista, mas não necessariamente (embora ela esteja) o trabalho do público.

E: Ah, sim, ficou. Só que, eu acho, o público não falava com ela sobre isso. Se o público tivesse aparecido na sua sala todas as manhãs chorando…

A: Acho que isso diz um pouco sobre o aspecto de Análise Interpretativa de Políticas da instituição. O público só foi artista por três meses (ou o tempo que durou a exposição), mas deixou de ser assim que a exposição foi desmontada.

E: Podemos dar este nome, “O público só foi artista por três meses”?

A: Claro! É, porque depois eles deixaram de ser e a instituição disse: “Não, não, não, vocês não são mais artistas! Podem voltar a ser humanos”. Gosto dessas coisas problemáticas, que dizem algo que, na verdade, não é agradável.

Participantes do evento Criar Destruição como parte do Ateliê Público nº 2. Foto: Stuart Armitt

E: Eu disse à Katie que achei produtivo termos conversado tanto; também foi fútil por não envolver o público em absoluto. Quer dizer, a única pessoa que veio para a mesa redonda e que não era “dos nossos” foi uma pessoa que conhecia a Tara. Então, obviamente, isso contribuiu para o que Katie sente sobre a mostra, mas qual a consequência, além disso?

A: Para o público? Ou para qualquer outra pessoa?

E: Isso, de modo geral. Foi uma situação muito incomum de se estar e também disse a ela que senti que foi estranho. No último verão, fui convidada para uma residência em Raasay, éramos 18 artistas. Chegamos lá, não nos deram qualquer estúdio ou espaço privado, ficamos em alojamentos. Comíamos juntos, passávamos cada minuto do dia juntos e todos os dias eram cheios de atividade. Daí, tivemos que ir embora para casa e sugerir algo, que foi então dado ao público numa exposição ou de qualquer maneira que quiséssemos de mediar as coisas.

Então, disse que sentia que essas experiências foram extraordinariamente semelhantes, que não havia espaço para contemplação ou produção fora da nossa própria casa e da nossa experiência normal do dia-a-dia após o fato. Não foi planejado dessa forma e fiquei pensando se é uma forma que os curadores continuarão a utilizar ou se simplesmente aconteceu assim.

A: Existe um pressuposto de como os artistas trabalham: “Ah, sim, vocês criam coisas, simplesmente acontece!” Não há um entendimento do lado prático de como aquilo acontece.

E: É, então não se cuida do que é necessário naquela situação. Ou pelo menos o artista vai ter que compreender sozinho, o que reverbera a forma como hoje todos precisam ser profissionais autônomos e trabalhar em todos os aspectos do que fazem sozinhos. Se uma instituição encomenda uma situação como essa…

A: Então passa a ser sobre institucionalizar o artista, se você diz: “Isto é o que um artista faz, nós vamos lhe dar isto, isto é o que um artista precisa”. E então: aqui está um estúdio fantástico; aqui estão os recursos, “mas eu não faço arte, logo este estúdio é inútil para mim!”

E: Este era um ponto: Katie estava disponível praticamente o tempo todo, para tudo!

A: É, mas ela é a artista principal. Isso é algo que seria interessante de discutir, a instituição como artista. Nós éramos artistas secundários com relação a ela de certa forma.

E: Sim, estou entendendo. Então você acha que o que ela fez não foi curadoria naquela situação?

A: Não sei, porque talvez ela não seja a artista, talvez seja a curadora… Não, eu diria que ela é a artista porque, sabe, toda aquela ideia do artista e da arte serem um questionamento, de propor questionamentos difíceis.

Em O inconsciente estético, Jacques Rancière descreve Édipo e Hamlet como o “bobo” clássico, que “sabe e não sabe”, que “age e não age”. E ele continua, sugerindo que o universo da estética, portanto, é um “pensamento que não pensa”, onde existe um “logos no páthos” e um “páthos no logos”.7 Nesse sentido, o Ateliê Público nº 2 formou um Universo Estético ideal, pois não se completou, mas continuou solto em suas pluralidades… De certa fora, é o que Katie estava fazendo com a exposição, problematizando o que a “arte pública” é e não é.

E: Sim, embora ela não tenha feito isso visivelmente.

A: Não. E, se for este o caso, se ela foi artista e não curadora, isso o torna mais problemático, porque nos tornamos simplesmente materiais para sua obra de arte?

E: Aah! Seríamos equiparados ao adesivo plástico preto?

A: Se aquele foi o trabalho de Katie ou a obra de arte da instituição, os artistas passaram a ser simplesmente outro mecanismo para produzir para eles. Não tínhamos qualquer ingerência, nem sobre nós mesmos. Se for este o caso, então talvez seja por isso que foi tão problemático.

E: Acho que eu veria de forma menos incisiva. Houve um pouco disso, concordo, sem dúvida, mas acho que foi apenas um desenvolvimento genuíno de um projeto anterior e não houve muita consideração sobre como ele poderia sair diferente, estando num espaço novo e não envolvendo a artista Rachel Mimiec, que assessorou Katie no primeiro evento. Talvez você esteja certo, talvez na ausência de Rachel, Katie se tornou, sim, a artista.

A: Talvez seja a instituição como artista e não a própria Katie, porque a instituição é que fazia o gesto, a provocação, os espaços. Eles se instituíram por intermédio de Katie; mas era ela que fazia acontecer.

E: Certo, eu estaria mais inclinada a concordar com isso.

A: É algo interessante de se pensar, como a instituição pode ser artista? Não quero pensar nisso, é complicado demais!

E: Bom, foi muito institucional, a forma como se tornou. A forma como o trabalho foi delegado a outras pessoas repetidamente. Por isso, seria uma coisa bem convincente de se dizer.

A: Talvez eu comece por aí. Provavelmente ainda vou querer pensar sobre as abordagens institucionais.

_

1 O primeiro Ateliê Público foi concebido em 2011 como um pequeno espaço dentro da Gallery of Modern Art (GoMA) de Glasgow. Nele, o público e um grupo de artistas, criadores e pensadores selecionados foram convidados a orientar e dar forma a uma instalação criada pelos visitantes ao longo de dez semanas. A reação à exposição foi tão positiva que surgiu o interesse de continuar o processo de experimentação já iniciado. Esta segunda experiência de curadoria em público com artistas recebeu o nome de Ateliê Público nº 2

2 Nuno Sacremento. “O Makers’ Meal e a produção do novo common”. Revista Mesa, nº 1, Fevereiro, 2014.

3 Modern Edinburgh Film School, título do projeto contínuo do artista Alex Hetherington, foi um das primeiras obras apresentadas no Ateliê Público nº 2. Ver o ensaio de Alex nesta publicação e para mais informações

4 Para mais informações sobre a GoMA

5 Counterscript (Contrarroteiro) Alexander Stevenson 31 de abril a 27 de maio 2014.

6 O Ateliê Público nº 2 fez parte do programa Across the City (Pela Cidade) do Glasgow International – festival bienal de arte contemporânea.

7 Jacques Rancière. O inconsciente estético. São Paulo: Ed. 34, 2009, p. 26.