Atenção às redes de si

Gabi Bandeira

Ser artista em um mundo que atravessa vários colapsos, como o sentido na esfera ambiental, me tenciona repensar o meu lugar no mundo e como essa realidade influencia a minha contribuição ética e estética.

De forma que vale conferir a minha localização de fala. Sou filha de pescador, nascida e criada em uma região urbana pesqueira, em São Gonçalo, que sofre com os legados da industrialização, em um município às margens da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

Como agente do sensível, uma das perguntas que me rege é: Como fabricar ideias que nos façam agir?

Visto que compartilharei o processo de desenvolvimento do curta “Entornos: Vozes de Gradim”, um dos trabalhos que viriam a mudar todo meu olhar e possibilidades para novos futuros e horizontes de experimentação, tendo como convenções o agenciamento

[…] ‘prática’ significa que consideremos a realidade, o pensamento, o conhecimento (e também a ação) enquanto eles ainda estão se produzindo.

David Lapoujade1

Espelhamentos: Rua

Sábado, 11 de Abril do ano de 2015

São Gonçalo, reflexos entre entre o eu o outro…

Eu me encontrava cursando a graduação em Artes, pela Universidade Federal Fluminense e, junto com colegas da disciplina Oficina de Documentário I, decidimos realizar um curta metragem, que posteriormente nomeamos de Entornos: Vozes de Gradim. Sobre a vida e existência de pescadores artesanais na Baía de Guanabara, homens que sofrem com o estrangulamento de sua profissão, por parte da forte poluição e ameaçados pela industrialização, como grandes companhias petrolíferas e estaleiros clandestinos.

Além disso, tínhamos como foco a Colônia Zona 8 (são 32 zonas ao redor da Baía de Guanabara2), localizada no bairro Gradim, no município de São Gonçalo. Colônia em que fui criada e onde meu pai, também pescador artesanal, trabalha.

O encontro estava marcado para acontecer ao alvorecer, às 5 da manhã. Em uma operação de ampla ajuda, conseguimos juntar os equipamentos que tínhamos e os veículos que nos locomoveram até o cais do Porto do Gradim, em meio à Favela do Gato, comunidade que se criou no entorno.

Descemos a rodovia BR 101, atravessamos por debaixo de um viaduto, e logo viramos à direita em uma rua de terra. Era barro vermelho, o cheiro de terra molhada naquele início de manhã era forte, havia chovido na noite anterior, mas o céu começava a se abrir, as previsões meteorológicas afirmavam: faria sol.

Saímos dos carros, nos reunimos com o chefe da associação, Paulo “da Balança”, e, junto com meu pai, Jorge “Pirulito”, eles, os cicerones, foram logo nos apresentando o lugar e nos dando permissão, pois aquele era um campo sagrado para eles, o sagrado do dia a dia. Onde os homens do mar atracavam seus CAÍCOS.

CAÍCOS: tábuas de salvação, utilizadas para moverem-se na imensidão e para atravessarem o visgo. Sua anatomia era feita para cortar o fluído e ditar o norte, encontrando um equilíbrio. Às vezes é morada das armadilhas, em outras, são os motores que geram energia para as muitas outras vidas invisíveis.

Nos dividimos…

Meu corpo é atravessado por uma avalanche de sentidos, linhas e formas, cheiros e gestos… até que o som dos carros da BR 101 me assinala que aquele não era um mundo que conhecíamos, mas sim uma cavidade no espaço, lugar onde o tempo parecia correr mais lento e anacrônico. O desejo de controle era latente, mas naquele instante sabia que minha atenção deveria também ser processo.3 Pois quando se controla não há escuta. A atenção iria se atualizar na conexão.

Corpo e mente tentando ainda aterrissar no lugar. Volta…

No cais funcionava um mercado de peixe local, eram caixas e caixas sendo retiradas dos caícos, lotadas de pescados variados, trazendo a surpresa de uma baía que era desconhecida por muitos, um lugar que ainda gerava vidas e exalava fertilidade. Acompanhávamos todo o processo e tentávamos capturar em sentido amplo, as informações que não víamos, mas que sentíamos, a desconfiança nos olhos, para ver com o corpo. Aquele mundo era movimento, vinculação e deslocamento, em um laboratório do fazer, inventamos o processo que se fazia experiência.

Nossas decisões também influenciavam as direções de olhares alheios às câmeras que eram as protagonistas desses olhares. Nossos movimentos para as capturas também eram sentidos, estávamos sendo mudados por aquela vivência na mesma medida em que ela interrompia o fluxo do lugar e gerava mudanças que começavam com algumas questões: “Tirou foto de mim?”, “Porque eu?”, “Isso é um trabalho de faculdade?”, “Vocês são de onde?”, “Posso ver sua foto?” . Alí o início de vínculo e ambiente próprio para conversas foi criado. Nos fazendo nos questionar também sobre: “Qual o sentido dos vínculos?”, “O que éramos enquanto pesquisadores?”. Éramos um monte de vetores, um agenciamento coletivo.

Peixes… “Tainhas”, serviam para um bom churrasco na grelha, por ser muito rançosa, como dizemos no local. Sendo gordurosa, não servia para ser frita. Já os “Carapicus”, “Peixes Espadas”, “Pargos”, “Anchovas” , “Robalos”, “Pescadinhas”, “Pampos”, “Chereretes”, “Cocorocas”, “Mama Reis”, “Corvinas”, “Palombetas”, “Trilhas”, “Peixes Porcos”, “Bagres”, entre tantos outros, podiam ser assados, fritos, cozidos ou grelhados. Nesse momento, começamos a ouvir as histórias sobre as pescas e as receitas para os pescados, em uma escola de cozinha ao ar livre, onde pudemos ver a diferença entre escamas, tamanhos e cores. Já os gostos e os pratos, eram imaginários, mas se faziam presentes e se materializavam com as riquezas de detalhes contidos nas vozes dos pescadores.

Além disso, observamos as várias existências que coexistiam naquele lugar: atravessadores (compradores de profissão e negociantes), maqueiros (munidos de um tipo de carrinho retiravam os pescados dos barcos, para serem pesados), limpadores de peixe, pescadores, o próprio chefe da associação, que era o responsável por pesar as caixas e organizar os preços do dia e os compradores locais.

Sendo assim, todos juntos em um pequeno espaço que borbulhava em um amanhecer, abaixo da BR 101, local chamado por muitos de “braço de mar”, lugar sem muita corrente, estavámos em maré vazante. O fundo em alguns pontos era visível, em uma mistura de várias camadas de óleo e lama.

Naquele dia algo tentava se desprender desse fundo de visgo, talvez nossas mentes, em uma vontade de compreender as histórias existentes naquele ambiente e o que dos problemas tanto sociais quanto ambientais que observamos se relaciona com essas histórias.

Escrever atravessa

Em algum tempo presente, 2020

Escrever através, escrever o que atravessa. O desejo de enxergar o traço e a linha como possibilidades para se repensar o meu modo de ser e aprender. Ressignificar a palavra.

E também o mundo, que se constrói não só por significados, mas também por significantes.

A trama das linhas que ousam saltar das cenas contidas nas imagens das memórias, trazendo força para a forma que nasce desse emaranhado.

Espelhamentos: Morada

Quarta-feira, 01 de Julho, do ano de 2015

Paramos o carro no final da rua Paranavaí, localizada no bairro Boa Vista. Em seguida, avistamos os caícos atracados em um possível afluente do rio Imboaçu (com sua nascente no distrito de Sete Pontes, ele passa por diversos bairros, drenando uma parte dos bairros Neves e Centro). Viemos a descobrir depois, por um dos moradores que o nome da rua que estivemos significava “enseada do grande rio”.

Fomos recebidos com um café fresquinho, organizamos os equipamentos, testamos a luz, microfone, e o papo começou. Nesse encontro a conversa já foi mais planejada, sabíamos que iríamos entrevistar os pescadores artesanais Antônio Carlos de Brito Maria (Bicudo) e Mauro César Nascimento da Silva (Pezão), ambos profissionais com mais de 30 anos de profissão.

As perguntas iniciais eram sobre a relação instituída por eles entre a proximidade do porto e casa, sua importância e quais eram as dificuldades enfrentadas perante os assoreamentos dos córregos e rios da região. Eles nos responderam que utilizavam os córregos para chegarem até o mar, por isso a relevância de morarem perto deles e poderem ter a segurança de atracar suas embarcações próximas a suas casas, onde poderiam facilmente sair para trabalhar, como quem pega o ônibus nas grandes metrópoles. Outro aspecto a ser abordado, é que conheciam bem a região, sabiam onde tinha “calado” (profundidade para navegação), onde os córregos tinham desaparecido, por secarem ou pela própria poluição – esses homens não detêm só as bússolas do mar, mas também da terra.

Nesse instante suas memórias se perdiam em meios às histórias relembradas, de dificuldades cada vez mais enfrentadas por eles para utilizarem esse sistema natural criado pelos rios. Ao longo dos anos tiveram de se adaptar aos novos fluxos impostos pela urbanização desenfreada e ao descaso das autoridades públicas, que não investem em um programa de saneamento básico eficaz. Não é por acaso, pois em São Gonçalo uma parcela dos domicílios da cidade não possui acesso à rede geral de esgoto, despejando seus dejetos em natura nos córregos, e consequentemente na Baía de Guanabara.

Todos os relatos, ao mesmo tempo que eram contados, nos eram comprovados: “Olha aqui! Neste instante vocês vão ver sair desse cano aqui, direto para o rio.” Como estávamos na margem do córrego, percebemos quando as descargas eram usadas nas casas, e eles completavam: “Isso dificulta cada vez mais o nosso trabalho, vivemos em um ambiente insalubre. Nossos barcos e redes são danificados pelo esgoto e pelos materiais descartados clandestinamente nos rios que viraram depósito de lixo. Já achamos até seringa aqui! Olhem a nossa rede.” E começavam a remendar, os panos à nossa frente…

REDE, artimanha de caça composta por três tipos de panos, a peneira onde a água escapa para só restar o alimento.

Munidos pela AGULHA…

AGULHA extraída do tronco de laranjeira e transformada em varinha, que cria e recria, ata e desata o nó. Guiada pela fala das mãos, que tem sua língua em forma de movimentos e gestos, onde trança e une as panagens, às cordas, chumbos e bóias. Afinal, para resistir ao imenso é preciso ter uma fração de leveza e assim poder submergir para respirar.

Ao mesmo tempo que denunciavam um descaso, enalteciam suas práticas que eram passadas de pai para filho, nos contaram como aprenderam a remendar redes, com que idade, e lembraram de quando eram crianças e utilizavam a natureza como quintal para brincar e ao mesmo tempo já seguiam os passos dos seus antepassados. Naquele instante, surgiu a pergunta sobre se eles desejavam que seus filhos e netos tivessem o mesmo ofício, eles responderam que não: “A vida do mar é muito dura, em época de sardinha trabalhamos a noite e de madrugada, temos de SAFAR de uma a uma, para no final o preço do pescado só valer centavos.”

SAFAR, coreografia que desvencilha, o livrar as pequenas bocas da armadilha em forma de malha. Conduzido pelas mãos que virão máquinas e brigam com o tempo. Uma a uma e um a um. Sardinhas e Bicudas.

Portanto, compreendemos essa experiência como um momento de acolhimento, em que recebemos as falas e relatos desses homens, deixando-os falar, para depois fazermos nossas ponderações. Nesse jogo nos surpreendemos várias vezes, o que evidenciou que tínhamos retardado o controle. Além disso, percebemos a importância do “falar de dentro”, ou seja, conferir visibilidade a esses homens ressaltou a magnitude dessas comunidades caiçaras. Denominam-se caiçaras os habitantes tradicionais do litoral brasileiro, formados a partir da miscigenação entre índios, brancos e negros e que tem em sua cultura a pesca artesanal, a agricultura, a caça, o extrativismo vegetal, o artesanato e, mais recentemente, o ecoturismo como práticas de subexistência.4 Como detentores de saberes genuínos e como agentes em prol do meio ambiente cósmico, sistêmico e em cadeia, pois não só conhecem seus mares e terras, entendem as forças que regem a degradação.

Pesca de memórias

Em algum tempo presente, 2020

Estar em um território conhecido é uma vantagem e desvantagem. Pela ambiguidade de estar dentro do meu olhar local, se faz necessário desligar-se dos saberes dados, para abrir a possibilidade dos saberes ainda a serem descobertos. A “isca” que me conecta às experiências ainda a serem vividas, encontradas na possibilidade do compartilhamento de universos. Universos embutidos na paisagem que detém o domínio de nos afogar.

Espelhamentos: Rancho

Quarta-feira, 01 de Julho, do ano de 2015

Após o encontro realizado na rua Paranavaí, cortamos o bairro do Boa Vista até chegarmos na Rua Professora Maria Joaquina. Estávamos na Praia das Pedrinhas, região igualmente dividida pela BR 101, onde nos reunimos com o pescador artesanal, Jefferson Figueiredo da Silva (Jeffinho). Ele também exerce a profissão há mais de 20 anos, sempre de forma sazonal, tendo experiências com outros tipos de trabalhos vinculados à vida no mar, em estaleiros, embarcado em traineiras (pesca de arrasto, embarcações maiores do que os caícos, não sendo vinculado à pesca artesanal) e em pescas “fora da barra” (em alto mar, fora da Baía de Guanabara).

O lugar em que realizamos as filmagens é comumente chamado pelos pescadores de RANCHO, onde a terra se reinventa, onde se redescobre meios de coexistir juntos.

RANCHO: Lugar em que o pronome possessivo quase se extingue, o que é meu é seu, é nosso. Descanso de naus, remos, redes e motores. Sítio onde traçam-se planos, ações, mas também é enfermaria, regeneram-se corpos e cascos.

Volta…

Esse terreno compartilhado por alguns pescadores da região me é muito próximo, pertence ao meu pai, Jorge da Cunha Pinheiro (Pirulito), que hoje é um dos proprietários mais antigos da praia e que também se juntou a nós para a entrevista. Naquele lugar de chão de terra batida, de frente para o mar e colado ao MANGUE, no limite entre o doce e o sal, entre a terra e o chão fluido.

MANGUE Onde a anatomia de corpos aéreos rege os seres super desenvolvidos, onde andar sempre para os lados em pequenos passos, para entender o perímetro movediço, constitui a coreografia do lugar. Onde há na terra buracos, feitos por operários de patas, buracos que também são bocas, que exalam o hálito de maresia.

Volta…

Tudo tinha barulho, o canto dos grilos e sapos, dos motores dos barcos, o som dos bares, dos cachorros e gatos, o som do mangue e da areia sendo levada pelo vento. Ligamos as câmeras, mais um som.

Começamos as perguntas para o Jeferson: Como você começou a pescar? Ele nos respondeu que o seu pai era pescador de caranguejo e siri, vendia a carne já “debulhada”, para completar a renda, além de pescar de anzol como lazer. Nisso, acabou ensinando os filhos. Jeferson chegou a trabalhar com meu pai quando tinha em torno de vinte anos, o que acabou ligando os dois. O que une ambos nesse encontro.

Entre: “Você lembra disso Jefinho?”, “Lembra Pirulito, dos desastres de óleo na Baía, no início dos anos 2000?” Daí partimos…

Uma vez que começaram a lembrar dos desastres, que hoje, neste ano de 2020, fazem 20 anos do ocorrido. Jefferson lembra e explica com detalhes as etapas do desastre. Como ocorreu e quando. A impunidade – pois até hoje ele e muitos não receberam sequer uma indenização pelas perdas e danos. Nada foi mais o mesmo. Na sua fala, a dor de saber que peixes foram extintos. A baía, que antes já sofria, entra em colapso. Colapso…

Recorda-se do material químico utilizado para maquiar e decantar o óleo para o fundo na época do desastre, e que apresenta uma aparente melhora na Baía de Guanabara, mas também, até hoje, depois de uma chuva ou com o passar de uma rede de arrastão no fundo, como o solo é então remexido e virado, trazendo à superfície a marca do óleo, viscoso e grudento. Óleo que sufoca, mata lentamente e assorea. Ele e meu pai contam sobre objetos como a POITA…

POITA, agarra, prende e não solta… Fixada ao solo em dia de vazante, em que encontramos o firme no fluido. Porto, portátil. O ponto nas linhas contínuas e infinitas.

Mas também como o REMO…

REMO, a união entre corpo e objeto que cria alavanca, move o imenso e ganha propulsão. Mover, o não ser estático na imensidão.

Volta…

Refletem sobre como esses materiais até hoje acham o visgo e como esse visco assombra o seus futuros e (r)existências.

Neste contexto, as “palavras-conceitos” se instauram como camadas na paisagem, condicionando a exercitar o “olhar composto”, que usa também os outros sentidos, como o olfato, audição e tato, para ver. Fazendo libertar o poético nesse cotidiano aparentemente duro. Além de revelarem o meu pluralismo do fazer artístico, onde a palavra já não basta, é preciso uni-la ao desenho que também é texto.

Dessa forma, a clínica do fazer me mostrou e desvelou o caráter performativo dessa experiência,5 que demandou atenção à escuta, ao movimento de sentir o corpo no ambiente, ou seja, observando como esse corpo reagia a esse mesmo espaço, acolhendo as falas, que traziam emoções e descontentamentos.

Além disso, foi possível a compreensão de nós mesmos como testemunhas daquela realidade que se impusera, trazendo com essa localização a responsabilidade de como iríamos contar aquela história, como iríamos dividi-la ao transformá-la em uma forma sensível, que deveria exprimir e tentar potencializar os tensionamentos, com o intuito de despertar novos olhares e quem sabe ações.

Portanto, gostaria de ressaltar que esta “experiência pura” (primeira, geradora de um fluxo de consciência) teve seu embrião dentro da sala de aula, logo, enfatizo a importância das Universidades Públicas Brasileiras, como gatilhos de transbordamento.

Além disso, vale enaltecer também o pensar pedagógico que acolhe as histórias e vivências dos alunos. O que contribui para uma perspectiva decolonial, que subverte o lugar do docente e do discente, misturando estes limites impostos e enriquecendo o debate em sala, em um movimento que visa aproximar a universidade e o mundo externo, além de fazer com que os alunos olhem para si antes de pensar em uma referência já existente no mundo.

Sendo assim, podem ser fazedores e escritores dos seus próprios universos, caminhos e futuros.

Em algum tempo presente, 2020

Consequências práticas…

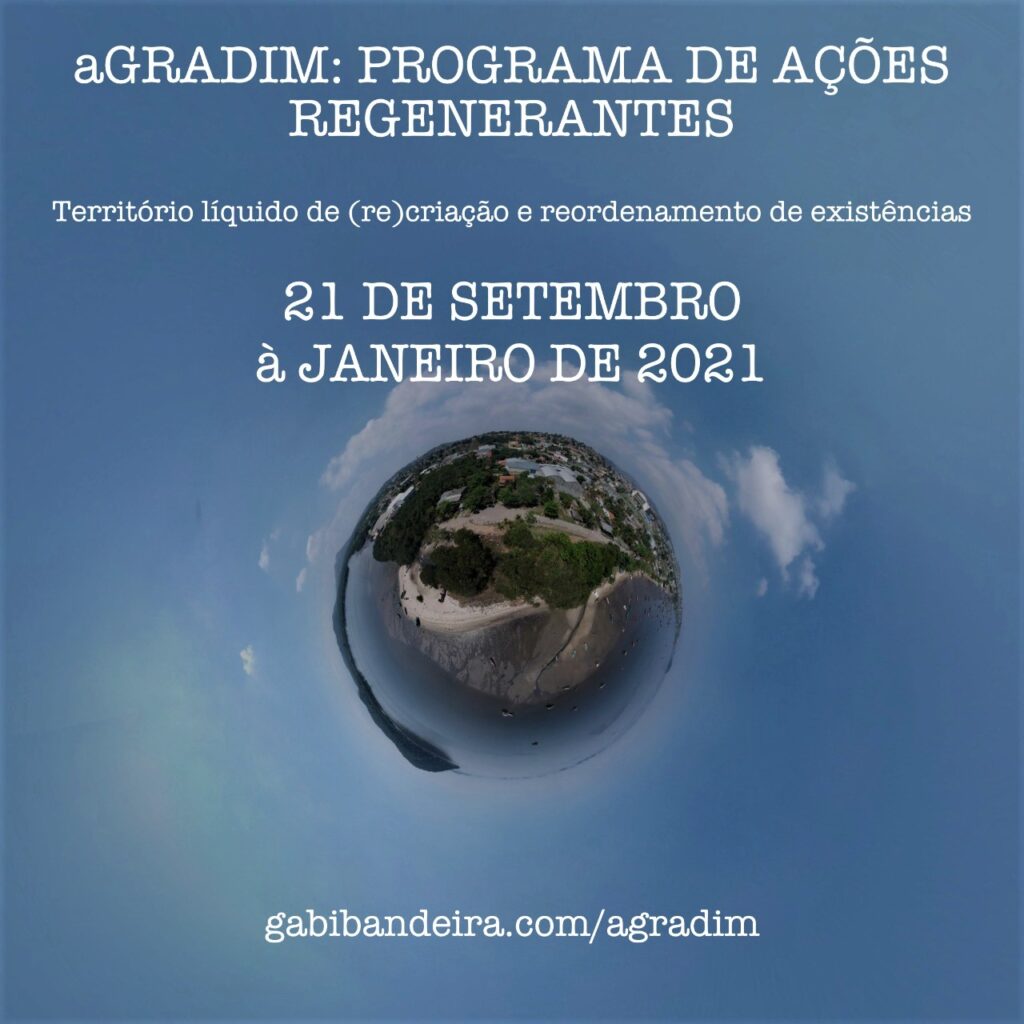

Através deste trabalho, que, no ano de 2020, completa cinco anos de ocorrido, me encontro propondo outro agenciamento, no Cais do Gradim, mas também no seu entorno, como a Praia das Pedrinhas e outros, regiões de vivência caiçara no município de São Gonçalo.

Para homenagear o trabalho desenvolvido com o curta, e, além disso, para fazer presente o sentido de desdobramento entre as ações, batizei o trabalho de “aGradim” – que em um jogo de palavras tanto significa um pequeno agrado (presente), como também traz consigo o nome do lugar –, no qual convido seis artistas a participarem de um programa de ações a serem realizadas por eles neste território.

Todo o processo para feitura das propostas de ações se dá por uma investigação territorial, ou seja, os artistas são convidados a conhecer os locais, realidades e existências que vivenciam esse espaço, como pescadores e artesãos (rendeiros, serralheiros, marceneiros, mestres em geral que sustentam a cadeia desta profissão). Observando a necessidade de conferir visibilidade à comunidade caiçara nessa localidade e tencionar suas lutas e reivindicações, mas sempre tendo o olhar do sensível como ferramenta.

Logo, essas vivências são traduzidas pelos artistas em novas ações a serem oferecidas a comunidade dessas regiões, em um ato de pensar o fazer social da arte.

Mas, dessa vez, além de enfrentar o colapso ambiental, há o colapso na saúde, com o surgimento da pandemia de COVID-19, trazendo o desafio de ressignificar uma estética relacional pautada na presença física e no contato.

Há de se considerar que, em um primeiro momento, não conseguia enxergar formas de futuros para que este processo se realizasse, mas, através de muita escuta, em um trabalho de entrevistas virtuais com a comunidade e com os próprios artistas, durante o momento inicial da pandemia (entre os meses de abril e junho de 2020), compreendi a necessidade de nos “agarrarmos à vida”, de enxergar o que nos fazia pulsar, que é o fazer artístico, e assim recobrar a respiração que nos faltava.

Comecei a realizar encontros entre comunidade, pesquisadores, agentes locais dessa região caiçara e os artistas para melhor “escutar” o lugar, e para nos preparar para as atividades físicas que ocorrerão no início de 2021.

Portanto, através dessas experiências e desdobramentos, fica mais perceptível não só que o agenciamento é uma convenção inerente ao meu trabalho, pois se conecta com a forma do meu ser, com a comunicação (oralidade), a possibilidade de partilhar, planejar (criar) e desenvolver junto, refletindo em coletivo o “como” e a maneira de manifestação do sensível; mas também a importância das ações continuadas, que tanto colaboram para que possamos compreender as mudanças ou não das ações artísticas, como também da nossa responsabilidade para com estes territórios, mesmo quando os deixamos.

Agradecimentos

Agradecimentos aos entrevistados, Antônio Carlos de Brito Maria (Bicudo), Mauro César Nascimento da Silva (Pezão), Jeferson Figueiredo da Silva (Jefinho), Jorge da Cunha Pinheiro (Pirulito) e Paulo Fernandes Caldas da Silva (Paulo da Balança, ex presidente da colônia de pescadores do Gradim, já falecido). Aos professores, Miguel Freire (Dept. do Curso de Estudo de Mídias da UFF) e Luiz Guilherme Vergara (Dept. do Curso de Artes da UFF). Aos moradores da Praia das Pedrinhas, aos rendeiros e artesãos, aos moradores da colônia Cicero Gueiroz, em Gradim, todos em São Gonçalo. Aos colegas de classe e jornada, Felipe Dal Belo, Marina Silva E Rodrigo Freitas, que ajudaram a construir essa narrativa contada através do curta/documentário Entornos: Vozes de Gradim, produzido entre 2015 e 2016. Aos companheiros de ações regenerantes, Amanda Erthal, Anderson Áreas, Carlos Gabriel, Kenya Campos, Mariana Queiroz e a Verô Messo. À minha família, em especial a minha mãe Nara da Silva Bandeira.

***

Gabi Bandeira

Artista propositora de agenciamentos coletivos e pesquisadora. Mestranda em Estudos Contemporâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense. Sua pesquisa perpassa através da investigação de convenções desenvolvidas no estado inventivo, através dos agenciamentos que propõe.

1 LAPOUJADE, David. William James, a construção da experiência. São Paulo: n 1 Edições, 2017, p 11.

2 Informação obtida através do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O instituto é uma autarquia em regime especial, é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama. https://www.icmbio.gov.br

3 O funcionamento da atenção durante um trabalho de campo, estudos acerca da cognição, bem como a perspectiva de que não há uma coleta de dados, mas, desde o início, uma produção de dados da pesquisa. Ver. KASTRUP, Virgínia. PASSOS, Eduardo. ESCÓSSIA, Liliana da. Pista – O funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo. In. Pistas do método da cartografia: pesquisa – intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2015), p. 32-51.

4 ADAMS, Cristina. As populações caiçaras e o mito do bom selvagem, Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2000, V. 43 nº1 p. 146 e DIEGUES, Antonio Carlos S. Diversidade biológica e culturas tradicionais litorâneas: o caso das comunidades caiçaras, São Paulo, NUPAUB-USP, 1988. Série Documentos e Relatórios de Pesquisa, n. 5. p. 9.

5 Ver. TEDESCO, Silvia Helena. SADE, Christian. CALIMAN, Luciana Vieira. (2016) Pista da entrevista, a entrevista na pesquisa cartográfica: A experiência do dizer. In. Pistas do método da cartografia: a experiência da pesquisa e o plano comum- volume 2.KASTRUP, Virgínia. Org. PASSOS, Eduardo. TEDESCO, Silvia. Porto Alegre: Sulina, ps. 92-127.