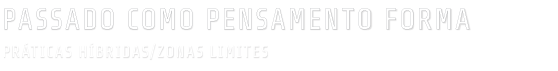

RICHARD SERRA. Exposição Rio Rounds, de Richard Serra, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, entre 1997 e 1998.

Foto: Cesar Barreto.

Uma educação menor, uma arte menor, um museu menor: os grupos de estudo do Núcleo Experimental de Educação e Arte do MAM-RJ

Mara Pereira

[…] já não vivemos um tempo de profetas, mas um tempo de militantes.”1

Antonio Negri

Passados 17 anos da visita à exposição Rio Rounds, do artista Richard Serra, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica (CMAHO), no Rio de Janeiro, entre 1997 e 1998, percebo que alguns dos seus Desenhos monocromáticos negros saltaram de fato das paredes em muitos momentos do meu processo de atuação como educadora e coordenadora de programas de educação em museus e centros culturais. A resposta que dei àquela experiência na época infla e se faz presente em muitos momentos.

Reconheço que foi naquela situação que a reflexão sobre mediação teve início em mim, mesmo que eu então não tivesse consciência disso.

Da experiência com o espaço do CMAHO ocupado pelos Desenhos monocromáticos negros, de Richard Serra, guardei comigo a percepção de uma interferência espetacular e sutil, que, sem saber muito bem como e com estranhamento, me afetava pela impressão de um movimento que não existia, mas que estava ali.

RICHARD SERRA. Exposição Rio Rounds, de Richard Serra, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica,

entre 1997 e 1998. Foto: Cesar Barreto.

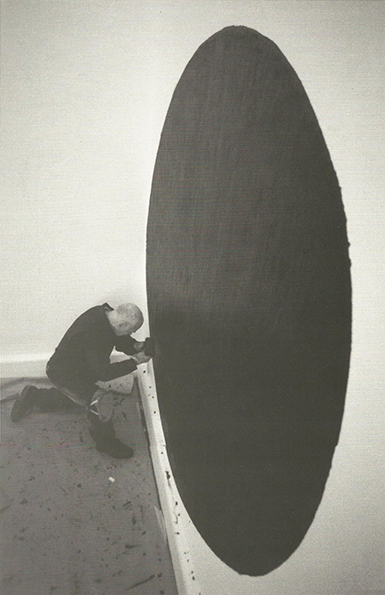

A sensação experimentada se encontra com o interesse do artista em “estruturar esculturalmente um dado contexto e dessa forma redefini-lo”2, usando o desenho para isso. Serra estuda a criação de tensões no espaço, na arquitetura, provocando “uma disjunção na entidade arquitetônica” de forma que, como ele mesmo afirma, “o desenho traz à atenção crítica do observador as características formais e funcionais da arquitetura”.3

Meus desenhos começaram a assumir um lugar dentro do espaço da parede. Eu não queria aceitar o espaço arquitetônico como um continente limitador, queria que ele fosse entendido como um lugar para estabelecer e estruturar espaços disjuntivos e contraditórios.”4

Nos desenhos de Serra, me interessa, sobretudo, essa estruturação de “espaços disjuntivos e contraditórios”5, a partir de cortes que, segundo ele, têm que ser feitos a fim de desestabilizar a experiência do espaço, cujos “desenhos tornam o espectador cônscio de sua movimentação física numa galeria ou museu, da existência de seis planos delimitando a sala”.6

RICHARD SERRA. Exposição Rio Rounds, de Richard Serra, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica,

entre 1997 e 1998. Foto: Cesar Barreto.

Chamo a atenção aqui para a sutileza da/na monumentalidade, as circunstâncias em que os processos estão escondidos e são revelados, quase invisíveis, menores, além de contraditórios e desestabilizadores, destacando a relação entre o corpo e seu movimento em espaços específicos.

É com base neste pensamento que pretendo voltar a algumas experiências como coordenadora de ações e conteúdo e educadora do Núcleo Experimental de Educação e Arte, que funcionou no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro entre outubro de 2009 e abril de 2013.

O museu, a escola, o professor: a serviço de quê/quem?

Richard Serra destaca que a experiência do trabalho é inseparável do lugar onde ele se insere. A partir dessa observação podemos traçar uma relação entre as práticas artísticas de site specific e os programas de educação em museus e, ainda, com a atuação dos professores nas escolas.

Podemos deslocar o conceito de site specific para as práticas pedagógicas em museus e escolas, e ainda preservar o sentido dessas intervenções como possíveis tensões nas arquiteturas, nos espaços, nas estruturas físicas e relações interpessoais.

Tratar especificamente do Núcleo Experimental de Educação e Arte acarreta trazer à tona todas essas questões apresentadas. O intuito não é abordar o projeto como um todo, pois, além deste texto não ter condições de abarcar toda a sua dimensão, seria uma tentativa inadequada, considerando a quantidade de ações desenvolvidas e o perfil da equipe, formada por educadores, artistas e produtores culturais que atuavam coletivamente e também desenvolviam pesquisas e ações individualmente, o que muitas vezes dispensava a orientação de uma coordenação de ações e conteúdo.

O Núcleo Experimental de Educação e Arte desenvolveu uma série de programas e iniciativas em colaboração. Os programas consistiam em Conversas nas Exposições, Ateliê Aberto, Encontros Multissensoriais, Diálogos e DouAções, e as iniciativas seriam Museu/Escola, Irradiações, Seminários Internacionais e Ação Conjunta.

Com ações pontuais e outras de caráter continuado, as proposições enfatizavam experimentações artístico-pedagógicas e poético-críticas, gerando atravessamentos entre as exposições, instituições e profissionais parceiros, a arquitetura do MAM-RJ, de Affonso Eduardo Reidy, e a paisagem do entorno com o jardim de Burle Marx, o Aterro do Flamengo, a Baía da Guanabara e os prédios, estendendo-se a experiências em outros territórios da cidade e do estado.

Durante todo o processo o projeto foi concebido com a colaboração e a participação de diversos agentes, como estudantes, famílias, professores, artistas, pesquisadores, curadores, gestores e participantes de projetos educacionais, culturais, sociais e de saúde, brasileiros e estrangeiros, interessados de alguma forma em descobrir, experimentar ou rever as correlações e vínculos entre museu, outras instituições, educação, arte e múltiplas vivências cotidianas na sociedade contemporânea.

Poderia deter-me nos programas que tiveram mais edições, desdobramentos a longo prazo no museu ou naqueles que tiveram mais visibilidade e atenderam maior público. No entanto, optei por focar em duas ações singulares dentro do projeto, que não assumiram proporções espetaculares e, por isso e outros fatores, não se enquadravam no perfil de ação geralmente esperado por muitos gestores de instituições e patrocinadores, alheios a projetos que envolvam pedagogia crítica e que se distanciem dos clichês atuais de programas de educação.

Essa falta de atenção e de interesse tem contribuído para a confirmação das revisões que tenho elaborado sobre o que podem vir a ser os programas de educação em espaços culturais, sobretudo associados a um modo de ser menor, como pretendo apresentar neste texto.

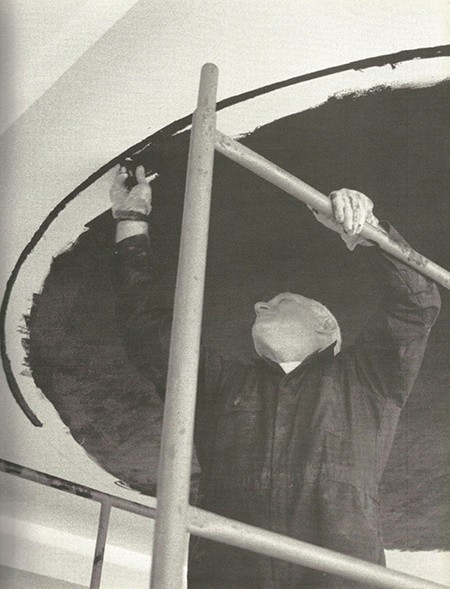

As ações a serem mencionadas foram geradas dentro de Museu/Escola, uma linha de ação voltada para colaborações e parcerias envolvendo educadores de diferentes áreas, a fim de evidenciar e provocar relações entre a escola e o museu, trazendo à tona o que há de potencial para práticas educacionais experimentais poéticas e críticas.

No segundo semestre de 2012, o Núcleo contou com a parceria da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro – SME RJ na elaboração de um projeto que propunha a participação de professores nos programas: Museu Aberto – Encontro com educadores, Grupo de estudos: Relações Museu/Escola para o século XXI e na criação do Projeto-piloto com a Escola Municipal Emílio Carlos. E com a colaboração da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro – SEEDUC RJ para o Grupo de Estudos e encontros com professores e gestores do Comitê Estadual Étnico-Racial. E em 2011, a primeira parceria com professores em colaboração com o Núcleo aconteceu junto ao Projeto Autonomia.

O Museu/Escola era subdividido em três ações: 1) Encontro com educadores: Museu aberto; 2) Grupos de estudos: relações Museu/Escola para o século XXI; 3) Conexões: arte e demais disciplinas.

Escolho falar sobre alguns aspectos que envolvem dois dias de Grupos de estudos: Relações Museu/Escola para o século XXI, realizados em meses diferentes, e um encontro Conexões: arte e demais disciplinas.

As ações foram estruturadas e desenvolvidas por Jessica Gogan e Luiz Guilherme Vergara, coordenadores do Núcleo Experimental de Educação e Arte do MAM-RJ, pelas educadoras Ana Chaves e Gleyce Heitor, pela produtora Taisa Moreno, com a minha colaboração, enquanto educadora, e dos artistas educadores Bernardo Zabalaga e Virgínia Mota.

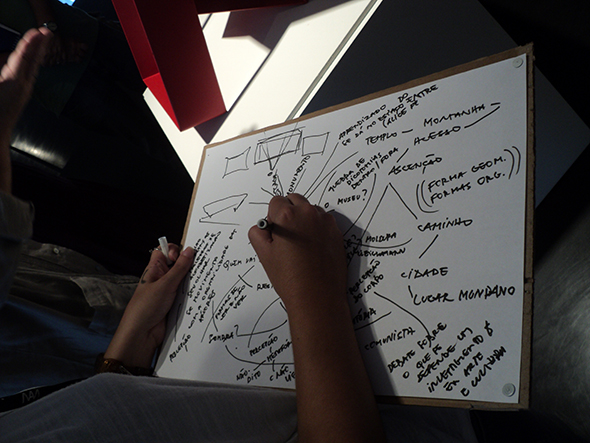

Grupos de estudos com professores. Núcleo Experimental de Educação e Arte do Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, setembro de 2012. Foto: Taisa Moreno.

Grupos de estudos com professores. Núcleo Experimental de Educação e Arte do Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, setembro de 2012. Foto: Taisa Moreno.

Em 20 de setembro e em 29 de outubro de 2012, o Núcleo Experimental de Educação e Arte realizou os grupos de estudos com professores, buscando analisar e debater as aproximações, colaborações e tensões nas relações entre museu e escola, a partir de diferentes modelos de educação e museu do século XXI, relações entre essas duas instituições e seus sentidos na esfera pública. Nos interessava refletir e debater sobre o papel público dos museus de arte e espaços culturais, os desafios locais e globais contemporâneos, a partir de experiências factíveis de professores que exercem a profissão em realidades sociais muito diferentes umas das outras, seja em escolas localizadas em áreas da cidade consideradas de risco social, em sistemas prisionais, na Baixada Fluminense ou em áreas de confrontos entre o tráfico e a polícia, além de escolas privadas.

A intenção era que fosse um programa continuado, e o objetivo inicial era mapear todos os agentes envolvidos – instituição, educador, estudante – e seus lugares de atuação, para desenvolver linhas de trabalho que pudessem gerar espaços de troca, interação e aprendizagem colaborativas por meio da criação de plataformas de discussão sobre a produção de materiais pedagógicos, estratégias de integração e parcerias entre o museu e a escola.

Havia o sentido de viabilizar a criação de um laboratório museu/escola, onde os grupos de estudo possibilitassem aprofundamentos com os professores.

Se por um lado as especificidades e funções da escola já estão instituídas, interessava-nos pensar: quais as especificidades de uma educação que se desdobra no ou a partir do museu? Quais as práticas e discursos que nos autorizam como educadores? Quais os desafios de quem atua com educação na contemporaneidade? Assim, o grupo foi instituído pelo desejo – tanto por parte dos educadores do Núcleo Experimental como dos educadores com os quais vínhamos dialogando – de implementar espaços de leitura, trocas de experiências e atualizações a fim de fomentar e qualificar nossos discursos e práticas.6

No primeiro grupo de estudo a ênfase estava na relação museu-escola-cidade, a partir da questão: Onde começa o museu? Cidade como território de aprendizagens.

Nesse encontro, os 29 participantes, atuantes em museus, instituições culturais, ONGs e redes de ensino pública e privada, se distribuíram em três grupos de forma que dois deles leram e debateram o texto Arte contemporânea e educação, de Celso Favaretto, professor da Faculdade de Educação da USP, e o terceiro focou no texto Escola pública da arte x Escola de arte pública –irradiações e acolhimento, de Luiz Guilherme Vergara, professor do Instituto de Artes da UFF e, na época, um dos coordenadores gerais do Núcleo Experimental de Educação e Arte.

O segundo grupo de estudo teve a participação de 21 pessoas, muitas que integraram o primeiro e outras que participavam pela primeira vez, e o tema foi Transdisciplinaridade. Na parte da manhã foram feitos uma leitura dirigida e um debate do texto Currículo [entre] imagens e saberes, de autoria do Sílvio Gallo, professor da Faculdade de Educação da Unicamp. À tarde o tema desenvolvido foi Práticas artísticas e práticas de aprendizagem, a partir de uma visita às exposições de Luiz Zerbini, Raul Mourão e Cabelo, articulando a produção desses artistas com o debate sobre transdisciplinaridade e criando um diagrama a partir dos conceitos de árvore e rizoma presentes no texto.

Nos dois dias de grupo de estudo os textos levantavam discussões a respeito de paradigmas da educação, de modelos e conceitos instituídos e limitadores no sistema de ensino e processos de aprendizagem conduzidos nas escolas e nos museus.

Grupos de estudos com professores. Núcleo Experimental de Educação e Arte do Museu de Arte Moderna,

Rio de Janeiro, setembro de 2012. Foto: Taisa Moreno.

Se no texto de Celso Favaretto o desejo pela iluminação, pelo progresso e o estímulo à criatividade são questionados, no texto de Sílvio Gallo a crítica ao conhecimento compartimentado em disciplinas, almejando alcançar uma totalidade, complementa a reflexão e problematiza aquilo que talvez fosse compreendido como natural no currículo, sugerindo produções do conhecimento e processos de aprendizado em rede, múltiplos, transversais e horizontais.

Na escrita de Luiz Guilherme Vergara, reunindo também microtextos da equipe do Núcleo, são destacados os agenciamentos socioculturais que artistas e educadores impulsionam dentro e fora do museu, no programa Irradiações e no Acolhimento do público, e as experiências da produção artística compartilhada com “não artistas”, moradores de comunidades, participantes de projetos sociais e culturais, e estudantes do ensino regular.

Em 16 de março de 2013 foi realizado o Conexões: arte e demais disciplinas, com o Colégio Andrews, a partir do interesse de ambas as partes por atuar conjuntamente. Infelizmente essa ação não teve continuidade devido à extinção do Núcleo dois meses depois. Esse encontro foi o resultado de alguns planejamentos com o intuito de iniciar uma colaboração entre o Núcleo e a escola. O grupo que participou desse encontro foi composto do diretor, da coordenadora pedagógica, da supervisora pedagógica, de professores de arte e outros coordenadores que também eram professores de outras áreas como educação infantil e biologia.

Foram apresentadas algumas experiências nacionais e internacionais mostrando diferentes relações entre o museu e a escola e uma introdução ao tema da transdisciplinaridade, assim como as linhas de ação do Programa Museu/Escola e os seguintes eixos temáticos desenvolvidos pelo Núcleo com o público em visitas e outras ações: Onde começa o museu?; Práticas artísticas; Corpo e identidades; Modernidades e contemporaneidades. No segundo momento, o grupo foi dividido em três subgrupos com o objetivo de promover entre os educadores um aprofundamento na discussão sobre os eixos, seguido de uma visita à exposição Genealogias do Contemporâneo, onde foram desenvolvidas propostas associadas ao debate de cada grupo.

Ao acompanhar e orientar o debate do grupo que desenvolveu os eixos temáticos Práticas artísticas e Modernidades e contemporaneidades, o ponto de partida para o estudo foi pensar em como esses temas estão presentes nos projetos, na prática em sala de aula e na convivência com os estudantes na escola. Questões como fluidez, novas tecnologias, as relações com o tempo e a multiplicidade de produções simultâneas foram elencadas, identificando-se aproximações entre a escola contemporânea e a arte contemporânea.

Conexões: arte e demais disciplinas. Núcleo Experimental de Educação e Arte do Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, março 2013. Foto: Taisa Moreno.

Debatemos aspectos que envolvem a passagem da arte moderna para a arte contemporânea, as confusões com as concepções sobre os termos moderno e contemporâneo, dentro e fora do contexto artístico, e as relações com fatores socioculturais, políticos e pedagógicos. Em seguida, visitamos a exposição Genealogias do contemporâneo.

O debate confirmou mais uma vez o quanto a discussão sobre arte contemporânea é um problema em muitas escolas: há dificuldade de abordar e experimentar o assunto, e a disciplina de arte e seus professores ainda são percebidos superficialmente, o que torna preponderante a politização dos professores de arte nas escolas.

A coordenação e a supervisão pedagógicas da escola identificaram que os eixos temáticos Onde começa o museu?, Modernidades e contemporaneidades, Corpo e identidade e Práticas artísticas, desenvolvidos pelo Núcleo em suas ações no MAM-RJ, tinham relação direta com o que vivenciam na escola e que passariam a servir de inspiração para todos os projetos, antes de saberem que esses eixos eram resultados da relação estabelecida durante alguns anos com os professores e estudantes que participaram de visitas e outras ações com o Núcleo. Esses eixos não surgiram de uma imposição, uma decisão unilateral, mas da atenção aos interesses, processos de diálogos e construção coletiva de conhecimento com educadores do museu e educadores das escolas, e do que o museu faz emergir com sua arquitetura, sua programação e intervenção sociocultural.

A realização desses dois grupos de estudo com professores vindos de instituições e práticas diversas e do encontro com professores do Colégio Andrews, reforça minha concepção de que investir na criação de programas continuados de estudo com educadores de museus, escolas e outras instituições, não exclusivamente do ensino de artes, mas transversal, agregando e transformando diferentes campos do conhecimento, englobando diretores, supervisores e coordenadores pedagógicos de todas essas instâncias, torna-se uma necessidade a cada dia e talvez seja, contraditoriamente, o que menos se associa ao imaginário de um programa de educação. Não me refiro às formações de professores associadas diretamente ao agendamento das suas turmas, a declarada operacionalização da multiplicação imediata de público, o que não deixa de ser uma possibilidade, mas defendo o estudo pelo estudo, para além das formações tradicionais, abrindo espaço para aprofundamentos, leituras coletivas, reflexões sobre estudos de caso, pesquisas.

Refiro-me a microações, quase invisíveis, focadas, sem divulgação em massa – o que não caracteriza exclusão por envolver público restrito –, o que me aproxima novamente da experiência com os desenhos de Richard Serra no CMAHO, ao ter a impressão de um movimento que não existia, mas que estava ali. Uma discreta e potente subversão.

É importante fomentar a ocupação e o movimento dos corpos não somente no espaço arquitetônico, mas na esfera institucional, desestabilizando o senso comum nas instituições; a experiência no espaço onde o esperado seria os participantes visitarem as exposições e apreender seu conteúdo para transferir para os estudantes das suas turmas ou levá-los ao museu; disseminar cada vez mais espaços de debate crítico sobre educação, cultura, instituições e sociedade.

Em depoimento dado a respeito da participação nos grupos de estudo, a professora da Faculdade de Educação da UFF Maria Teresa Esteban diz ter sido essa uma iniciativa menor que trouxe questões potentes para as quais, na visão dela (e também na minha), não há resposta clara, imediata e definitiva. Refletindo sobre “Onde começa o museu? Ou a escola?“, Maria Teresa diz:

Sem resposta que encerre o ciclo, as perguntas, quando importantes, voltam, reaparecem, evocam o vivido nos olhares, gestos, palavras poucas e por vezes mal conectadas que se abriam ao diálogo e à possibilidade de compreender que nem importa tanto saber onde algo começa, mas saber ser possível a experiência de ir além em processos múltiplos tecidos nos encontros com o outro. Onde a escola se depara com o mundo no qual se constituem seus sentidos? Quais são as experiências formadoras para a escola, na escola, com a escola, sobre a escola? Aquele projeto nos ofereceu uma oportunidade para reflexão. As propostas menores, os percursos levemente programados, a intensidade da arte como prática me parecem indispensáveis à formação docente para uma escola que não se contenta em identificar seus limites, mas pretende ser espaço de educação como prática dialógica e libertadora.”8

Conexões: arte e demais disciplinas. Núcleo Experimental de Educação e Arte do Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, março 2013. Foto: Taisa Moreno.

Conexões: arte e demais disciplinas. Núcleo Experimental de Educação e Arte do Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, março 2013. Foto: Taisa Moreno.

Considero fundamental propor processos de aprendizado contínuo e em conjunto com aqueles compreendidos como estudantes; os programas de educação como possíveis territórios de pesquisa e debate, sem posturas e expectativas salvacionistas, redentoras, reconhecendo processos de educação na vida, dentro e fora do museu, das escolas, dos projetos sociais e culturais, das instituições como um todo.

É preciso duvidar da ênfase na atração e recepção de grupos, na multiplicação de público, na exclusiva difusão de um acervo e de uma programação, daquilo que geralmente é propagado como o objetivo principal nos programas de educação e se perguntar: por que os programas de educação são como são em sua maioria? Por que os modelos raramente se alteram? Por que mesmo com algumas variações a fundamentação parece a mesma? O que legitima um programa de educação? A que e a quem esses modelos estão servindo?

É importante instaurar situações de produção de discursos e escuta dentro dos lugares, das arquiteturas pedagógicas e artísticas, dos conceitos dos programas, das relações entre as pessoas envolvidas, do interior do terreno árido da educação criando e identificando tensões, com quem forma e quem busca deformar esses espaços, e, como Richard Serra, assumindo lugares entre e dentro das paredes – diria ainda entre e dentro das colunas de sustentação.

Entre profetização e militância no museu/escola

Não por acaso, os Desenhos monocromáticos negros, de Richard Serra, abriram este texto, como uma metáfora do menor, em certa medida, alinhando-se à concepção de literatura menor atribuída à obra do escritor Kafka, a partir de uma leitura dos debates propostos por Gilles Deleuze e Félix Guattari.

Segundo os pensadores, “uma literatura menor não é a de uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior”.9 Seria uma subversão da própria língua, sendo ela o “veículo de desagregação” de si mesma.

Em termos operacionais sociais não tenho certeza se Richard Serra seria a melhor referência, entretanto, a escolha da sua obra para uma associação ao sentido de menor, especificamente os Desenhos monocromáticos negros, parte da constatação da sua provocação sutil, da interferência em uma macroestrutura espacial geradora de uma linha tênue entre visível e invisível, sensível e indizível. O que Serra é capaz de grifar está no corpo da obra, no corpo arquitetônico que abriga a obra e, sobretudo, no corpo de quem vê e se desloca perante a obra. Seria a desestabilização e a resistência dos corpos no espaço. Um distanciamento entre experiências simplesmente formais e percepções ampliadas, decisões, posicionamentos. É nessa revisão que ao meu ver reside o que poderia ser considerado menor.

No livro Deleuze & a Educação, Sílvio Gallo destaca que:

Uma educação menor é um ato de revolta e resistência. Revolta contra os fluxos instituídos, resistência às políticas impostas; sala de aula como trincheira, como a toca do rato, o buraco do cão. Sala de aula como espaço a partir do qual traçamos nossas estratégias, estabelecemos nossa militância, produzindo um presente e um futuro aquém ou para além de qualquer política educacional. Uma educação menor é um ato de singularização e de militância. Se a educação maior é produzida na macropolítica, nos gabinetes, expressa nos documentos, a educação menor está no âmbito da micropolítica, na sala de aula, expressa nas ações cotidianas de cada um.”10

Se os desenhos de Richard Serra reafirmam o teor dos espaços – suas configurações matemáticas, arquitetônicas –, eles também parecem questioná-los. Questionar, inclusive, o espectador sobre o quanto não era evidente o que deveria ser. E talvez, para alguns, continue não sendo.

Se não há consciência do espaço, como perceber a tensão que está sendo constituída nele? Ou melhor, se a interferência traz à tona a potência do microinvisível até então, o que fazer agora com o estranhamento diante da sua revelação?

O quase invisível, o menor, esse que se faz de dentro do macro, capaz de engendrar sua desagregação, se impõe como revolta e resistência, singularização e militância, subversão, micropolítica.

Menor pode ser a produção do artista, a experiência estética, o museu, a exposição, a educação – na escola ou em qualquer lugar.

Se Sílvio Gallo desloca o sentido de literatura menor para educação menor, atribuindo o menor a uma prática de militância e entrincheiramento na sala de aula, desloco eu essa prática de militância e entrincheiramento para o museu, especificamente para os programas de educação em museus de arte, a partir das reflexões sobre o projeto do Núcleo Experimental de Educação e Arte e buscando perceber em que medida as ações que desenvolvemos foram de caráter menor ou não.

Em seu texto, Sílvio Gallo complementa o sentido de educação menor com a ideia de professor profeta e professor militante, desenvolvida por Antonio Negri no livro Exílio: seguido de valor e afeto. Dessa forma, Gallo afirma que:

(…) hoje, mais importante que anunciar o futuro parece ser produzir cotidianamente o presente, para possibilitar o futuro. Se deslocarmos tal ideia para o campo da educação, não fica difícil falarmos num professor-profeta, que, do alto de sua sabedoria, diz aos outros o que deve ser feito. Mas, para além do professor-profeta, hoje deveríamos estar nos movendo como uma espécie de professor-militante, que, de seu próprio deserto, de seu próprio terceiro mundo, opera ações de transformação, por mínimas que sejam.”11

Para o autor, com base em Deleuze e Guattari, o professor profeta é o legislador, que enxerga o mundo novo e constrói leis, planos e diretrizes para fazê-lo acontecer, e o professor militante, por sua vez, está na sala de aula, agindo nas microrrelações cotidianas, construindo um mundo dentro do mundo, cavando trincheiras de desejo.

Talvez o profeta seja mais aquele que anuncia do ponto de vista individual. Mas o militante tem sempre uma ação coletiva; a ação do militante nunca é uma ação isolada (…). Se o professor-profeta é aquele que age individualmente para mobilizar multidões, o professor-militante é aquele que age coletivamente, para tocar a cada um dos indivíduos.12

Poderíamos acrescentar que o professor militante seria aquele que também se deixa tocar. É aquele que provoca, incita novos agenciamentos, é envolvido por eles, mas também por outros que não provocados por ele, mas por diferentes agentes. Segundo Negri, os militantes são aqueles que sabem “identificar as novas formas de exploração e sofrimento, e organizar, a partir dessas formas, processos de libertação, precisamente porque têm participação ativa em tudo isso”.13

Ao transpor tais relações para um museu de arte, diria que gestões, curadorias e patrocínios, em sua maioria, estão mais próximas da profetização, se considerarmos a escala à qual Sílvio Gallo se refere. Dessa mesma forma, muitas coordenações de programas de educação, principalmente aqueles de grandes dimensões, mantêm distanciamentos entre os planos, conceitos e suas aplicabilidades na relação com o outro, enquanto educadores militantes atuam no cotidiano do museu-sala de aula.

Sem querer investir em um discurso dicotômico, e avançando em relação à afirmação de Sílvio Gallo, parece fundamental reconhecer que pode haver militância nas gestões e nas curadorias, em algum nível de ação coletiva, assim como um educador pode estar distante de ser militante e estar mais próximo de uma atuação individual, do alto do seu posto de profeta conduzindo a massa.

Ao desterritorializar o conceito de professor profeta e de professor militante, deslocando-os do âmbito escolar para o terreno do museu, parece interessante englobar gestores, curadores e patrocinadores na categoria de professor.

Olhando para a educação de forma ampliada, não se pode negar que a administração do conhecimento e as decisões de financiamento também são educação, imbuídos de posicionamentos políticos declarados ou não, não somente no que está diretamente relacionado aos programas de educação, mas abrangendo as instituições culturais como um todo, em toda a sua programação. Outros setores também geram o modo de pensar e de fazer a educação, seja humanitariamente ou capitalisticamente.

Do mesmo modo, os programas de educação em museus, com suas configurações de discursos, práticas e tomada de posição política, podem assumir o papel de mais uma “máquina de controle, uma máquina de subjetivação, de produção de indivíduos em série”;14 mas podem também ser corpos de resistência, de subversão, de militância. E ainda, dentro de toda a contradição contemporânea, ser tudo isso ao mesmo tempo.

Mesmo acreditando que possa haver uma tendência maior para algum lado, consigo visualizar claramente as contradições nas quais se mergulha ao desenvolver projetos dessa ordem, seja como educador ou como gestor-educador. Entre ser profeta e ser militante, existem as negociações, as incertezas, as cobranças que ora desviam de um caminho, ora desviam de outro, potencializando o projeto, mas também criando conflitos e desgastes.

Confrontando o Núcleo Experimental de Educação e Arte e muitos outros projetos de educação e arte, ainda tenho dúvidas se fomos mais profetas ou mais militantes. Não acho possível responder.

Desde o final da década de 90 acompanho a proliferação dos programas de educação em instituições culturais e projetos de Bienais de Artes Visuais, e está claro como quase sempre as instituições de maior dimensão viram referência, com seus excessos de projetos, de público, de equipe, tendo que se equilibrar entre os interesses pedagógicos e os interesses mercadológicos, entre a mediação com o público e a mediação com as instituições da arte; a mediação engendrada pelos educadores, mas também pelos curadores, gestores, administradores. E, por vezes, entre as falhas e sucessos da mediação, ainda buscando compreender o que caracteriza um e outro.

No artigo Por que mediar a arte?, Maria Lind destaca e questiona o que na sua visão se caracteriza por um “excesso de didatismo e, simultaneamente, uma necessidade renovada de mediação”, ao referir-se às ações pedagógicas nas instituições culturais, mas também às práticas curatoriais que de tão óbvias geralmente não são consideradas didáticas, como “selecionar, instalar e contextualizar a obra”.15

A curadora reflete sobre modelos de curadoria especialmente no MoMA, que na década de 30 compreende a ação pedagógica como inerente ao projeto curatorial e em em 1937 a implanta do departamento educativo separado. E, ainda, sobre a ideia de espectador consumidor, espectador construtivista, da intervenção do marketing das instituições e dos programas de educação como um serviço de encontros, “necessário para colocar as pessoas e as ‘coisas’ certas em contato”16 .

Maria Lind defende que mediação pode ser muito mais que isso. Segundo ela, “mediação parece abrir menos espaço para didatismo, educação e persuasão, e mais para um engajamento ativo não necessariamente autoexpressivo ou compensatório”.17

Esse “engajamento ativo” ao qual a curadora se refere estaria na arte e em projetos curatoriais experimentais, capazes “de formular novas questões e de criar novas histórias”, distanciando-se do grande circuito. Lind continua, afirmando que o grande circuito não seria simpático aos independentes e vice-versa.

Como nos grupos de estudo do Núcleo Experimental de Educação e Arte, o objetivo não é anunciar modelos, receitas, práticas para serem desenvolvidas em sala de aula, segundo o ponto de vista do museu, do alto da sua superioridade, mas com o interesse em construir junto um espaço aberto de reflexão, de debate, um fórum de escuta atento a diferentes direções, sem que uma seja melhor que outra e sem que alguma detenha a verdade plena.

Grupos de estudos com professores. Núcleo Experimental de Educação

e Arte do Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, outubro de 2012. Foto: Taisa Moreno.

Acredito na potência dos encontros e que seja possível pensar em educação como mediação e não como uma coisa ou outra, mas distanciando-se, sim, do excesso de didatismo e persuasão aos quais ela se refere. De qualquer modo, me interessa muito quando Lind conclui seu texto mencionando o pensamento de Irit Rogoff, professora do Departamento de Cultura Visual da Goldsmiths, Universidade de Londres, quando esta defende que “alcançar novos públicos torna-se menos importante que mudar a forma de falar sobre como, juntos, produzimos um espaço público ou semipúblico por meio, com e ao redor da arte, de projetos curatoriais, de instituições e além”.18 E, ainda, dos programas de educação.

Reconheço que, diante da precariedade do acesso da população brasileira, em diferentes ordens, a programas públicos de cultura e educação, torna-se difícil não defender o comando de “alcançar novos públicos”. Entretanto, reconheço também que é preciso ir além.

Referências Bibliográficas Adicionais

FAVARETTO, Celso. “Arte contemporânea e educação”. In: Revista Iberoamericana de Educación, nº 53, 2010, pp. 225-235.

GALLO, Sílvio. “Currículo (entre) imagens e saberes”. Disponível em: http://www.grupodec.net.br/ebooks/GalloEntreImagenseSaberes.pdf.

VERGARA, Luiz Guilherme. “Escola pública da arte x Escola de arte pública”. In: Concinnitas: arte, cultura e pensamento. Revista do Instituto de Artes da UERJ. Ano 12, Vol. 1, número 18, junho de 2011.

_

1 NEGRI apud GALLO, Sílvio. Deleuze & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 59.

2 KLABIN, Vanda (org.). Richard Serra. Rio de Janeiro: Centro de Arte Hélio Oiticica, 1997, p.67.

3 Ibid, p. 70.

4 Ibid, p.67.

5 Ibid, p. 68.

6 Ibid, p. 69-70.

7 Núcleo Experimental de Educação e Arte, 2012. Acesso: abril, 2014.

8 Depoimento de Maria Teresa Esteban, professora da Faculdade de Educação da UFF, por email em 06 de abril de 2015.

9 GALLO, Sílvio. Deleuze & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 62.

10 Ibid. p.64-65.

11 Ibid, p. 59-60.

12 Ibid, p.61.

13 NEGRI apud GALLO, p.60.

14 Ibid, p. 65

15 LIND, Maria. Por que mediar a arte?. In: Cuy, Sofía Hernández Chong; Hoff, Mônica (org.). A nuvem: uma antologia para professores, mediadores, aficionados da 9ª Bienal do Mercosul. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2013, p.183.

16 Ibid

17 Ibid

18 Ibid, p. 188.