Lab de mediação ministrado por Valquíria Prates. 9ª Bienal do Mercosul. Foto Eduardo Seidl

O sentido de público na Bienal do Mercosul:

a Bienal como escola, a cidade como currículo

Mônica Hoff

Ao longo de sua trajetória, a Bienal do Mercosul construiu para si um caminho de desvios bastante curiosos. Concebida a partir de um acordo econômico1 que nunca vingou e localizada, portanto, em contexto inviável, no decorrer dos anos ela logrou mais do que pretendia, e pouco soube disso.

Fundada em Porto Alegre, em 1996, e realizada pela primeira vez no ano seguinte, a Bienal tem sua condição de existência vinculada a um amplo conjunto de paradoxos. À parte de sua relação com o tratado econômico, a Bienal do Mercosul nasceu com o desejo de contar uma história ao revés da História e, desse modo, correu o risco de ser igualmente missionária; almejava o público, mas o fez desde um ponto de vista privado; tinha desejos libertários, mas se moveu de acordo com velhos cânones, com velhas metodologias; queria, por fim, ser grande e democrática – talvez o ápice de sua contradição –, mas quando o foi não percebeu.

Essa é, contudo, apenas uma das Bienais do Mercosul que conhecemos – a que, como boa parte das bienais de arte, se organiza a partir de parâmetros utópicos que têm como medida as suas próprias limitações institucionais. Para além dela existe, pelo menos mais uma, menos ordenada, mais orgânica e porosa, potencialmente afetiva e transformadora. É sobre esta que versaremos no decorrer deste ensaio.

Reconhecida por sua proposta educacional experimental e expandida, a Bienal do Mercosul construiu, no decorrer de suas nove edições2, um lugar para além de suas contradições e de seus predicados como mostra de arte internacional de proporções transatlânticas. Mais do que uma grande exposição temporária, ela se tornou uma espécie de escola livre e descentralizada, em permanente estado de latência, com programa bianual e currículo público, que tem na comunidade local não apenas o seu maior espectador ou interlocutor, mas o seu principal agente crítico e formador. Uma “escola periódica que pulsa através da cidade de dois em dois anos”3, como apontou recentemente Dominic Willsdon, curador de educação e programas públicos do Museu de Arte Moderna de San Francisco, EUA, e também membro da equipe curatorial da 9ª Bienal.

Num primeiro momento, poderíamos dizer que esse fenômeno se deve à criação, na 6ª Bienal, da figura do curador pedagógico pelo então curador geral, Gabriel Pérez-Barreiro, o que conferiu novos sentidos para a educação no contexto da Bienal do Mercosul.

Como aquele que, integrando a equipe curatorial, seria um porta-voz do público, o curador pedagógico surgiu não como uma figura acessória ou subalterna que assume responsabilidades educacionais no amplo contexto da instituição ou que busca ilustrar em ações o que a curadoria artística estabelece como enunciado, mas como alguém que poderia sugerir ou criar alguns bons problemas tanto para a curadoria como para a instituição.

A criação desse papel – assumido integralmente por artistas nas quatro edições em que vigorou4 – instaurou um longo e alargado desvio nos sentidos de arte e de educação pretendidos pela Bienal do Mercosul, abrindo caminhos para uma prática artística cada vez mais entrelaçada com a educação a partir da participação ativa de artistas nas ações educacionais propostas pelo programa educativo, e um pensamento pedagógico para além da sala de aula, dos materiais didáticos e das formações com foco na visitação à grande mostra vazando, assim, para a criação de novas formas de agenciamento da arte. Esse importante “descaminho” perdurou nas três edições seguintes e tratou de, paulatinamente, transformar o modus operandi expositivo e temporário em plataforma crítica de caráter permanente e dimensões definitivamente públicas.

Em sua proposta pedagógica para a 6ª Bienal, uma espécie de projeto piloto para o futuro da instituição, o artista e educador uruguaio Luis Camnitzer, então curador pedagógico, adiantou:

1. A Bienal se autodefine como uma instituição de ação cultural em sessão permanente, dentro da qual a exposição periódica (bianual no momento) é somente uma das atividades. No caso, a sua atividade principal é a de ilustrar e promover as outras. […]

2. Em termos de formação […] de mediadores e […] público a Bienal se autodefine como uma miniuniversidade.5

Luis Camnitzer, curador do Projeto Pedagógico falando com mediadores. 6ª Bienal do Mercosul, 2007. Foto: Cristiano Sant’Anna

Em concordância com os pressupostos apresentados por Camnitzer, a Bienal do Mercosul passou a operar objetivamente, a partir de 2008, como um projeto cultural de ação contínua com ações públicas a cada dois anos; e não intencionalmente, como uma espécie de universidade livre, tendo a partilha de saberes não institucionalizados como métrica. Essa característica foi potencializada no projeto de educação da 7ª Bienal (2009), proposto pela então curadora pedagógica, a artista argentina Marina De Caro.

Por meio de uma série de ações descentralizadas geográfica, política e culturalmente – como o programa de residências Artistas em Disponibilidade6, realizado por 14 artistas em diferentes escolas, universidades privadas e públicas, museus, ONGs, ocupações sociais e projetos socioeducativos, de 22 cidades do estado do Rio Grande do Sul; o projeto Mapas Práticos, um mapeamento de práticas artísticas e educacionais (já) realizadas em Porto Alegre com vistas à descentralização das oficinas e atividades educativas da 7ª Bienal –, Marina De Caro acreditava que mais importante do que construir espaços de ateliê dentro da Bienal e, assim, condicionar a experiência artística dos visitantes a um projeto que só acontece a cada dois anos, a Bienal deveria mapear e capitalizar os espaços de criação, plataformas, ateliês e atividades já existentes na cidade, chamando a atenção para essas práticas, seus educadores e métodos; e a ação Público Mediador7, projeto piloto que visou debater sobre o lugar da produção do discurso em e sobre arte e que, na prática, consistiu na abertura da atividade de mediação – até então conduzida apenas pelos mediadores formados pela Bienal – a qualquer pessoa que estivesse interessada em apresentar e/ou debater acerca de um ou mais aspectos da mostra –. De Caro propôs uma revisão nas estruturas de poder no que tange à produção de conhecimento gerado pela e na Bienal do Mercosul. Ao fazer isso, a curadora pedagógica da sétima edição do evento realocou a responsabilidade educacional da Bienal do Mercosul, compartilhando-a com diferentes educadores, artistas e comunidades de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, amplificando, assim, a noção de microuniversidade proposta dois anos antes por Luis Camnitzer.

Projeto Público Mediador. 7ª Bienal do Mercosul, 2009. Foto Eduardo Seidl

De Caro defendia que a experiência estética, política e educacional proposta pela Bienal não deveria estar vinculada apenas ao discurso, ao tempo e ao espaço das propostas curatoriais apresentadas bianualmente, mas engajar-se verdadeiramente com as iniciativas, propostas e processos já agenciados pela comunidade local, isto é, com aqueles que constituem o corpo político, poético e pedagógico de onde emergiu a própria Bienal. A curadora propunha com isso desterritorializar a Bienal de seu lugar de educação maior8 – ou seja, bancária, como propunha o educador brasileiro Paulo Freire –, fazendo-a pulverizar-se em incontáveis ações micropolíticas desenhadas em parceria com diferentes artistas, educadores, grupos e comunidades.

Projeto Pedagógico: Mapas Práticos – Oficina Onde está a Arte? com o artista Marcos Sari, nas Obras da Beira do Guaíba. 7ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2009. Foto: Eduardo Seidl

Marina acreditava na escala de “um para um” – a despeito dos números de muitas casas que envolvem as bienais de arte e seus projetos educativos –, na construção de micropolíticas experimentais e no estado de disponibilidade dos artistas. Curiosamente, trabalhando assim, ela conseguiu armar uma potente rede de interlocutores e colaboradores que se tornaria fundamental para os projetos artísticos e pedagógicos9 da Bienal seguinte.

Isso nos mostra que a transpedagogia10 proposta pelo artista e educador mexicano Pablo Helguera como conceito central do projeto pedagógico da 8ª Bienal (2011), recebido à época como um conceito inovador no que se refere ao campo de relações entre a arte e a educação na contemporaneidade, em rigor já estava presente na Bienal do Mercosul, através de suas práticas, desde a sexta edição, tendo sido profundamente potencializadas na 7ª Bienal.

Do contrário, não faria o sentido que fez – teria, provavelmente, chegado e saído apenas como a importação de um pensamento pronto –, e a Casa M11, ao mesmo tempo plataforma artística e centro comunitário sediado numa antiga casa de bairro localizada no centro histórico da cidade – aquele lugar fora do tempo e em tempo que abriu antes e fechou depois da mostra, que acolheu a comunidade de Porto Alegre e foi acolhida pelo bairro, que se moveu no terreno dos afetos e das trocas, que viu nascer amores e matrimônios, que cedeu seu piso para que crianças aprendessem a andar, que foi laboratório, ateliê, auditório, escola, cozinha aberta, estúdio de música, dormitório, centro comunitário e playground – proposta por Helguera e Jose Roca, respectivamente curadores pedagógico e geral da 8ª Bienal, à qual a Bienal do Mercosul transatlântica nunca compreendeu ou prestou grande atenção, não lograria ser aquilo em que se transformou12.

Imagem 1: Casa M (fachada). 8ª Bienal do Mercosul.

Imagem 2: Casa M Dueto Tatiana da Rosa e Yanto Laitano. 8ª Bienal do Mercosul, 2011. Foto: Flávia de Quadros

Nenhuma experiência poética, política ou pedagógica na trajetória in process da Bienal do Mercosul foi, até hoje, tão potente como a Casa M. Aquela casa-plataforma foi o lugar das “experiências de vida memoráveis”, como tão bem refletiu Jose Roca13 acerca do papel das bienais de arte na contemporaneidade. Aquele não era mais um espaço curatorial, institucional, artístico ou educacional, aquele lugar era comum. E a Bienal do Mercosul, paradoxalmente, não cabia ali. Mas, à parte das contradições, ela estava ali em sua mais bela conformação poética, política, pedagógica e afetiva – e continha muito de Roca e Helguera, mas também de Luis Camnitzer, Marina De Caro e, principalmente, de Carla Borba, Gabriela Silva, Gastón Santi Kremer, Fernanda Albuquerque, Sara Hartmann, Maíra Dietrich, Gabriel Bartz, Paula Luersen, Carina Levitan, Michele Zgiet, Estêvão Haeser, Maroni Klein14. E de Porto Alegre.

Aquela casa, que de tão pequena conseguiu ser enorme, foi um problema e uma esperança na concepção do que poderia ser a educação na 9ª Bienal do Mercosul (2013). Um problema, pois nada jamais conseguiria ser tão potente. Uma esperança, pois tê-la vivido era a garantia de que outras forças e formas – à parte dos aparatos artísticos e do sistema da arte – também compunham aquele imenso transatlântico chamado Bienal do Mercosul, que havia aportado em Porto Alegre havia mais de uma década, e esse poderia ser um bom meio para chegar a um começo.

Casa M (rua). Oficina da curadora Paola Santoscoy. 8ª Bienal do Mercosul, 2011. Foto: Cristiano Sant´Anna.

Poderíamos sugerir, com isso, que o sentido de público na Bienal do Mercosul está relacionado ao que vaza e sobra da estrutura rígida da própria Bienal, àquilo que se lhe escapa ao planejamento estratégico e às contrapartidas institucionais, que foge às agendas do mundo da arte e se efetiva na calçada, na praça, no parque, nos bares da Rua da Praia; para além de seu tempo, seu perímetro e seus espaços expositivos, na esfera pública. Sua equação, portanto, não é exata, tampouco contingente. Ela não pode ser medida em números, quilômetros, paredes, espaços expositivos, representações nacionais, conceitos, obras, artistas ou visitantes. Seu sentido tem o tamanho da sua escuta e, surpreendentemente também, da sua ignorância em relação a isso. A Bienal do Mercosul à qual nos referimos é, desse modo, a soma rara da primeira com a segunda – institucional e comunitária, transatlântica e caseira, utópica e viável. Ao longo de quatro edições, e em menos de uma década, a Bienal do Mercosul se transformou num projeto que instaurou a medida do próprio sentido e que tem, hoje, o tamanho do seu passo, com o detalhe de que esse passo está cada vez mais coletivo, gasoso e extrainstitucional.

O que isso nos mostra é que o sentido de público na Bienal do Mercosul está, sobretudo, relacionado ao processo de sua ‘deseducação’, no sentido evangelizador ao qual se propôs inicialmente. E que, mais do que proveniente de uma perspectiva curatorial bianual que persistiu por algumas edições, ele é a soma de muitos aspectos sediados dentro e fora da instituição desde 1997.

Desse modo, para falarmos do sentido de público na Bienal do Mercosul, mais do que refletir sobre os passos institucionais afirmativos e bem-sucedidos percorridos nos últimos anos, já retratados no início deste ensaio, é preciso também tocar em seus inéditos viáveis – aqueles processos não conhecidos mas, de alguma forma, desejados, que quando acontecem já não são mais eles mesmos, senão a sua concretização no que eles antes tinham de inviáveis e que, no caso da Bienal, estão relacionados à sua compreensão acerca do que seja educação. Materialmente, estamos falando de movimentos aparentemente ordinários, raramente lembrados, lugares tidos como de não enunciação ou de vozes secundárias. Trata-se do não visto, do que resta (e resiste mais!), de quando ela se torna esfera pública não porque lhe interessa ou porque lhe foi proposto – em projeto –, mas porque lhe é inevitável.

Esse processo começou muito antes da intervenção curatorial na sexta Bienal; surgiu em sua primeira edição – de forma inconsciente, mas não menos concreta –, quando a Bienal do Mercosul organizou o primeiro curso de formação de mediadores (à época, monitores, ou seja, pessoas contratadas para oferecerem visitas guiadas à exposição), estabelecendo-se já, e às cegas, como a instituição de formação anunciada por Luis Camnitzer uma década depois.

Esta Bienal, que a Bienal do Mercosul ainda não compreende, iniciada igualmente em 1997, também queria contar uma história para além da História (da arte), embora naquele momento pouco ou nada soubesse disso. Era uma história de vozes consideradas menores, secundárias – múltiplas vozes; era uma história de ignorâncias, empoderamentos e emancipações – de vozes ainda inéditas, mas viáveis.

Foram essas vozes que fundamentaram (e afetaram) o sentido de educação levado a cabo na 9ª Bienal do Mercosul. São essas vozes que fazem a Bienal do Mercosul ser a escola que ela ainda não sabe que é. Foi para e com essas vozes que o projeto pedagógico da 9ª Bienal foi construído. Refiro-me aqui a um número significativo de pessoas que se engajaram na Bienal como mediadores ao longo das nove edições já realizadas – estudantes de alguma coisa, professores de algo e curiosos que hoje são artistas, educadores, pais, mães, pesquisadores, gestores da cultura, curadores, mediadores, trabalhadores, colaboradores, visitantes.

Se a Bienal pode, atualmente, ser considerada uma escola, essa condição está diretamente relacionada a essas pessoas e ao que, no contexto da instituição, ficou conhecido como Curso para Formação de Mediadores e que, na 9ª Bienal, preferimos chamar de Redes de Formação.

Concebido, originalmente, como ação prioritariamente de retaguarda, o curso de mediadores não foi projetado, em realidade, para os mediadores, mas para que estes garantissem um bom serviço público ao público espectador da Bienal – aquele ilustre desconhecido que as bienais e outras instituições culturais tentam desenfreadamente “frear” com ofertas de “acesso”, “satisfação”, “cultura” e “conhecimento”.

Na esfera extraoficial, contudo, o percurso foi outro. No decurso dos anos, a formação de mediadores excedeu a medida institucional e se transformou numa espécie de zona autônoma de produção de conhecimento, afetos e narrativas gerando importantes modos outros de pensar e mover-se no contexto da Bienal e para fora dele também. A emergência e a pontualidade das ideias e propostas apresentadas pelos mediadores passaram, então, a constituir e pautar o pensamento do próprio núcleo educativo da Bienal, que tratou de pensar essa formação como sua ação de educação, autoeducação e deseducação primeira – tanto do ponto de vista das amarras que oprimem a figura do mediador no contexto da arte e suas instituições, como do ponto de vista dos “valores morais” e opressores que geralmente alicerçam os projetos educativos. Isso se deu de tal forma que, muitas vezes, o programa educativo se viu diante da incerteza acerca da imprescindibilidade de mediadores nas mostras, mas jamais com relação à formação de mediadores no projeto, pois enxergava neste o real sentido do que poderia ser compreendido como educação no contexto da Bienal do Mercosul. Percebê-los como cidadãos críticos, nesse sentido, parecia muito mais potente do que como tradutores de um discurso pré-estabelecido.

Com isso, a formação de mediadores foi, paulatinamente, deixando de ser um curso visando um serviço para se tornar o próprio projeto educativo da Bienal do Mercosul – político, poético, pedagógico, afetivo e em processo – e pôde ser percebida, principalmente na oitava e na nona edição do evento, como uma série de intervenções artístico-pedagógicas propostas pelos mediadores tais como performances, diálogos abertos com o público sem a “mediação institucional”, ações na rua, caminhadas, saraus, entre outros. A noção de mediação como portal de satisfação – pelo acesso “garantido” do público a códigos culturais ditos obscuros – deu lugar a uma ideia de mediação que era, sobretudo, uma desconstrução poético-crítica da mediação e do mediador e, consequentemente, da concepção de público, educação e instituição. A educação afirmativa e salvadora cedeu lugar, assim, a uma educação crítica, irregular, incerta.

Perambulações Noturnas. 8ª Bienal do Mercosul. Foto: Maroni Klein

Na 8ª Bienal, isso pôde ser percebido, entre outras iniciativas, na experiência da Casa M, em que os mediadores coordenaram seu próprio trabalho, atuando como artistas, educadores e críticos ao mesmo tempo; no projeto Perambulações Noturnas, que consistiu na realização de mediações-festas-caminhadas propostas por Maroni Klein, supervisora de mediadores, e seu grupo de trabalho, bem como educadores e produtores atuantes naquela edição do evento, levadas a cabo no centro de Porto Alegre com o objetivo de discutir no corpo físico da cidade as reverberações afetivas e políticas de uma das mostras daquela Bienal, chamada Cidade Não Vista, concebida a partir de projetos artísticos comissionados para diferentes lugares daquela região da cidade; e nas Mediações Nômades, roteiros transversais de visitação ou diálogos abertos com o público, em que os mediadores propuseram novos recortes curatoriais para o projeto expositivo, trazendo novas referências e sugerindo novos caminhos.

Programa Redes de Formação. Conversas de Campo. 9ª Bienal do Mercosul, 2013. Foto Eduardo Seidl

Programa Redes de Formação. Conversas de Campo. 9ª Bienal do Mercosul

A 9ª Bienal, por sua vez, que teve o projeto pedagógico intitulado Redes de Formação15, contou com a criação de uma rede de formação integrada para mediadores, educadores e curiosos pautada pela descentralização do poder acerca da produção de conhecimento não apenas teórico mas, fundamentalmente, político e poético no que tange à formação do discurso e das práticas artísticas e educativas que envolveram aquela edição, representando, assim, uma reviravolta na estrutura do que até então se entendia por educação no contexto da Bienal do Mercosul. Foi marcada também por uma infindável série de investigações, intervenções e proposições poéticas realizadas pelos mediadores ao longo do evento, dentre as quais destacamos as Transmediações, mediações que propunham um diálogo sobre temas culturais transversais e questões transgênero a partir da troca de gênero pelos próprios mediadores. E pelas iniciativas dos Mediadores Volare, intervenções artístico-pedagógicas realizadas em espaços alternativos, na rua, na praça, mas, principalmente, no âmbito dos espaços expositivos do evento, gerando novas obras e lugares de visitação para o público. É preciso citar ainda a invenção da Escola Caseira de Invenções16, escola autônoma e comunitária gerida por dois educadores e um grupo de mediadores, com sede no Memorial do Rio Grande do Sul, um dos espaços da 9ª Bienal, que contou com a colaboração diária, ativa e desordenada de artistas “residentes” e dos visitantes da escola, e, principalmente, a crítica que os mediadores fizeram publicamente à Bienal.

Transmediações. 9ª Bienal do Mercosul – Porto Alegre, RS, 2013. Foto: Tarlis Schneider

Escola caseira de invenções – Oficina introdutória sobre Arduino. 9ª Bienal do Mercosul – Porto Alegre, RS, 2013. Foto: Guilherme Dias

Ao criar, em 1997, a formação de mediadores como uma de suas ações centrais, a instituição, involuntariamente, abriu brechas para si mesma, iniciando ali um longo caminho que, para dar certo, não poderia lhe pertencer. Um caminho rumo a uma educação menor17 – uma educação que, em níveis institucionais, põe em xeque as relações entre sucesso e fracasso, que só aparece quando incomoda, quando não satisfaz ou cumpre expectativas.

Cortejo Rio de Gente, Porto Alegre, RS. 9ª Bienal do Mercosul, 2013. Foto: Tarlis Schneider

Uma educação menor é uma educação paralela, subterrânea, agonística, imprevisível. Ela se dá no âmbito da micropolítica, da ação cotidiana direta, das relações afetivas, da desinstitucionalização da vida, do confronto, do espaço que se deseja comum. É, portanto, um empreendimento de resistência, como aponta o educador e pesquisador brasileiro Silvio Gallo, “contra os fluxos instituídos, […] as políticas impostas. […] Uma educação menor é um ato de singularização e de militância”18. É incontabilizável.

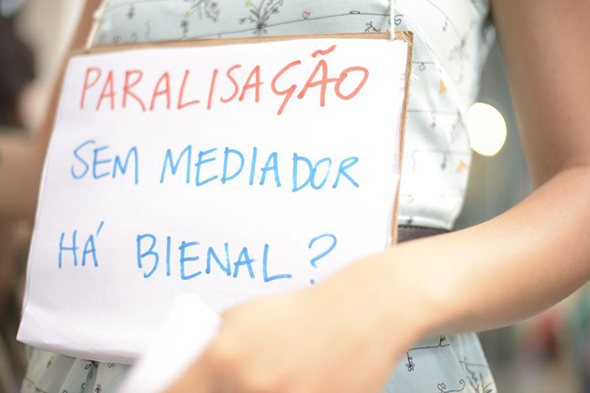

Uma educação menor foi o que a Bienal do Mercosul viu gritar na primavera de 2013, durante sua nona edição – num momento em que o país (também) se encontrava em um intenso processo de tomada de consciência frente à coisa pública –, através das vozes percebidas institucionalmente como secundárias e às quais, comumente, são permitidas apenas as narrativas subalternas. Trata-se de seus mediadores, aqueles que em realidade são o seu público primeiro – aqueles que chegam antes e saem depois, que mais intensamente vivem a relação da Bienal com a cidade, que se tornam educadores e que, não raro, retornam à Bienal com seus alunos e famílias. Eles foram críticos à Bienal e a enfrentaram no que se refere ao seu bem mais precioso: sua relação com o (que é) público e sua missão educativa, a partir de uma série de manifestações, dentro e fora da Bienal, nas quais solicitaram respostas e explicações à instituição acerca da prática de algumas atitudes museológicas compreendidas como irresponsáveis, de discriminação social e, também, de situações de assédio moral por eles sofridas.

Protesto mediadores 9ª Bienal do Mercosul. Foto: Bernardo Jardim Ribeiro/Sul21

Em uma equação das mais complexas, é como se a educação tivesse se indisciplinado contra suas próprias diretrizes e, ao fazer isso, independentemente de possíveis resultados, pelo simples ato praticado, se configurasse como educação na sua mais plena medida. Esse foi, com certeza, e até o presente, o maior feito da Bienal do Mercosul: ao longo dos anos, constituiu-se de tal forma que seu projeto de educação – seu bem mais precioso, conforme já mencionado – tornou-se seu maior crítico.

O devir bienal na esfera pública/esfera pública na bienal, que “estava no ar” desde 2007, quando da realização da sexta edição, finalmente ganhou sentido em 2013, tornando-se o pensamento crítico defendido por Luis Camnitzer e que a própria instituição tratou de incorporar como “missão” desde então. Contudo, missão cumprida, a Bienal, sem saber o que fazer com isso, calou-se em sua educação maior.

“Quem essas pessoas pensam que são?”, “Eles não sabem o que estão falando!” foram apenas alguns dos tantos comentários que inundaram os corredores da Bienal do Mercosul, os jornais locais, as redes sociais e a cidade de Porto Alegre durante semanas. Aquelas pessoas não pensavam que eram, elas já eram, e estavam, simples e diretamente, solicitando escuta à Bienal. Haviam, talvez sem querer, emancipado um projeto que a partir daquele momento já não pertencia mais à instituição. Estava mais do que nunca no tecido da cidade, nas narrativas de sua comunidade, no debate público, na grande e orgânica zona autônoma da vida. A Bienal, finalmente, havia se tornado uma escola.

Eis aí, tal qual vozeava Oswald de Andrade no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, a principal “contribuição milionária de todos os erros”19 da Bienal do Mercosul: ter-se transformado em um projeto que só é o que é porque não cabe mais em si. Tal equação se deve à estranha combinação das restrições e inabilidades institucionais com as proposições curatoriais, os intercâmbios afetivos e as demandas políticas, sociais e culturais advindas dos diferentes sentidos públicos que conformam a Bienal.

“Como falamos. Como somos”20.

_

1 O Mercado Comum do Sul, ou Mercosul, consiste em um bloco econômico criado com base no Tratado de Assunção, em 1991, a fim de facilitar a livre circulação de bens e serviços entre os países-membros (Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela), além do estabelecimento de uma espécie de tarifa externa comum que padroniza os preços de produtos desses países para a exportação e o comércio exterior. Por outra parte, por ser um acordo econômico, logo, com ideais financeiras e políticas, as questões culturais foram completamente deixadas de lado. É nesse aspecto que sua efetividade é questionada no comentário acima, no sentido de uma integração real entre os países a ponto de gerar bem comum para seus cidadãos.

2 Tomamos a liberdade, no contexto deste ensaio, de não incluir a décima edição da Bienal do Mercosul, uma vez que ela ocorrerá ao longo do ano de 2015, estando neste momento, portanto, ainda em processo de produção, o que impossibilita qualquer observação ou análise crítica mais séria.

3 Ver HOFF, Mônica e WILLSDON, Dominic. City as Curriculum: The 9th Mercosul Biennial.

4 O título e a função de curador pedagógico vigoraram da sexta à nona edição da Bienal do Mercosul. Na 10ª Bienal, que acontecerá em 2015, a curadoria geral e a instituição optaram por não mais usar essa nomenclatura, voltando a utilizar coordenador educativo ou coordenador do projeto educativo.

5 Ver CAMNITZER, Luis. Proposta para el aspecto pedagógico de la Bienal del Mercosur, 2007.

6 A proposta central do Programa Artistas em Disponibilidade era trabalhar com projetos artísticos com forte capital educativo, ou seja, projetos propostos e já realizados por artistas em contextos de arte que se apresentavam como metodologias artísticas e, portanto, poderiam ser experimentados em outros contextos que não o de origem. Doze projetos foram realizados em 22 cidades localizadas em nove diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul. Desenvolvimento, relatos e registros dos participantes podem ser consultados na publicação Micropolis experimentais, editada pelo projeto pedagógico da 7ª Bienal do Mercosul, em 2009. Ver De CARO, Marina. Micropolis experimentais: traduções da arte para a educação. Porto Alegre, 7ª Bienal do Mercosul, 2009.

7 Ao todo, foram realizadas seis mediações. Cada uma abordou a 7ª Bienal a partir de um aspecto específico, conforme o envolvimento ou não das pessoas com o projeto. Como exemplo, citamos a mediação feita pela costureira que produziu as cortinas que compunham a cenografia da mostra Ficções do invisível e que passou dias trabalhando solitariamente dentro do armazém vazio onde a mostra foi apresentada. Ela fez gigantescas cortinas pretas para algo que não sabia direito o que seria, até visitar a exposição no momento da mediação. Ou ainda a mediação de uma única obra da 7ª Bienal (A grande troca, de Nicolas Floch), proposta por um segurança da exposição; ou do trabalho apresentado pelo artista Walmor Correa na mostra Desenho de ideias por um professor de biologia que estava bastante intrigado com as teorias científicas que serviram de base para o trabalho do artista. A ação Público Mediador serviu de base para boa parte do pensamento acerca de educação e mediação da arte proposto na 9ª Bienal do Mercosul, quatro anos depois.

8 Fazemos menção aqui às ideias propostas pelo educador e pesquisador Silvio Gallo acerca do sentido e lugar da educação. O autor propõe, com base nos pensamentos de Kafka, Deleuze e Guattari, pensarmos a partir de uma educação menor, sendo esta pautada no cotidiano não só escolar, mas social, cultural, econômico de educadores e educandos, uma educação que está aquém e além da educação das políticas, dos ministérios, gabinetes e secretarias. Uma educação como prática da liberdade, tal qual propunha Paulo Freire. Uma educação como “um empreendimento de militância”. Ver GALLO, Sílvio. Em torno de uma educação menor. Educação&Realidade. jul/dez, 2002. p. 169-178.

9 Aludimos aqui às redes de relacionamento e trabalho que se formaram na 7ª Bienal, principalmente por ocasião do programa de residências Artistas em Disponibilidade, com diferentes comunidades, centros culturais, universidades, escolas, museus, plataformas e espaços de arte em inúmeras cidades do estado e que foram largamente trabalhadas na Bienal seguinte por meio de propostas como Casa M, Cadernos de Viagem, Continentes e a itinerância da mostra Eugenio Dittborn.

10 O termo “transpedagogia”, criado por Pablo Helguera, serviu de base para a concepção do projeto pedagógico da 8ª Bienal do Mercosul. Helguera o utiliza para referir-se a “projetos de artistas e coletivos que misturam processos educacionais e fazer artístico em trabalhos que oferecem uma experiência que é claramente diferente da arte convencional das academias ou da arte-educação formal”. Ver HELGUERA, Pablo. Education for Socially Engaged Art. New York: Jorge Pinto Books, 2011. p.77. minha tradução.

11 A Casa M foi concebida por Helguera e Roca como estratégia ativadora da 8ª Bienal do Mercosul, que abriu antes (em maio de 2011) e fechou depois (em dezembro de 2011) da exposição e que, originalmente, foi proposta como iniciativa permanente, ou seja, a ser incorporada pela Fundação Bienal do Mercosul a fim de que esta seguisse atuando continuamente na sua comunidade, não apenas de dois em dois anos. Na prática, isso não funcionou.

12 Referimo-nos ao efeito-Casa M gerado na comunidade de Porto Alegre. Sua potência como espaço comunitário de arte e educação foi percebida nas ações empreendidas pela comunidade artística local, na prática educativa da Bienal, na atitude da vizinhança onde a casa estava localizada, na ação de educadores. Isso se evidenciou no movimento “Fica Casa M”, criado pelos mediadores da 8ª Bienal e compartilhado por artistas, educadores e vizinhos da casa. Levou-se à direção da Fundação Bienal do Mercosul a solicitação da permanência da Casa M como equipamento cultural permanente do evento na cidade. A instituição, motivada por questões financeiras, negou o pedido.

13 De acordo com Jose Roca, curador da 8ª Bienal do Mercosul, no item 20º do seu Duodecálogo, “exposições são realizadas para que se tenha experiências de vida memoráveis”. O Duodecálogo é uma espécie de declaração de princípios sobre o ofício de curar e o modelo bienal, proposto por Roca e publicado no Caderno de Mediação da referida edição da Bienal do Mercosul. Ver HELGUERA, Pablo. Mediação – traçando o território. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2011. p. 111-113

14 Ver depoimentos dos mediadores, artistas, curadores, educadores, vizinhos e frequentadores da Casa M. In: HELGUERA, Pablo e HOFF, Mônica. Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2011.

15 O Programa Redes de Formação funcionou como uma plataforma de educação informal e integrada para públicos e agentes interconectados ontologicamente – mediadores, educadores e público curioso –, mas que, na prática, são compreendidos como públicos distantes. O programa durou oito meses – de maio a novembro de 2013 –, começando antes da exposição e finalizando com o término da mostra, e foi concebido com o intuito de gerar uma formação que integrasse os referidos públicos de maneira horizontal, crítica e não instrumentalizadora, se configurando como uma grande rede de encontros e debates descentralizados e totalmente integrados entre si, ao mesmo tempo em que funcionava como a formação de mediadores da 9ª Bienal. Para possibilitar essa formação em rede, o programa foi estruturado em duas redes interconectadas: uma delas focada nas ações presenciais realizadas em nível local e regional – chamada rede da terra – e outra em atividades realizadas a distância, com abrangência nacional e internacional, denominada rede da nuvem. Algumas das ações realizadas foram palestras públicas transdisciplinares com a participação de artistas, curadores, mediadores, educadores e pesquisadores; Labs de mediação, encontros teórico-práticos realizados em diferentes lugares da cidade de Porto Alegre – auditórios fechados, parques públicos, jardim botânico, praças, na rua e também via internet – focados na construção coletiva e crítica do sentido de mediação na arte, na educacão e na prática política cotidiana; residências para mediadores em escolas, laboratórios de pesquisa, centros comunitários, instituições culturais e cooperativas de agricultura familiar, reciclagem e bioarquitetura, visando à construção de um conhecimento inexato e irregular com base em saberes diversos e diálogos transversais; assim como os projetos Conversas de Campo e Marés. O primeiro consistiu numa série de viagens de estudos para diferentes lugares do estado, com o intuito de descentralizar a 9ª Bienal não apenas espacialmente, mas também conceitualmente, saindo do campo estrito da arte para entender como processos gerados em outros campos também movem e afetam as pessoas, provocando questionamentos fundamentais para a arte e seus modos de existir. Essa atividade tinha também como objetivo inverter a lógica apresentada nas últimas edições da Bienal do Mercosul, nas quais o projeto se dirigia às cidades do interior levando seus métodos e tecnologias com o fim de “formar” educadores de outras comunidades. Na 9ª Bienal, pretendeu-se o oposto: levar pessoas da capital e região metropolitana para conhecerem e aprenderem com outras comunidades. O segundo, o Marés, pode ser considerado ao mesmo tempo um comissionamento artístico dirigido a três artistas-educadores e um laboratório, coordenado por esses artistas, focado no dialógo e na construção compartilhada de um sentido de arte e educação com educadores de 15 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Por fim, podemos incluir também no Programa o Simpósio Internacional Alguém que sabe alguma coisa… Alguém que sabe algo mais: a educação como encontro e igualdade, com curadoria de Dominic Willsdon e Mônica Hoff, que consistiu num debate público acerca dos lugares da produção de conhecimento e os discursos produzidos, que aconteceu, simultaneamente, em 20 diferentes espaços (como escolas, museus, praças, ateliês, jardins, padarias, estações de ônibus, etc) da cidade de Porto Alegre, tendo como ponto final o encontro de todos os participantes em uma conversa aberta realizada na galeria térrea do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, um dos espaços expositivos da 9a Bienal. Sobre o simpósio.

16 Como um misto de escritório de trabalho, oficina de inventos, laboratório e biblioteca, a Escola Caseira de Invenções foi ao mesmo tempo um comissionamento artístico feito pela curadora de base da 9ª Bienal do Mercosul a dois educadores e um grupo de mediadores do evento e um projeto piloto para discutir com professores, estudantes e público visitante sobre o sentido de escola – o que é, como deve ser e o que se entende, identifica e se deseja como escola. Ao longo dos 59 dias de mostra, muitas pessoas passaram pelo lugar participando e propondo atividades informais, discussões, pesquisa, conversas, seminários improvisados, plantando algum tempero, fazendo enormes bolhas de sabão, fazendo ensaio de bandas, realizando oficinas ou apenas sentando um pouco para descansar. Três artistas da 9ª Bienal – Tiago Rivaldo, Letícia Ramos e Leonardo Remor – participaram da Escola construindo trabalhos e pesquisas e/ou realizando residência.

17 Ver GALLO, Sílvio. Em torno de uma educação menor. Educação&Realidade. jul/dez, 2002. p. 169-178.

18 Ibid.

19 Expressão extraída do Manifesto da Poesia Pau-brasil, publicado por Oswald Andrade em 1925. O referido manifesto é o primeiro de uma série de manifestos que foram responsáveis por apresentar as noções estéticas que norteariam a produção artística e poética modernista no Brasil, amplamente fundamentada nos ideais antropofágicos propostos por Oswald no período. Ao ditar “A língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos. Como somos.”, Andrade estava nos falando dos tantos erros e desvios necessários a nossa formação, que nos constituem e caracterizam. No âmbito deste texto, ele serve como metáfora para o sentido de educação construído ao longo da trajetória da Bienal do Mercosul. Ver Manifesto da Poesia Pau-brasil. In: ANDRADE, Oswald. A utopia antropofágica. São Paulo: Globo, 2011, p. 59-66

20 Ibid.