Nós somos daquela Terra: Diálogos cruzados entre arte e território

Mélanie Mozzer e Savio Ribeiro

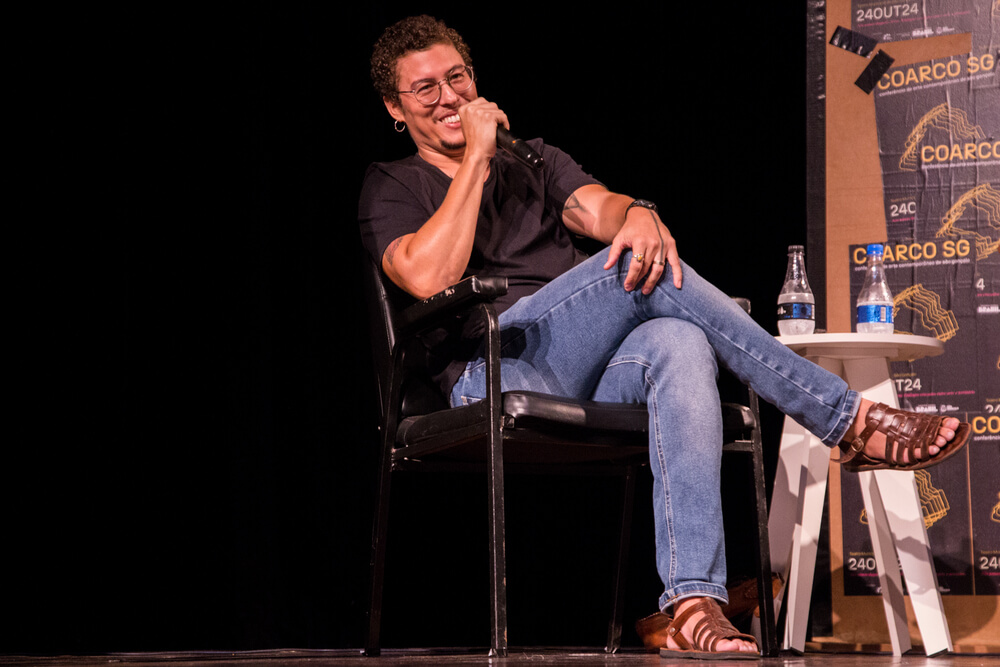

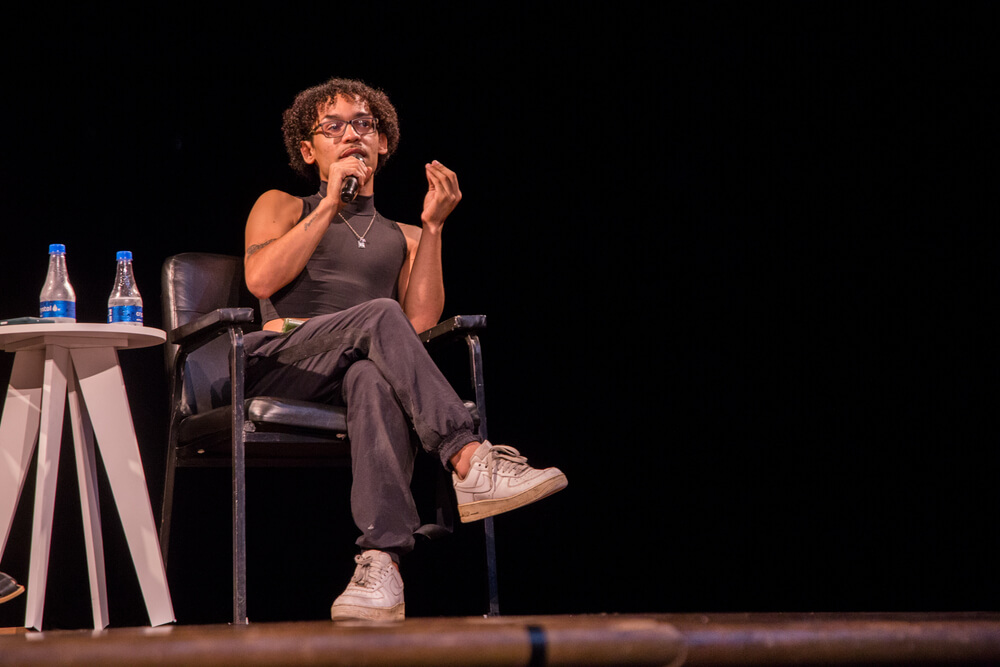

Em 2024, tivemos o grande prazer de realizar a primeira edição da Coarco (Conferência de Arte Contemporânea de São Gonçalo), com o tema “Nós somos daquela Terra: Diálogos cruzados entre arte e território”. O evento contou com a presença de nove convidados especiais, que trouxeram suas perspectivas e experiências nas áreas de arte, educação e cultura.

A Coarco nasceu com o compromisso de fomentar diálogos formativos, reunindo artistas, produtores, educadores, agentes culturais e o público local em um espaço de escuta, troca e reflexão sobre a arte contemporânea. São Gonçalo é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, ficando atrás apenas da capital. Localizado do outro lado da Baía de Guanabara, na periferia da chamada “cidade maravilhosa”, carrega os desafios e estigmas comuns às cidades suburbanas, marcadas por históricos descasos do poder público e pela violência urbana. Ainda assim, São Gonçalo é território fértil: abriga, forma e exporta inúmeros artistas, fortalecendo redes culturais e criativas que resistem e se reinventam apesar das adversidades.

Nos últimos anos, São Gonçalo tem reivindicado e exigido uma existência artística mais justa e digna em seu próprio território, buscando uma relação que transcenda a antiga dinâmica periférica em relação ao centro metropolitano. Queremos que nossa cidade não seja apenas o berço de artistas, mas que se torne um espaço que abriga arte em todas as suas formas: uma cama, uma casa, um palco, uma escola, e, acima de tudo, uma Terra que respeita e valoriza nossas vozes. Nosso objetivo é promover o crescimento coletivo por meio de um debate que fortaleça as redes culturais locais e inspire novos caminhos para o desenvolvimento das artes.

Nesta conversa, refletimos sobre o evento, sua genealogia, os artistas e as questões envolvidas, bem como sua relação com o tema desta edição da Revista MESA “Corpo, Chão, Coração”. Convidamos os leitores a mergulhar nesse encontro de ideias e experiências.

Savio Ribeiro: Meu nome é Savio Ribeiro, eu sou um dos fundadores da plataforma Defluxo, que é uma plataforma artística e pedagógica voltada para investigações no campo das artes contemporâneas, e um dos idealizadores, junto a Mélanie Mozzer, da Conferência de Artes Contemporâneas de São Gonçalo (Coarco). Sou artista, educador, performer e atualmente mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes (PPGCA) da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Mélanie Mozzer: Eu sou Mélanie Mozzer, eu sou arte-educadora, curadora e produtora cultural, formada em Artes pela Universidade Federal Fluminense. Também sou idealizadora da Plataforma Defluxo e da Coarco. Hoje também integro a equipe de educação do Instituto Moreira Salles. Acho que é isso.

Savio: Fico pensando: por que é interessante a criação da Coarco pra gente? A criação dessa proposta de conferência, ela, principalmente, é um exercício de conversar sobre arte dentro do território. Isso se faz necessário quando percebemos a urgência de disputar espaços institucionais e produzir agenciamentos coletivos em torno dos saberes artísticos periféricos contemporâneos. Pra mim, começa a fazer sentido dentro dessa pulsão. Manifestar a fala, trazer o diálogo quase que como uma entidade para atuar dentro de um território que já tem suas rubricas enquanto periférico, marginalizado, ou alheio ao que propõe a capital do estado.

Mélanie: A criação da conferência, para mim, tem um sentido de disputa simbólica. Estamos falando de um dia inteiro dedicado à arte dentro do Teatro Municipal de São Gonçalo, no centro da cidade. Trata-se de afirmar esse território como espaço de diálogo.

A Coarco nasce também dos nossos atravessamentos como fazedores de cultura desse lugar. Essa migração pendular que realizamos diariamente em busca de conhecimento ou trabalho com arte fora do território igualmente nos impulsiona a criar ações e formações aqui. Queremos que artistas de São Gonçalo possam ir ao Rio não por necessidade, mas por escolha.

Mesmo com pouco tempo de divulgação e num dia de chuva intensa, o teatro recebeu um público significativo. Isso confirma o que já percebemos: há muitos artistas e pessoas interessadas em arte na cidade, mas que ainda precisam sair daqui para produzir e se formar. O público presente mostrou essa potência, e isso também se conecta ao tema que escolhemos para inaugurar a primeira edição e que conduz os debates ao longo do dia. Você quer falar um pouco da escolha desse tema e do título “Nós somos daquela Terra: Diálogos cruzados entre arte e território”?

Savio: Posso sim, e para isso trouxe uma frase do Nêgo Bispo que foi proposta quando estávamos refletindo sobre a titulação dessa edição da conferência: “Chegamos como habitantes, em qualquer ambiente, e vamos nos transformando em compartilhantes. […] Somos apenas moradores quando não temos uma relação de pertencimento”1. Então, emanar nesses indivíduos, que são periféricos ou estão em relação direta com essas periferias, que a experiência territorial precisa ser performada de outra forma, contra a lógica subjugadora, por exemplo, de cidade-dormitório, foi urgente pra nós.

“Nós somos daquela Terra” nasceu dessa provocação de Nêgo Bispo acerca da relação entre moradia e pertencimento. Para nós, essa frase carrega um duplo sentido: de um lado, expressa o vínculo profundo do sujeito com a terra, matéria constantemente cimentada e rejeitada em nome do desenvolvimento urbano; de outro, traduz a experiência comum a muitos artistas gonçalenses, que vivenciam o êxodo municipal e só encontram seus pares, artistas e pensadores da arte, fora dos limites da cidade. Nesse deslocamento, o “daquela” ganha força como fala de quem está distante, mas que afirma o pertencimento: “nós somos”, mesmo em ausência, mantendo no coração a identidade atrelada ao território. Assim, “Nós somos daquela Terra: Diálogos cruzados entre arte e território” tornou-se um título capaz de condensar imagens e desejos que nos movem: fazer da conferência um espaço para conversar sobre arte em São Gonçalo.

Mélanie: Você trouxe muito do que atravessou nossa escolha de tema. Não poderíamos inaugurar uma conversa sobre arte sem fincar os pés nesse território. São Gonçalo foi nosso ponto de partida inegociável. A escolha dos artistas também nasceu desse gesto. Queríamos vozes que conhecessem, no corpo, o movimento de pendulação: sair de suas margens em direção ao chamado “centro”. Mas que centro é esse? Esses artistas, ao atravessarem essa migração cotidiana, quando chegam a esse suposto centro, não se apresentam apenas como ceramistas, escultores, curadores ou performers. Antes de qualquer título, afirmam: “sou de São Gonçalo”, “Sou cria da ZO” ou “sou de Caxias”. Nesse gesto, não há apenas nomeação: há pertencimento. O território, então, não é só cenário: é chão vivo, corpo presente, eixo que sustenta e convoca cada diálogo que construímos.

Savio: Perfeito, Mélanie!

Outro movimento basilar para a construção da primeira Coarco foi a curadoria das mesas, né! Como esses agenciadores estão se relacionando com seus territórios? Que encontros gostaríamos de fomentar nesse dia de conversas? Conversar em São Gonçalo, somente com pessoas de São Gonçalo para um público de São Gonçalo é nosso objetivo para essa programação?

A partir de questionamentos como esses, percebemos que a conversa de “periferia” é também uma conversa de “centro”, a conversa de “margem” é também uma conversa de “meio” e, aqui, nos interessou expandir a noção de periferias, entendendo não só os lugares em torno do centro, mas como esse vínculo com o centro pode ser estratégico. Assim, São Gonçalo, Brás de Pina, Duque de Caxias e Aracaju, conexões que outrora seriam improváveis, se tornaram essenciais na composição das nossas mesas.

Mélanie: Outro gesto fundamental para a curadoria dessas mesas foi trazer para São Gonçalo artistas, professores e curadores que habitam a cena nacional. Se com alguns nomes locais já cultivamos diálogos — Gabriella Marinho, Gabi Bandeira ou Jefferson Medeiros —, a presença de outros, como Guilherme Vergara, professor da Universidade Federal Fluminense, ou António Amador, artista que esteve na 35ª Bienal de São Paulo (2023), carrega um peso simbólico. Esse movimento inverte a lógica habitual. Esse deslocamento é disputa, é gesto político. Ele tensiona a noção de centro e reorienta o olhar para São Gonçalo, não mais como periferia, mas como território de encontro. O que se produziu ali não foi só proximidade, mas vínculo.

Savio: Essa proposta de reorientar São Gonçalo como lugar de encontro me fez lembrar que, no dia da conferência, havia na plateia muitas pessoas que não eram da cidade. De certo modo, conseguimos instaurar um outro movimento: um fluxo capital-periferia. Esse atravessamento, inclusive, é um dos fundamentos da plataforma artístico-pedagógica que criamos, né, Mélanie? Para contextualizar um pouco mais quem nos lê, a Defluxo é um exercício de criação de espaços entre fluxos — ou de suscitar fluxos contrários dentro das questões da arte contemporânea. Chamamos isso de Plataforma Defluxo, e quem quiser conhecer mais pode encontrar nossa página no Instagram com o mesmo nome. Mas, voltando à curadoria de mesas e participantes, acho que agora podemos falar sobre os temas que dispararam cada diálogo cruzado. O que você acha, Mélanie?

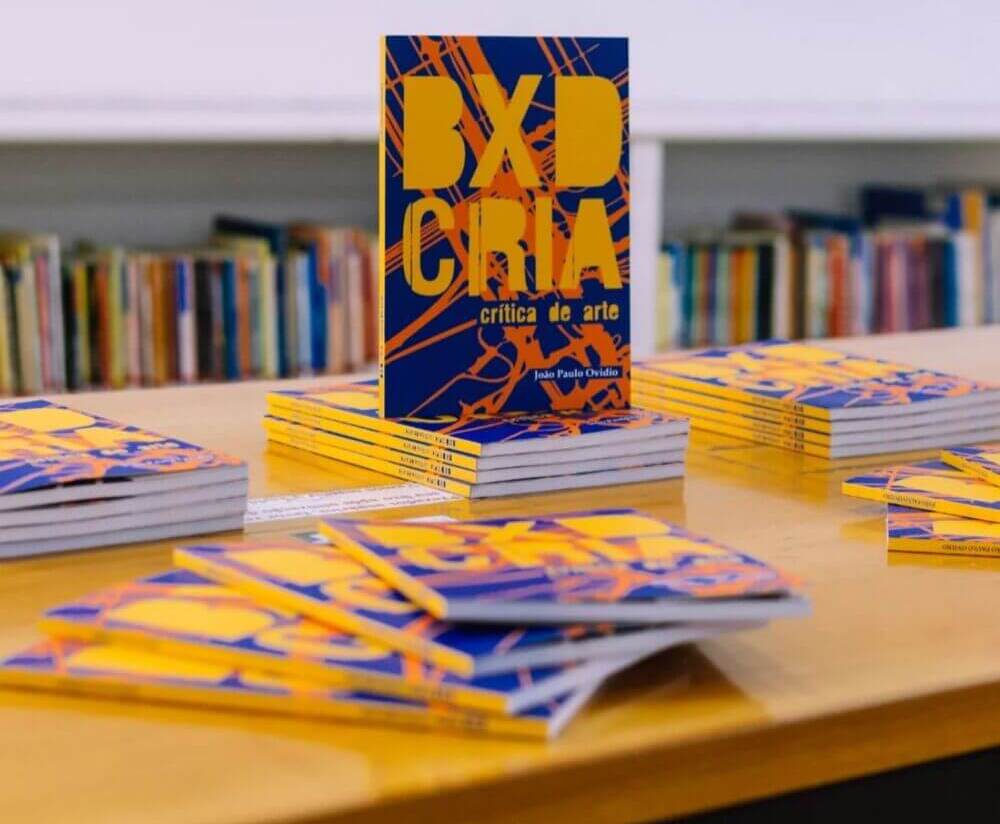

Mélanie: Acredito que podemos começar pela primeira mesa, que carrega o tema “Arte-educação: O papel do artista na construção do imaginário periférico”. Podemos perceber que é a mesa com o tema da educação que abre o evento. Existe uma fala que o próprio crítico de arte e professor João Ovídio vai falar no meio dessa mesa que, pra mim, faz muito sentido, que é o fato de não acreditar numa produção artística ou cultural que não considere a educação. Então, começar essa conferência com o tema da educação é muito potente. Além do João Paulo Ovídio, que é de Caxias, tivemos o Ivan de Oliveira e o Jefferson Medeiros, ambos artistas e educadores de São Gonçalo.

Savio: Inclusive a primeira fala, da primeira mesa, da primeira conferência de arte de São Gonçalo, é uma fala do Ivan de Oliveira. O Ivan é artista e ator há muito tempo, também é educador de escola pública no município de São Gonçalo. Conheci o Ivan de Oliveira incentivando e apoiando o trabalho do Fernando Mattos no Colégio Walter Orlandini, onde eram realizadas oficinas de teatro para os estudantes interessados. Para além da imagem de um mestre vivo, também está no meu imaginário a referência de um trabalho artístico enraizado. Para além de ressoar no teatro, o Ivan ressoa na composição do imaginário de jovens que ainda estão tentando entender onde podem pisar. Ele inicia sua fala assim:

Eu faço parte da comunidade do Complexo do Salgueiro, onde só a força policial é presente naquele lugar. E quando a gente traz o aluno para esse momento transformador através da arte, ele descobre outras oportunidades para além da que ele está inserido. Esse é meu papel.

Então, pensando no tema dessa mesa, o Ivan se porta como motor do imaginário periférico, justamente por instaurar modos de permanência no campo artístico e artístico-pedagógico.

Mélanie: Há algo precioso no fato de o Ivan ter sido professor de tantos artistas. Ele encarna a potência do educador da escola pública, aquele que, no cotidiano da sala de aula, abre mundos possíveis. Eu mesma, quando entrei na graduação, ainda não acreditava que seria viável viver de arte. Imagina, então, na escola básica. E, no entanto, quantos não se tornaram artistas a partir desse encontro com Ivan? Ele foi espelho.

Por isso também fez sentido trazer João Paulo Ovídio para o diálogo. Ele próprio afirma:

Este ano completo dez anos de atuação no campo da arte-educação, e minha primeira experiência foi no meu território, o que não é uma realidade para todo mundo.

Sua trajetória na Baixada é gesto de autorreferência: ao publicar seu livro, escreve sua própria história e inscreve seu território nas narrativas de história da arte.

Eu vejo, no trabalho curatorial e pedagógico que Ovídio tem realizado, uma forma de se enunciar no mundo, sabe? Na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, Ovídio reinventa o currículo. Em suas aulas, convoca referências artísticas da Baixada, devolve à universidade o que é da margem, reordena os lugares de fala e de saber. É por isso que o convidamos para São Gonçalo: para pensar como também podemos articular nossas próprias referências.

A contribuição que o Jefferson Medeiros trouxe para essa mesa ficou muito forte pra mim. O seu trabalho constrói narrativas autônomas em corpos periféricos e contribui para o rompimento dos ideais coloniais. O vínculo com São Gonçalo me impressiona, especialmente quando ele afirma:

O meu trabalho de arte é a partir de São Gonçalo. É a partir dessa cidade que eu construo minha visão de mundo, minha perspectiva de mundo.

Ele fala que o trabalho dele é uma ferramenta que projeta novos horizontes e, por isso, não dá mais pra gente permitir que essa nossa história seja contada por outras pessoas.

Foi muito importante esse momento do diálogo dessa conferência, tanto de eles poderem ser provocados e falar quanto o momento em que a gente abriu pro público falar e perguntar diretamente pra eles. O que trouxe reflexões muito importantes sobre como a gente produz esses novos horizontes. Como a gente traça essa história contada por nós? Como colocamos esse trabalho como um grito?

Savio: Já na segunda mesa “Corpo pendular: a performatividade do cotidiano e da jornada da periferia”, buscamos refletir sobre como artistas e agentes pensam a jornada de trabalho e as demais jornadas do cotidiano. Aqui, a performatividade não é entendida apenas como expressão artística, mas também como a expressão do corpo situado nas demandas e tensões da periferia.

Com a presença de Gabriella Marinho, Alan Adi e Antônio Amador, iniciamos a conversa provocando nossos convidados se seria possível um corpo periférico produzir a partir do “ócio criativo”. À primeira vista, nossa provocação pode parecer despretensiosa, mas acredito que fomentamos trocas sóbrias sobre os corpos criativos trabalhadores periféricos. Lembro do Alan refletindo sobre a imagem do artista-operário, noção que atravessa suas pesquisas ao tensionar as imagens sociais associadas ao Nordeste e sua permanência no imaginário nacional. Alan investiga a herança social dessas imagens, e em objetos, pinturas e instalações as conecta a questões centrais da sociedade brasileira, como migração, economia, história e educação. Uma frase que me marcou nessa reflexão foi:

Somos operários, né? E aí: qual é o corpo de um operário? É bravo. Cansa. Essa imagem do “dom do artista”, do artista com o dom, que só espera a inspiração… não existe. […] Somos sapateiros, costureiros, alfaiates, cozinheiros… somos operários. Dividimos, nesse sentido, as mesmas aflições. Ninguém aqui é elite.

Em outro momento, percebemos na fala da Gabriella Marinho que o movimento pendular não se trata somente do trânsito entre trabalho e estudo, mas também da tarefa de equilibrar desejos.

Eu nasci e vivo até hoje no Jardim Catarina, onde cresci. E quando me apresento falo sobre as pessoas que me criaram: minha mãe, minha avó e minha tia — essas três mulheres que sempre foram pessoas em movimento. Elas sempre tentaram unir o trabalho formal, o ofício, aos processos criativos.

Isso é algo que sempre aconteceu, desde que eu me entendo por gente. Acho que parte da minha herança veio justamente desse caminho: entender os processos de trabalho e conseguir unir esses processos formais com os criativos, que me formam enquanto pessoa.

A todo momento, no diálogo dessa mesa, perguntamo-nos: como produzir a partir de metodologias de reinvenção, metodologias dissidentes ou, ainda, de recriação dos limites já inscritos em corpos periféricos?

É nessa direção que trazemos a fala de Antonio Amador, artista visual interessado em programas performativos que investigam o corpo e seus atravessamentos transdisciplinares. Junto a Jandir Jr., desenvolve o Amador & Jr. Segurança Patrimonial Ltda., série de propostas performáticas realizadas em instituições de arte pelos próprios artistas trajados com uniformes de segurança. O trabalho parte das tensões entre essas instituições e os trabalhadores que atuam cotidianamente em suas salvaguardas. Uma tensão que existe também com as pessoas trabalhando como mediadoras, que Amador já assumiu em diferentes instituições.

Na fala a seguir, ele reflete sobre como uma dessas experiências exemplifica seu pensamento em torno do ócio criativo.

Veja, essa relação do ócio criativo está muito circunscrita a um determinado tipo de classe social que o organiza nessa condição. Uma pessoa que não necessariamente está preocupada, por exemplo, com o pagamento das contas, vive outra estrutura, outra sociabilidade. Eu gosto de trazer exemplos da minha vida. Em 2014 ou 2015, eu trabalhava na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro, como monitor de exposição. Naquela época, não havia banco para sentar: ficávamos em pé o tempo inteiro, não podíamos sentar. Era sempre essa dinâmica, mediando as pessoas que circulavam. A Caixa era ali na Carioca, passava muita gente. Mas havia momentos em que a galeria ficava vazia e a gente precisava continuar em pé, esperando o fim do expediente. Muitas vezes, já tínhamos visto a exposição várias vezes. Então, tentando elaborar estratégias para fazer o tempo passar, eu comecei a usar os folders da programação: ficava na porta, entregando e inventando falas para puxar conversa.

Por exemplo: tinha uma mostra de fotojornalismo, e eu entregava o folder dizendo “Oi, tudo bom? Pode tirar fotografia da realidade aqui”. Muita gente só pegava e entrava, sem dar atenção. Mas algumas pessoas se interessavam, e daí a gente entrava num bate-papo ali acerca do que seria a mediação. Esse é um exemplo de como o ócio, nesse contexto, não era um tempo livre para criação poética, mas uma estratégia de conforto mental em meio ao cansaço corporal e à espera. Acho que existem essas duas linhas: de um lado, a ideia moderna de “ócio criativo” vinculada a um sujeito artista com privilégios; de outro, o que criamos de estratégias na opressão, no sofrimento, no cansaço cotidiano e laboral.

Mélanie: Realmente essa mesa foi muito preciosa. Dentro desse exercício de revisitar o que foi dialogado, uma fala da artista Gabriella Marinho me marcou profundamente. Ela falou sobre a experiência de se identificar e transitar através do barro. Ao discutir o ócio criativo, explicou que cria e trabalha no mesmo território em que vive.

Diante da pergunta se seria possível encontrar ócio criativo em um corpo exausto, Gabriella respondeu que, em casa, a ansiedade a consome. Seu caminho é se voltar para o território: ela sai, caminha pelo bairro, observa o chão, o barro, e nessa reconexão encontra energia para retomar o trabalho. A partir disso, ela define como enxerga sua relação com seu trabalho:

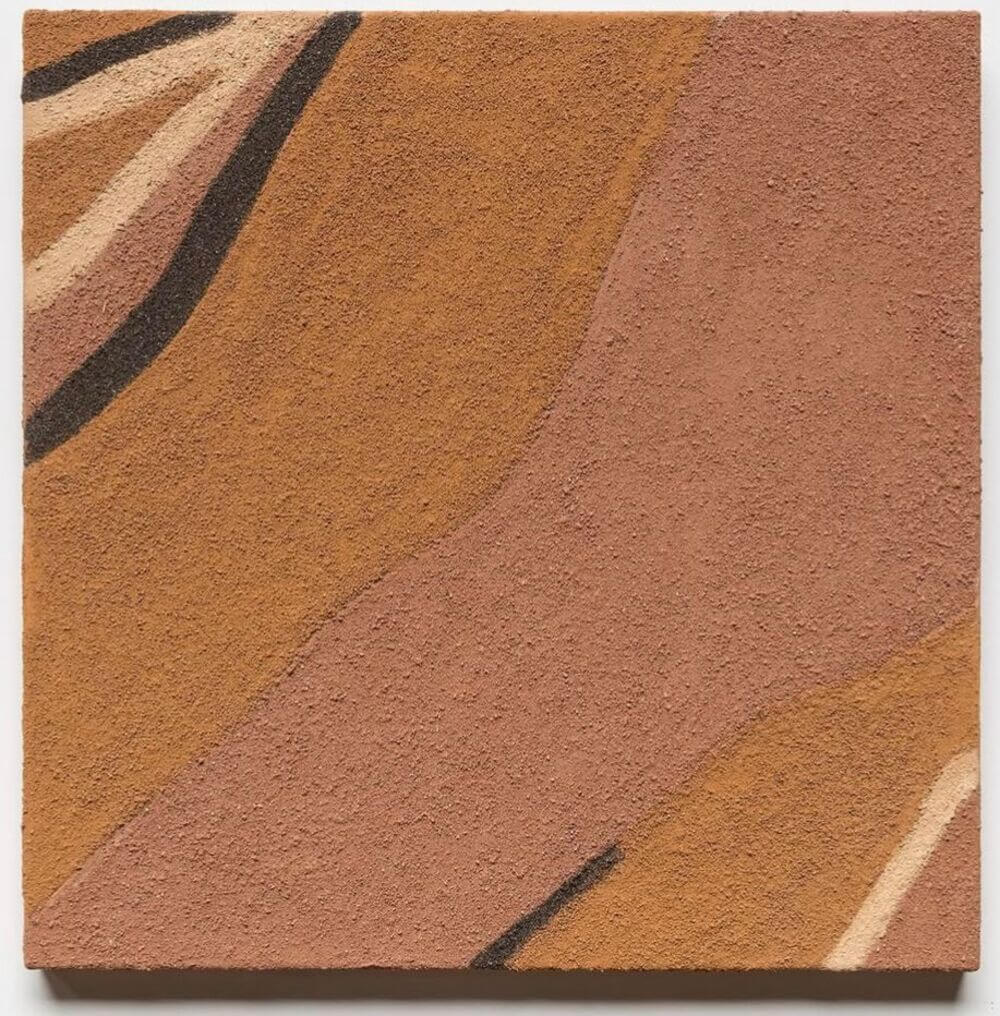

Então eu penso e tento me enxergar através do material que eu uso. Não é só um material que define a linguagem do meu trabalho, mas também o jeito como eu me coloco no mundo.

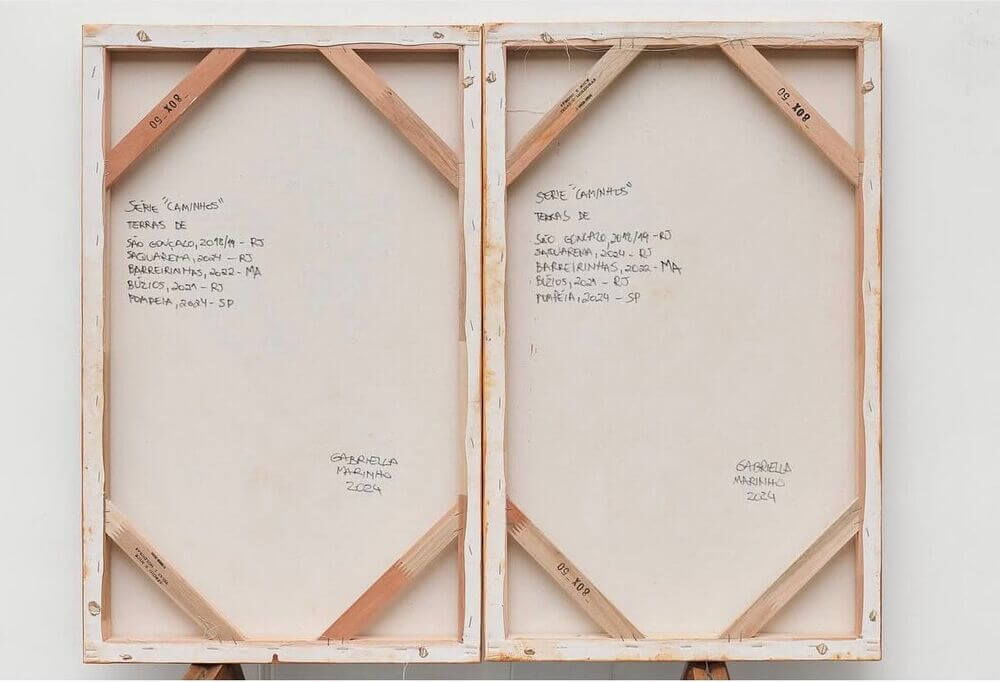

É muito bonito como ela constrói essa relação com o território, o lugar de onde vem, onde atua, onde cresce, onde reconhece vínculos com as pessoas. Mais do que isso, ela utiliza esse chão, esse barro, como matéria para desenvolver sua produção artística. Para quem não conhece, Gabriella trabalha tanto com o barro do território onde mora quanto dos lugares por onde transita. Se está em São Paulo, coleta o barro de lá. Se está no Rio, usa o barro do Rio. Em residências fora do país, traz o barro desses outros lugares. Assim, sua obra se torna também um trânsito feito corpo-chão-coração.

a) Anotações atrás da tela das datas e lugares das terras coletadas de 2018 até 2024

b) Série Caminhos, 2024

Savio: Esse gancho do trabalho da Marinho com o que estamos tentando pensar junto dessa edição da revista ficou muito interessante! Agora vai ser difícil dissociar a prática da Gabriella desse conceito. Se todos os problemas fossem bonitos como esse, né!

Sendo assim, vamos para o terceiro e último diálogo cruzado com o tema “Ficcionar futuros: práticas insurgentes das periferias”. Aqui, partimos da compreensão de que imaginar é condição para poder. É preciso ficcionar sobre um futuro melhor para que um futuro possível exista. Quase como um exercício de sustentar perspectivas. Porém, em um ambiente colonizado, os sujeitos são privados dessa faculdade: não se permite fabular, não se alimenta o imaginário, não se cultiva a perspectiva.

Entendemos que a cidade é um território marcado por experiências coletivas, e aí a gente já começa a se indagar no contexto da cidade periférica se é possível entrelaçar as relações artísticas de forma que essas delimitações territoriais sejam alteradas, mudando assim as relações simbióticas e experiências compartilhadas. Não se trata apenas de trabalhar ou produzir, mas também de habitar o campo das ideias. Às vezes, até mesmo de habitar o descanso, para então habitar o pensamento. Foi nesse horizonte que recebemos Gabriela Bandeira, Guilherme Vergara e Rothyer Kali.

Mélanie: Uma das coisas mais interessantes nesse diálogo foi a sua pergunta sobre como a atuação de artistas como Rothyer e Gabi pode ser um propósito de futuros, de ficcionar esses futuros. Lembro que Rothyer, ao se apresentar, disse que era pioneira da cultura ballroom em São Gonçalo. A cultura ballroom é um movimento artístico, social e político criado por pessoas LGBTQIAPN+ negras e latinas, que surgiu nos Estados Unidos nos anos 70 como uma resposta à exclusão e uma forma de resistência, acolhimento e afirmação de identidade. Ser pioneira neste contexto parece duplamente potente, assumindo ser a primeira pessoa a praticar e articular essa cultura em um território. Para isso, ela buscou conhecimento no Rio de Janeiro e já viajou para vários estados no Brasil para viver a cultura ballroom.

Ao responder, ela destacou como a cultura ballroom pode ser uma casa para pessoas socialmente excluídas por diferentes razões. Uma casa no sentido de abrigo, de respiro, de cuidado e de possibilidade de existência. Afinal, como pensar em futuros se o básico da existência não está garantido? Nessa perspectiva, a atuação na ballroom é, antes de tudo, sobre ter uma casa, um lar, um lugar para existir, para depois poder criar e caminhar artisticamente.

Ainda nessa mesa, tivemos a artista Gabriela Bandeira. Gabi tem um programa/laboratório de ações chamado aGradim, onde articula forças coletivas para examinar as mutações urbanas, os ecossistemas, criando uma mobilização de novas práticas que desorganizam o meio e proporcionam novos modos de enxergar o cotidiano. Esse projeto acontece na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, onde tem uma comunidade enorme de pescadores regionais. Na sua apresentação, ela fala sobre como a gente tem desencantado com os nossos corpos. A cidade está precisando se reencantar de novo, e nós, artistas, estamos a serviço também de desenvolver não só a repetição, mas de pensar narrativas de encantamento. E ela complementa:

No início de outubro, retomei uma vivência antiga. Quando era criança, frequentava muito a Praia da Luz, Itaoca e Itaúna. Mas, à medida que a segurança na cidade foi mudando, tornou-se cada vez mais difícil adentrar essas regiões, não só para pescadores, mas para toda a população de São Gonçalo.

Consegui, então, desenvolver um trabalho lá, atendendo 19 jovens de uma escola, o CIEP Carlos Marighella, que fica em Itaoca. Fui através do projeto Mangue Doce, que visa a criação de práticas de educação ambiental ligadas ao mel produzido no manguezal. Dos 19 jovens, 16 eram filhos de pescadores artesanais. E todos eles sabiam o nome das espécies que viviam naquele manguezal. Isso é ciência e riqueza.

O que me parece mais potente nessas atuações, tanto de Rothyer quanto de Gabriela, é que não se trata apenas de buscar conhecimentos fora, mas de retornar. A volta se torna até mais importante que a ida.

Savio: Mélanie, que luxo sermos contemporâneos de Rothyer Kali e Gabi Bandeira! Às vezes fico contemplando o quão bonito é compartilharmos o tempo com essas pessoas que admiramos profundamente. Podemos perceber nesses agentes (curadores, artistas, pesquisadores, educadores ou produtores) um modo de pensar que não se limita à lógica racional.

Se fosse apenas pela lógica, não haveria motivos para que retornassem às suas comunidades, muitas vezes carentes de referências, de fomento ou de oportunidades. Mas o retorno acontece porque se pensa também com outros órgãos, com outros organismos — um pensar visceral e desobediente.

Mélanie: Concordo, Savio. Penso que, ao longo da história da arte, naturalizou-se a produção a partir do olhar do outro, esse outro que passa a escrever, interpretar e criticar o que emerge de nossos territórios. Essa lógica nos silencia, porque deixa de registrar nossas próprias criações, de narrar nossas próprias revoluções.

É primordial retomar o olhar para o nosso território. Como a Gabi Bandeira falou, “se estivermos sempre direcionados ao centro (o centro do Rio, que é também centro das disputas) estaremos sempre atrasados”. Mas, se colocarmos nossa atenção, nosso corpo, no nosso chão, no nosso território, naquilo que estamos produzindo, pensando e articulando, a lógica se inverte, pois estaremos produzindo a partir de onde estamos.

Por fim, é fundamental pontuar: há gente produzindo conhecimento nesse território. Há gente produzindo futuro nesse lugar.

Savio: Como fechamento das nossas contribuições à 1ª Conferência de Arte Contemporânea de São Gonçalo, deixamos uma fala, uma imagem, uma cena do último diálogo cruzado com nosso professor e amigo Luiz Guilherme Vergara.

Eu acho muito importante que a gente não transforme o termo sonhar em uma alienação do real. Os artistas são agentes de um “sonhar diurno”, porque eles trabalham — e trabalhar é sonhar também. Não é um sonhar alienante, de fuga da realidade. É um sonhar que se comprova. Estamos aqui para isso. A arte vem de uma forma que não é, muitas vezes, imediata. Mas ela toca na essência do que significa estar vivo. Porque, sim, você pode adiar seus sonhos, seus talentos, pode ir comprando compensações de consumo. Mas quando a gente tem pessoas como essas aqui, elas são disparadoras de centelhas — e não é para fugir.

Eu estou aqui porque acredito na importância de todas essas pessoas-agentes de transformações de São Gonçalo. Estive várias vezes com estudantes de São Gonçalo da UFF. Esse engajamento traz uma força vital que é muito diferente de uma pessoa de classe média, confortável. Essa resiliência é um fator fundamental das transformações artísticas. É o que eu chamo de pragmatismo utópico: pensar o real, mas não se acomodar com o real que está dado agora. E eu digo isso reconhecendo também o que a Gabi falou: toda essa esfera de poderes paralelos que atravessa a Baixada, os incêndios, os territórios indígenas ameaçados… Existe todo um universo de alerta, de desencanto. Mas aí entra a pergunta: como a gente usa essa adversidade como entendimento de uma necessidade vital da arte?

Nós encerramos aqui esse diálogo a partir da primeira edição da Conferência de Arte Contemporânea de São Gonçalo (Coarco), que agora reverbera na edição “Corpo, Chão, Coração” da Revista Mesa. Para quem quiser se aprofundar, estamos disponibilizando abaixo os links das conversas na íntegra, junto aos nossos contatos no Instagram.

Nós somos Mélanie Mozzer e Savio Ribeiro, e queremos agradecer profundamente à Revista Mesa pelo convite e a Luiz Guilherme Vergara e Jessica Gogan, que caminharam junto conosco nesse processo.

Seguimos juntos, produzindo, pensando e sonhando futuros a partir desse chão. Muito obrigado!

Link para acessar o vídeo completo das mesas: Conferência de Artes Contemporâneas de São Gonçalo – YouTube

Instagram: https://www.instagram.com/plataforma.defluxo/

***

Mélanie Mozzer

Mélanie Mozzer é arte-educadora e curadora, cria de São Gonçalo, território que a atravessa e ensina todos os dias. Bacharel em Artes pela Universidade Federal Fluminense, atua entre produção cultural, curadoria e educação, sempre a partir de uma escuta atenta e de um olhar contracolonial. Idealizou e dirige a Plataforma Defluxo, espaço de criação e investigação em artes visuais e educação. Sua prática busca tensionar os modos de produção de saberes, criando espaços de escuta, presença e troca, onde corpos dissidentes possam imaginar juntos. Integra a equipe de educação do Instituto Moreira Salles.

Savio Ribeiro

Savio Ribeiro é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense e graduado em Artes pela mesma instituição (2024) com a pesquisa Bege Não É Cor de Pele, dedicada à investigação de cor, representação e racialidade. Atua em performance, pedagogias críticas e práticas cênicas dissidentes. Cofundador da Plataforma Defluxo, território artístico-pedagógico de curadoria colaborativa e investigações performativas, onde desenvolve pesquisas e práticas voltadas à criação e à crítica das artes. Integra também a equipe do Centro de Artes da UFF, colaborando na montagem de exposições e no diálogo entre artistas, curadorias e instituições.

1 BISPO, Nêgo. a terra dá, a terra quer, São Paulo: Ubu Editora, 2023, 38.