A concepção de corpo a partir das práticas dos especialistas indígenas do Alto Rio Negro

João Paulo Lima Barreto (Tukano)

A ideia, neste artigo, é apresentar as concepções de corpo a partir das práticas dos especialistas indígenas, tais como meu avô, mostrando a teia de relações que se conecta ao corpo como “força vital” da pessoa, e trazendo esses conhecimentos em diálogo com minha trajetória, que vai da comunidade à universidade e às ciências biomédicas.

1. Trajetória: da comunidade à universidade

Aprendi muito na infância e na adolescência convivendo com meus avós, sobretudo com meu avô paterno, Ponciano Barreto, um especialista yai (“pajé”). O yai é detentor de Kihti ukũse (o conjunto das narrativas míticas dos Tukano, Yepamahsã); Bahsese (repertório de fórmulas, palavras e expressões retiradas dos Kihti ukũse); e Bahsamori (o conjunto de práticas sociais associadas aos bahsese e às festas e cerimônias rituais ao longo do ciclo anual).

Meu avô era um famoso mediador cosmopolítico, cuidador da saúde das pessoas e formador de novos especialistas na região do Alto Rio Tiquié, um rio afluente do Uaupés. Denomino especialistas os yai, kumu e baya (no plural: yaiua, kumuã e bayaroa), pessoas que passaram pela formação, que são detentores de conhecimentos, formadores de novos especialistas e exercem a “profissão” de cuidado com a saúde e a cura das pessoas e do coletivo. Além disso, são mediadores cosmopolíticos e operadores de kihti ukũse, bahsese e bahsamori e possuem a mesma base de formação, mas cada um tem sua especialidade.

Na comunidade, nas rodas de conversa, quase sempre o papo girava em torno dos Kihti ukũse e dos bahsese, assunto de gente adulta, como eles costumavam dizer. Mas não proibiam as mulheres com seus filhos de ficarem sentadas ao seu redor. Para nós, crianças, era proibido fazer barulho e correr; nossas mães exigiam silêncio e recomendavam ouvir as conversas dos velhos.

Também, durante as conversas, comentavam sobre os perigos das doenças, que apareceriam conforme as constelações estelares; os perigos do tempo de cheia dos rios, do tempo de verão, do tempo de fartura de frutas silvestres e do tempo de fartura de larvas comestíveis, chamadas de nihtiã. Ao falar dos perigos também se falava de bahsese, dos Kihti ukũse e sobre os discursos formais das cerimônias de poose (rituais de oferta e festa), assim como da organização social — dos grupos de irmãos maiores e de irmãos menores. Enfim, aquelas rodas de conversa eram momentos de atualização dos conhecimentos. Para as crianças, contavam histórias dos bichos, do boraro (curupira), do bisio, do saharowati e dos welrimahsã (humanóides da floresta). Falava-se também dos marcadores do tempo, das constelações, dos bioindicadores, da divisão do tempo de verão e da divisão do tempo de inverno.

Por volta dos meus cinco anos de idade, eu passei a conviver mais com meus avós paternos. A casa onde morávamos tinha duas divisórias: uma parte do aposento da família e outra que correspondia à cozinha, espaço que meus avós preferiam como seu aposento. Quando passei a morar com eles, antes de eu dormir, minha avó sempre me contava historinhas de bichos, como da cutia, do caranguejo, do inambu e dos perigos que apareciam ao longo do tempo. Durante o dia, quando meu avô não ia para o roçado colher folhas de patu (ipadu), ele saia para pescar e, muitas vezes, me levava junto. No momento da pescaria, a ordem era ficar quieto, sem perguntas, sem fazer barulho, apenas seguir suas ordens. Depois da pescaria, já voltando para casa, durante o percurso até chegar ao porto, meu avô contava histórias sobre os lugares, sobre os waimahsã (demiurgos e organizadores do mundo terrestre) que habitavam os lagos, sobre os nomes das corredeiras, sobre os oãmahrã (sujeitos que construíram o mundo terrestre) e sobre outros personagens que ajudaram a organizar o mundo, futuro lugar de habitação dos waimahsã e dos humanos.

Na maioria das vezes em que meu avô contava histórias para mim, eram apenas partes introdutórias, resumidas e simples para que eu pudesse minimamente entender o sentido daqueles Kihti ukũse. Ele também falava sobre o significado dos sonhos e do canto dos pássaros e contava histórias sobre os peixes e as transformações dos bichos.

Meu avô, por ser um renomado yai do Alto Rio Negro, especialmente da região do Rio Tiquié, era bastante requisitado pelos moradores locais para atender os doentes. Exercia seu ofício com muita dedicação e zelo. Um dia, falando sobre a sua formação, contou o que seu formador lhe dissera no dia de sua conclusão. Essa fala do meu avô nunca saiu da minha cabeça:

Agora tu estás formado. As pessoas te procurarão

durante o dia, ao anoitecer, durante a noite, de

madrugada ou pelo amanhecer, durante a chuva ou

durante o sol. Te buscarão onde você estiver, no roçado

ou na pescaria. Atenda-os sem hesitação, sem

resmungar. Nunca diga “não”. Tudo isso tu deverás

fazer com alegria, com segurança, com entusiasmo,

pois tu foste formado para essa missão.

Meu avô levava essa recomendação a sério, exercia seu ofício de yai com muito respeito e dedicação, e, acima de tudo, gostava do que fazia. Convivendo com ele, eu pude acompanhá-lo no exercício do seu ofício. Muitas vezes, cheguei a viajar com ele, acompanhado da minha avó.

Muito mais tarde, fui para o seminário Salesiano, onde passei seis anos. Cursei Filosofia Seminarística no Instituto Superior de Filosofia, Teologia Pastoral e Ciências Humanas (CNBB/NORTE I) por três anos, passei um ano no noviciado e fiz voto temporário de castidade, pobreza e obediência. Em 2000, desisti da carreira do sacerdócio e voltei a estudar filosofia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), ao mesmo tempo que fazia o curso de Direito na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Acabei desistindo desse último para ingressar no curso de Mestrado em Antropologia da UFAM.

O período de idas e vindas entre a Filosofia Seminarística e o curso de Filosofia na UFAM foi muito marcado por uma formação do pensamento filosófico ocidental. As explicações dos gregos sobre o mundo, sobre os demiurgos (deuses) e sobre a origem das coisas muito coincidiam com a maneira como meu avô me explicava o mundo. Quando os professores falavam sobre a cosmologia dos gregos, me remetia diretamente para o universo dos Kihti ukũse que eu aprendi com meus avós.

Muitas vezes eu desejava compartilhar meus saberes na sala de aula, as formas de explicação do mundo e das coisas do ponto de vista dos Yepamahsã (Tukano). Quando me esforçava para contar, os professores logo diziam que isso era mito, que aquele espaço (sala de aula) era para aprender filosofia, ou melhor, era espaço para filosofar. Isso aconteceu tanto na universidade quanto no seminário onde eu havia estudado antes.

A necessidade desse diálogo se tornou evidente quando, em 2009, minha sobrinha, com doze anos de idade, sofreu um acidente ofídico, tendo sido picada por uma cobra venenosa nas redondezas da nossa comunidade no rio Tiquié. O tratamento gerou conflitos significativos entre os métodos de medicina indígena de bahsese e os moldes da medicina hospitalar que recomendavam amputar seu pé. Felizmente conseguimos ser escutados e deu certo. Mas o fato ora descrito é um exemplo de outros vários casos similares no Brasil. E esse acontecimento nos inspirou a iniciar uma jornada de articulações para a fundação do Centro de Medicina Indígena Bahserikowi, em Manaus, que é pioneiro no Brasil. Assim, o “mito de origem” do Centro ocorre em um contexto de negação dos conhecimentos e práticas terapêuticas indígenas.

Eu já estava ciente de que algo deveria ser feito para desconstruir o imaginário criado ao longo de muito tempo sobre a figura do “pajé”, bem como as (pré)concepções sobre os conhecimentos indígenas, haja vista a história do acidente ofídico de minha sobrinha e a luta que travamos para ter o direito de fazer um tratamento em conjunto com a biomedicina. Desde então busco caminhos para trazer os conhecimentos indígenas em diálogo com a ciência.

2. A antropologia como estímulo para “pensar o pensamento indígena”

Dediquei meus estudos acadêmicos, no mestrado e no doutorado, a evidenciar esses conceitos nativos, mais especificamente os conceitos dos yepamahsã (Tukano). Esse trabalho vem sendo desenvolvido com outros colegas indígenas do curso de Pós-graduação em Antropologia Social e membros do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena (NEAI). Assim, meu trabalho não propõe um contraponto a nenhum deles, mas busca promover, junto ao que foi produzido, uma maior compreensão dos conceitos propriamente nativos.

Em meu trabalho de mestrado, defini waimahsã como humanos que habitam os domínios ou “ambientes” da terra, da floresta, do ar e da água; que possuem capacidade de metamorfose e de camuflagem, assumindo (vestindo a roupa) a forma de animais e de peixes e adquirindo suas características e habilidades físicas; como a fonte de conhecimento, aqueles com os quais os especialistas tukano (yai, kumu e baya) devem se comunicar e aprender, acessando com eles seus conhecimentos. Waimahsã são também seres que habitam todos os espaços cósmicos, que são donos dos lugares e responsáveis pelos animais, pelos vegetais, pelos minerais e pela temperatura do mundo terrestre. Eles [waimahsã] só podem ser vistos por um especialista, isto é, yai ou kumu. Esses seres são, por fim, a própria extensão humana, devendo sua existência e reprodução ao fenômeno do devir, isto é, à continuidade da vida após a morte, sendo assim a origem e o destino dos humanos, seu início e seu fim. A categoria de wai-mahsã, assim grafada com hífen, foi abundante e literalmente traduzida pelos antropólogos como “gente-peixe” (uma vez que wai: peixe; mahsã: gente), o que levou ao entendimento superficial de que peixe é gente para os Tukano. Como discuti em meu trabalho, peixe não possui atributos antropocêntricos, isto é, não tem status de gente ou de pessoa. Para os Tukano, os peixes nunca tiveram, nem mesmo em sua origem mítica, condição humana. Pelo contrário, sua gênese está quase sempre relacionada ao que é descartado: restos de madeira, objetos e ornamentos abandonados pelos waimahsã, as partes descartadas e podres do corpo humano etc.

O passo seguinte foi meu ingresso no doutorado, em 2016. Meu objetivo foi continuar investigando os conceitos nativos à luz da antropologia. Para tanto, quero deixar claro que eu não fiz investimentos em “pesquisas de campo”, no sentido clássico da antropologia, nem mesmo em incursões às comunidades indígenas, mas tive a grande oportunidade de encontrar com os especialistas indígenas Yepamahsã (Tukano), Ʉmukorimahsã (Dessana) e Ʉtãpirõmahsã (Tuyuca), em Manaus, onde moro, sobretudo com aqueles que vieram para prestar seus serviços de especialistas (xamãs) no Centro de Medicina Indígena Bahserikowi, que idealizei, ajudei a criar e que acompanho desde sua fundação em 2018. Investi meu tempo em acompanhar as práticas de bahsese dos kumuã no Centro de Medicina Indígena Bahserikowi. Convivi intensamente com eles e entre eles, participei das rodas de conversa sobre Kihti ukũse e bahsese, fui intérprete do kumu na sala de consulta e acompanhei os tratamentos. Dessa maneira, os dados reunidos e as reflexões produzidas neste artigo partem do meu aprendizado com os kumuã que atuaram e atuam no Bahserikowi, somados aos meus aprendizados durante a minha infância, com meus pais e com meus avós, e ao longo de minha vida na comunidade em Pari-Cachoeira, no Alto Rio Negro.

Acredito que ficou lá na graduação o ensaio das minhas crises intelectuais, o desejo de explorar os conhecimentos indígenas. Como costumo dizer: pensar o pensamento indígena. Mas isso não foi e continua não sendo algo fácil. Muita gente pensa que o simples fato de ser indígena já nos confere a condição de “pensar diferente”, de saber expressar a diferença de mundo das concepções que temos em relação à “tradição científica ocidental”. No fundo, o que se passa é o contrário: quanto mais avançamos nas conquistas da ciência, mais científicos ficamos, mais distância tomamos de nossos mundos indígenas, de nossas verdades, de concepções teóricas e práticas indígenas. Isso nos dificulta identificar e elaborar nossos próprios conceitos, ou, com menos ambição, nossa singular maneira de ver e pensar o mundo sob “nossas” lentes. Em síntese, dediquei-me ao exercício de reflexividade.

No doutorado, decidi apostar numa investigação sobre a concepção de corpo a partir das práticas de bahsese dos especialistas que atuam no Centro de Medicina Indígena Bahserikowi. Nesse processo, preferi me desprover de instrumentos de pesquisa, como gravador, máquina fotográfica, caderno de campo, questionários prontos ou pranchetas; essa foi a opção que fiz, por concluir que tais instrumentos intimidavam ou causavam timidez às pessoas. Tomei essa decisão a partir da minha própria experiência. Renunciar esses instrumentos requer boa memória para guardar as informações preciosas e, logo, de modo solitário, transpor as partes filtradas para registros.

Desprovido desses instrumentos, o convívio com os kumuã no Bahserikowi foi como voltar no tempo em que convivi, na minha infância, com meu avô. Os kumuã, a todo momento, falavam de Kihti ukũse e bahsese. A partir de suas experiências de atendimento no Bahserikowi, compartilhavam entre si e com os colaboradores sobre os casos de “doenças” e suas respectivas fórmulas de bahsese.

Pela manhã, ao chegar no Centro de Medicina, os kumuã, tomando seu café, comentavam sobre os casos atendidos no dia anterior. Contavam com muitos detalhes, relacionavam com as afecções e falavam como articular bahsese a partir daquele Kihti ukũse. Esses momentos só eram interrompidos com a chegada de pessoas que iam até o Centro para se consultar. Falando em suas línguas nativas, contavam histórias sobre os seres que habitam o cosmo, sobre a construção1 do mundo terrestre, sobre a origem dos humanos após a construção do mundo e as histórias dos seres que ajudaram a organizar o mundo terrestre. O Centro de Medicina respirava bahsese e Kihti ukũse.

Nos dias de chuva, o aprendizado era mais intenso e demorado. Os kumuã, na ausência dos pacientes, passavam horas falando dos Kihti ukũse e dos bahsese para os jovens colaboradores do Centro. Ao ouvi-los, eu começava a me lembrar dos Kihti ukũse sobre os quais meus avós me contavam antes de eu dormir, deitado à beira do fogo, durante a colheita de folhas de patu ou durante a pescaria. Lembrava também os perigos e cuidados da relação com os waimahsã, e de manter a boa comunicação com eles, donos e responsáveis pelos lugares. Lembrava-me, enfim, do cuidado com o corpo e da importância das relações entre os grupos sociais.

Ouvi sobre as histórias de origens dos bichos, as transformações das pessoas em bichos, entre tantos outros Kihti ukũse. Hoje, reconheço o quanto foi fundamental o tempo que convivi com meus avós. Ouvir os kumuã contarem os Kihti ukũse levou-me a ouvir a própria voz do meu avô. Como um livro aberto, as falas dos kumuã me convidavam a percorrer o elo perdido entre mim, indígena, e o mundo externo que tive que enfrentar a duras penas para calcar cada passo. As palavras dos kumuã revelavam, aos poucos, um universo particular, vivido ou a viver.

Ao comentarem os casos dos pacientes, os kumuã diziam que chegavam muito doentes no Bahserikowi, sofrendo de consequências pelo descuido com a proteção contra ataques de waimahsã, pelo descuido com a alimentação, pela falta de proteção do corpo contra as intempéries nos momentos mais vulneráveis da vida.

Os kumuã tinham seu método e uma lógica própria de contar Kihti ukũse e de fazer o bahsese, de explicar sobre as paisagens, as qualidades dos bichos, a organização dos espaços, dentre tantas outras explicações sobre as coisas do mundo, sobre os seres, os grupos sociais e as unidades sociais. As conversas com os kumuã eram verdadeiros momentos de aula, de ensinamento de fórmulas de bahsese sobre vários tipos de afecções e para a comunicação com os waimahsã. Além dos momentos públicos, houve também os momentos mais reservados, sobretudo quando tomávamos cerveja juntos. Durante esses momentos, os kumuã contavam-me muitas fórmulas de bahsese. Mas, um dia, um dos kumu me dirigiu palavras desoladoras. Disse que eu era muito ruim para aprender e para memorizar aqueles Kihti ukũse, bahsesee bahsamori, que minha cabeça estava mais voltada para aprender coisas dos “brancos”. Essa fala veio como um incentivo para que eu concluísse meus estudos, e depois voltasse a me dedicar ao aprendizado de bahsese com eles. Para isso, primeiro eu teria que passar pela “descontaminação” do meu corpo. Segundo eles, meu corpo estaria contaminado pelas coisas dos brancos, tanto biológica quanto mentalmente. O corpo como modo de pensar e ser. Tudo isso, segundo eles, atrapalha meu aprendizado de bahsese.

Os kumuã têm toda razão. Mas uma coisa eu aprendi: entendi que as fórmulas de bahsese carregam consigo conceitos propriamente nativos. Foi a partir dessa sacada que comecei a levar a sério o exercício de reflexividade, tomando os Kihti ukũse e as fórmulas de bahsese como matéria-prima de minhas análises antropológicas, ou, talvez, filosóficas.

Os bahsese, por exemplo, falam de substâncias curativas contidas nos vegetais. Para tanto, os especialistas lançam mão das taxonomias dos vegetais. Falam também das qualidades dos bichos, das qualidades dos fenômenos naturais e lançam mão dessas qualidades para abrandar a dor, para proteger o corpo, ou para transformá-lo. Aprendi que os bahsese são fórmulas de produção de remédios “metaquímicas” e fórmulas de produção de proteção “metafísicas”, pois a articulação de bahsese se refere ao poder de evocar as qualidades das coisas, dos animais, dos vegetais, as qualidades dos minerais e de outras coisas que vão abrandar a dor, curar a doença, proteger a pessoa ou o coletivo contra as doenças e ataques dos seres. É uma linguagem de ação: colocar, potencializar, equalizar, arrancar, matar e transformar os bichos. O Kihti ukũse sobre a origem do mundo, o surgimento dos humanos e os conteúdos de fórmulas de bahsese de heriporã bahsese e ba´ase bahse ekase são as bases da “minha reflexividade” que desenvolvi na minha pesquisa.

Como disse, o contato com alguns autores e obras acadêmicas também me serviu de motivação para o exercício da reflexividade. Bachelard (2008), por exemplo, quando postula que “os poetas e os pintores são fenomenólogos natos”, me entusiasmou bastante. Assim como os poetas e pintores, percebi que os especialistas indígenas são fenomenólogos natos, estão atentos às mudanças do saber humano e do mundo exterior. Investigam e descrevem os fatos enquanto experiência.

A transmissão da “trindade” conceitual de Kihti ukũse, bahsese e bahsamori às novas gerações é feita pelos especialistas como numa explosão de imagem, não existe passado e futuro, existe o presente. A construção de ideias é feita de palavras com sentido do tempo presente. Acreditei que perseguir essa linguagem expressa na forma de Kihti ukũse, de bahsese e de bahsamori pelos especialistas seria um caminho possível para “revelar” as teorias propriamente nativas.

Dessa maneira, escolhi o Centro de Medicina Indígena Bahserikowi como meu lugar de estudo, como espaço de convivência com os interlocutores kumuã, que são detentores de Kihti ukũse, bahsese e bahsamori, para extrair daí os conceitos propriamente nativos. Essa posição me permitiu mergulhar no universo dos kumuã e das práticas de bahsese, e captar a noção de corpo para além do texto oral. Um exercício de reflexividade nada fácil.

O segundo passo foi traduzir os Kihti ukũse e as fórmulas de bahsese referentes aos assuntos pesquisados para a língua portuguesa. Nesse ponto, o desafio maior foi processar as ideias na lógica nativa, pensando como um nativo, para, em seguida, traduzir o pensamento e as falas dos kumuã. Dado esse passo, a próxima fase foi a releitura das transcrições/traduções da minha cabeça com a preocupação de dar mais coerência ao texto sem perder o sentido, isto é, para um modelo mais didático, racional e coerente com a escrita científico-antropológica.

A construção de textos coletivos entre nós, estudantes indígenas do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena (NEAI), apresentou-se como um importante instrumento para o aprendizado de construção de gêneros textuais. Não há como deixar de citar como exemplo de produção coletiva a experiência de pesquisa e publicação da obra Omerõ – constituição e circulação de conhecimentos Yepamahsã (Tukano), publicada em 2018 pelos autores indígenas e não indígenas do NEAI. A experiência serviu para a produção de conceitos e de categorias propriamente dos Yepamahsã. O processo baseou-se numa relação dialógica entre antropólogos indígenas e não indígenas. O resultado demonstrou as seguintes vantagens: qualidade na coleta de dados, debates sobre conceitos e sobre categorias nativas em termos antropológicos, e maior envolvimento de orientadores e orientandos com o processo de fazer pesquisa e com a sistematização qualitativa dos conceitos nativos. A colaboração mútua de ideias foi uma das características de complementaridade entre os autores para permitir a compreensão e minimizar a distância entre o dito dos especialistas indígenas e o dito dos antropólogos.

A antropologia é, para mim, agora, uma opção profissional. Nesse sentido, posso afirmar que eu sou um “nativo antropólogo”. Sigo a regra do jogo, que é a mesma dos antropólogos não indígenas para produzir conhecimentos. Entretanto, meu campo de pesquisa não consiste, de fato, num mundo diferente do meu, mas meu ofício é traduzir, nos moldes antropológicos, o conhecimento indígena Pamuri-mahsã².

Como indígena, falante de língua tukano, tenho a vantagem de traduzir as ideias nativas em termos mais aproximados para a língua portuguesa e para o exercício analítico da antropologia. Outra vantagem foi o apoio, o acompanhamento e a orientação do meu pai, Ovídio Barreto, que é kumu e neto de um renomado yai, um especialista que morreu há trinta anos, com quem tive a sorte de aprender as bases do pensamento tukano na minha infância e adolescência.

Acredito que muitas atitudes com as quais me deparei durante minha convivência com os kumuã são exatamente as mesmas encontradas por alguém que não fosse indígena, entretanto, minha relação com os especialistas é de alguém de “casa”, que compartilha sua cosmologia e sua ontologia. Esse é o ponto fundamental na relação entre nativo e nativo antropólogo, pois a proximidade, o pertencimento ao grupo estudado, do “colaborador”, apresenta-se para si como alguém de seu contínuo. Ou seja, meu pai me contava os Kihti ukũse, os bahsese e os bahsamori na perspectiva de ensinar a seu filho, a mim, o aprendiz e antropólogo. Portanto, a relação é de transmissão de conhecimentos, de ensinar a alguém que vai, por sua vez, continuar operando com tais conhecimentos na sua experiência cotidiana e repassar à geração seguinte.

Foi exatamente nesse tipo de interação, sob a condição de transmissão, que apareceram as “revelações” as quais me esforcei em identificar na forma de uma epistemologia, de conceitos ou de um sistema de conhecimento. A postura reflexiva sobre os Kihti ukũse e sobre os bahsese, partes da trindade conceitual Yepamahsã, foi o caminho que escolhi, acreditando que seria o melhor para colocar em debate os conceitos propriamente “nativos”. Assim, o exercício de reflexividade proposto aqui é de pensar a lógica yepamahsã a partir da leitura das práticas de bahsese para a compreensão do que é o corpo humano, as formas de seus agravos e de seus tratamentos.

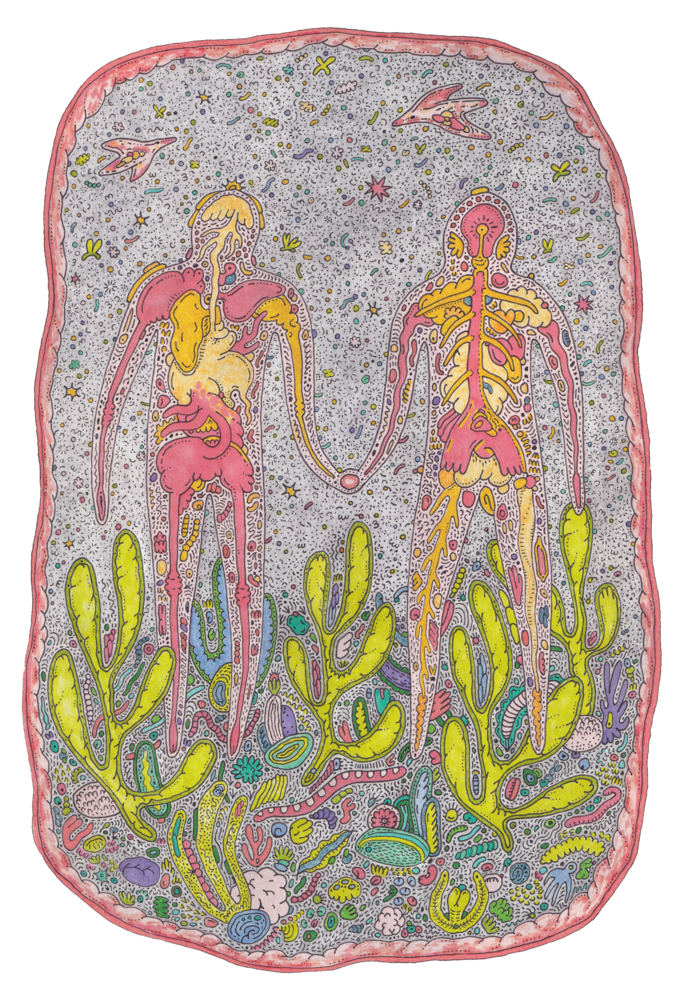

3. A constituição do corpo

Não custa nada lembrar que o estudo do corpo ameríndio não é novidade para a história da antropologia. Não há dúvida que ele é produzido, fabricado e constituído pela sociedade: ele é cortado, adornado, nomeado, perfurado, pintado, e torna-se algo que vive, que pulsa, que sente e estabelece relações complexas com o mundo, ultrapassando a dimensão biológica através de sua imaterialidade (Seeger, et al., 1979). Muitos estudos já foram desenvolvidos para entender esse assunto, sobretudo na região do Alto Rio Negro, mas o tema continua sendo bom para pensar. O acompanhamento cotidiano das práticas de bahsese, a intensa convivência com os kumuã e a participação nas rodas de conversa acabou me fazendo perceber que a prática de bahsese é um gesto de intervenção e de cuidado com o corpo, além de tomá-lo como instrumento de produção da vida diária, de referência pelo qual se produzem ideias, valores éticos e estéticos.

Para além da estrutura visível aos olhos, o conceito de elementos etéreos ou imateriais que gravitam no corpo é importantíssimo, pois é a base conceitual que possibilita acionar “metaquimicamente” as qualidades dos elementos pela articulação de bahsese para o cuidado com a saúde e a cura de doenças, e, metafisicamente, as qualidades das coisas e dos seres para a prevenção e proteção da pessoa. De acordo com os especialistas indígenas do Rio Negro, gravitam no corpo o boreyuse kahtiro (“luz/vida”), yuku kahtiro (“floresta/vida”), dita kahtiro (“terra/vida”), ahko kahtiro (“água/vida”), waikurã kahtiro (“animais/vida”), ome kahtiro (“ar/vida”) e mahsã kahtiro (“humano/vida”). Tudo isso, na linguagem especial do Kihti ukũse e do bahsese, é resumido no termo kahtise.

Kahtise: os elementos imateriais constitutivos do corpo

O termo Kahtise pode ter diferentes sentidos, dependendo do contexto em que for evocado e se está ou não acompanhado de complemento. Por exemplo, a expressão kahtise nikã é usada no sentido de que a carne de caça ou de peixe está crua, não foi cozida ou assada ao ponto de consumo. Outra expressão é kahtise nirowe, para dizer que as coisas têm sua própria vida, como luz, floresta, terra, água, animal, ar e humano.

Uma expressão usada pelos kumuã quando me falaram sobre os elementos imateriais que constituem o corpo foi manhsã kahtise. A expressão era para dizer que as formas de luz, floresta, terra, água, animais e ar eram os elementos constitutivos do corpo humano. O corpo é síntese de todos os elementos, é microcosmo e uma potência. Bahsese é uma das “tecnologias” para ativar a potência do corpo.

Os Kihti ukũse, os bahsese e os bahsamori são também chamados de mahsã kahtise, pois são considerados conhecimentos e práticas imprescindíveis para a construção e o cuidado da pessoa. Os Kihti ukũse, os bahsese e os bahsamori, portanto, são práticas fundamentais para garantir a existência da pessoa e a qualidade de vida, razão pela qual são denominados de mahsã kahtise.

Mari kahtise nirowe significa aquilo que é parte de nós, aquilo que pertence a nós, que nos constitui, que é indispensável, aquilo que faz parte do nosso corpo.

Todas essas forças ou elementos do corpo são chamados de kahtise, essenciais para o bom funcionamento e para o equilíbrio da pessoa. Seu desequilíbrio pode gerar distúrbios ou até mesmo levar a pessoa à morte. Por essa razão, é muito importante o cuidado do corpo para o bem-estar, e seu cuidado é feito equalizando os elementos imateriais que o compõem. Para prevenção, proteção, abrandamento das dores e cura é feito bahsese potencializando os elementos imateriais que constituem o corpo.

Existem sete tipos de kahtise que constituem o mundo terrestre — boreyuse kahtiro, yuku kahtiro, dita kahtiro, ahko kahtiro, ome kahtiro, waikurã kahtiro e mahsã kahtiro. Esse último refere-se exclusivamente à categoria de pessoa. Mahsã kahtiro é uma potência ou “substância” que está diretamente relacionada ao nome da pessoa, injetada pelos especialistas, pelo processo de bahsese conhecido de heriporã bahsese, feito logo depois do nascimento da criança. O heriporã bahseke wame é também chamado de omerõ, uma força do corpo capaz de evocar os elementos protetivos, curativos e as qualidades de outros seres. Omerõ, como conceito, designa o poder do pensamento, da intuição e do propósito do especialista Tukano, a potência que habita e circula em seu corpo, que assim o conecta ao movimento do universo e de seus criadores. Essa potência é injetada na criança no ato de sua nominação, tornando-a plena de vida e membro da comunidade cósmica. Omerõ é força “que emana da porta da boca do especialista na sua ação sobre as coisas e sobre o mundo e na sua comunicação com as pessoas humanas e não humanas” (Barreto, 2018).

Boreyuse kahtiro (“luz/vida”)

Essa categoria está relacionada ao elemento luz como uma das essências e potências que constitui o corpo. Refere-se tanto aquela oriunda do fogo quanto aquela emitida pelo sol/lua, pelas estrelas, pelos raios, pelas lâmpadas, pelas nuvens, ou pelos reflexos. Cada uma dessas fontes de luz produzida tem sua intensidade e sua tonalidade própria. Dominar a qualidade da luz, suas intensidades e tonalidades, é fundamental para os especialistas indígenas, pois é a partir delas que eles lançam mão dos bahsese para a proteção do corpo, como, por exemplo, para minimizar o impacto da claridade nos olhos da criança na hora do nascimento.

A luz tem muitas funções para os especialistas indígenas. Suas qualidades, sejam duras ou suaves, também podem ser usadas para articular bahsese protetivos para enfrentar os inimigos. Conforme explicou o kumu Ovídio Barreto, para enfrentar um desafeto, umas das providências é potencializar o corpo com as qualidades do sol, propagando uma luz intensa sobre a visão do opositor. Assim como uma pessoa não suporta fixar seu olhar ao sol por longo tempo, da mesma forma, quando se faz bahsese protetivo invocando a luz solar, o inimigo não terá condições de olhar a pessoa protegida, dada sua intensa claridade, podendo cegá-la.

Diferente da luz do sol, a luz das estrelas é usada para articular bahsese sobre o corpo para encantar a pessoa, que se torna bela e admirável. Ainda segundo o kumu Ovídio Barreto, também a luz das estrelas tem o poder de encantar as pessoas, de causar admiração e empatia depois do bahsese de sua invocação.

A expressão Boreyuse kahtiro tem o sentido de que o calor da luz é uma condição necessária para gerar e para manter a vida. Segundo os especialistas, o corpo é regulado pelo calor corpóreo, sua intensidade determina o bem-estar da pessoa e seu desequilíbrio pode desencadear uma série de desconfortos como ansiedade, inquietação, insônia, falta de concentração, falta de raciocínio e raiva.

Para os kumuã, um lugar ou espaço sem luz e calor é sinônimo de inexistência de vida humana, ainda que possam existir outras formas de vida. Boreyuse kahtiro, portanto, é uma parte constitutiva do corpo humano, sua ausência está ligada à morte do corpo. Além disso, a luz é perigosa, pode atingir outros corpos positiva ou negativamente, causando doenças.

Yuku kahtiro (“floresta/vida”)

Yuku, traduzido ao pé da letra, significa “floresta”, mas os especialistas usam o termo yuku kahtiro (“vegetal/vida”) para se referir à potência “vegetal” que constitui o corpo. Isto é, ao conjunto de vidas vegetais existentes na floresta, que são, por sua vez, detentoras de qualidades curativas, protetivas, veneno e agencialidades. É yuku kahtiro no sentido de que as qualidades vegetais são elementos constitutivos do corpo. Assim, o cheiro, o amargor, o travor, a doçura, a acidez, a espessura, a textura, a plasticidade, o tamanho e a dureza das plantas e de seus frutos são qualidades que podem ser acionadas e potencializadas “metaquimicamente” pelos especialistas, no ato do bahsese, para prevenir, proteger e curar as doenças, como também para atacar, provocando desconfortos e doenças.

Dominar as propriedades das plantas e sua “taxonomia”, que constituem o domínio de Yuku kahtiro, é condição sine qua non para os especialistas. O corpo, conforme já mencionado, é constituído pelas qualidades de yuku kahtiro, como o cheiro, o amargo, o travoso, o doce e outras características vegetais. Para proteger o corpo das agressões diversas, bem como para combatê-las, são exatamente essas qualidades que são acionadas pelos especialistas na prática do bahsese.

A ideia de que o corpo humano é constituído de propriedades vegetais não é de exclusividade dos Pamurimahsã, ou seja, como eu pude ler na filosofia Jamamadi, por exemplo, segundo Karen Shiratori (2019, p. 178): “… a condição humana adviria das plantas, ou seja, a vegetalidade é a condição original comum a humanos, animais e vegetais”. Essa ideia é bastante patente na concepção dos Pamurimahsã, mas a diferença está na concepção de que a vegetalidade é um dos elementos que constituem o corpo e não o único elemento constituinte ou de origem do humano. As qualidades vegetais gravitam no corpo e podem ser potencializadas via bahsese.

A potência da vegetalidade do corpo também dá origem a outros vegetais. Vejamos dois exemplos, um da origem do vegetal especial para confecção de instrumentos musicais de miriã (jurupari), que surgiu do corpo do Bisio, e outro da origem de plantas cultiváveis do roçado, que surgiu do corpo de Bahsebo oãku.

O Bisio era o responsável por formar novos especialistas, por ser um exímio conhecedor de bahsamori e, portanto, detentor da musicalidade, das danças, das técnicas de acesso aos domínios de conhecimento e das regras necessárias para se tornar especialista como yai, kumu e baya.

A potência das plantas que o yagu carregava estava representada pelos bahsa busa (adornos de festas e instrumentos musicais) do oãku, como suas plumagens, seus colares, seu bastão de danças, seus adereços corporais, suas flautas de osso de onça, seu cariçú, seu yapuratu, seus tambores, entre outros adereços importantes para a vida social dos povos indígenas do Alto Rio Negro. Dessa maneira, o próprio corpo do Bahsebo oãku era a origem das plantas.

Dita kahtiro (“terra/vida”)

Essa é outra essência que constitui o corpo como uma potência. Refere-se a todo o conjunto de tipos de solo ou terra: rocha, pedra, barro, areia e argila, em todas as suas cores variantes: preta, vermelha, branca, amarela. O corpo é constituído também de essência da terra. As qualidades das pedras são acionadas via bahsese para a proteção e resistência do corpo. Suas belezas, seu brilho e suas cores são qualidades acionadas para destaque de beleza e encanto. As qualidades de fertilidade da terra são acionadas para fazer a mulher engravidar.

Dita kahtiro é também conhecida como “mãe terra”, pela sua fertilidade, sua maternidade, sua fecundidade e sua generosidade. Generosa porque gera todos os seres, todas as coisas nascem da terra, ela fornece a nutrição e a proteção da vida. Além da generosidade, a terra é tida como uma mãe (dita kahtiro) por ser um espaço ou lugar de retorno da pessoa como “matéria” após a morte. A terra é a mãe que recebe e que guarda. De igual modo, o heriporã bahseke wame, como dimensão metafísica, também volta para a dihta kahtiro sob nova condição de pessoa após a morte.

A pessoa como corpo está sujeita ao “desgaste” e aos ataques, dizem os kumuã. Ao tratarem da morte natural, é comum os especialistas do Alto Rio Negro dizerem que o corpo cansou do tempo, que ele deve descansar. No caso de morte precoce, seja de uma criança ou de um jovem, dizem que este mundo não era para essa pessoa viver. Em tukano, dizem: kahtiro pehatirowepã kure.

Após a morte, o heriporã bahseke wame, como omerõ e dimensão metafísica do corpo, volta também ao domínio da terra, mas vai para a “casa”, chamada de amowi (“casa serra”), no caso dos Yepamahsã, que fica na região do médio Rio Tiquié, afluente do Alto Rio Negro.

A finitude do corpo biológico é compreendida como o retorno ao outro kahtiro, onde continuará seu pertencimento em um dos seis principais tipos de kahtise, isto é, nodihta kahtiro. É chamado de ahpe kahtiri mohko, “novo território de vida pós-morte”.

Christine Hugh-Jones (1979/88, p. 113-134) mostra que, para os Barasana, os nomes são a única substância da pessoa que poderá assegurar a sua continuidade para além da morte, porque a substância da alma se herda no nome, enquanto o corpo físico putrifica.

Diferentemente da noção de putrefação, os Yepamahsã têm a clara noção de que o findar do corpo é uma passagem para outro tipo de kahtiro. A morte, por um lado, encerra o ciclo de vida do corpo e, por outro, aponta para a direção de outra dimensão, morrer é se transformar, é não morrer. O corpo volta para dita kahtiro. O heriporã bahseke wame vai para outro bahsakawi, do domínio dos waimahsã.

Na prática cotidiana dos povos do Alto Rio Negro, as qualidades de terra — preta, amarela, branca e vermelha — e os bichos com qualidade de cavar a terra são acionados, na articulação de bahsese, para arar e fertilizar a terra do roçado recém-queimado. Feito isso, dá-se início à plantação de mandioca e de outras plantas cultiváveis no terreno preparado.

Outra importante articulação de bahsese é do tipo dita bahsese, feita antes da construção de nova residência. Essa medida é tomada para que em nenhum momento o corpo sinta-se ameaçado pela terra, mas, sim, que a sinta como parte extensiva de seu corpo. Como resultado da ação deste bahsese, a nova morada passa a ser um espaço de aconchego e de sentimento de bem-estar para o grupo familiar.

Ahko kahtiro (“água/vida”)

O elemento “água/vida” é um termo usado para falar da importância da água que constitui o corpo e sua potência transformacional. A água não é concebida somente como recurso natural, mas também como componente essencial que constitui o mahsã kahtiro, yuku kahtiro, waikurã kahtiro, dita kahtiro, ou seja, a água como elemento essencial para a existência de todos os demais “tipos de vida”.

Ao fazer bahsese de água, o kumu evoca as qualidades de todos os tipos de água contidos nos animais, na terra, no ar e nos vegetais.

Os especialistas Pamurimahsã têm uma noção refinada sobre os tipos de água: ahko buhtise (água branca), ahko soãse (água vermelha), ahko ñise (água preta) e ahko yasase (água verde). Ao falar sobre o elemento água no contexto do bahsese, o kumu Ovídio Barreto fez o seguinte comentário:

Após o parto, a mãe e o bebê tomam água depois que foi

feito o bahsese. Assim a criança não sofre de doenças

causadas pela água, pois, do contrário, quando não faz

isso, a criança, ao mamar, acaba contraindo doenças da

água e, quando faz a necessidade fisiológica, expele massa

parecida com bagaço de caxiri. Assim que funciona. (kumu

Ovídio Barreto, 2017).

O líquido que constitui o corpo e nele circula é chamado de Opekõ e karãko kahtise, que podem ser entendidos como líquido importante para a manutenção do corpo e da vida humana. No contexto da linguagem do bahsese e no discurso dos especialistas, esses dois termos estão muito presentes. Por exemplo, nos seguintes termos: Opekõ dihtará (Rio de Janeiro), lago de berço de vida humana; Opekõ dia (Rio Negro), rio de navegação de futuros humanos.

Há outros: opekõ wahatopa e karãko wahatopa referem-se aos artefatos de uso da pessoa; karãko doto e opeko doto referem-se à capacidade de manutenção e de geração de vida; opeko sopo weta e karãko sopo weta são termos fundamentais usados para “transformar os alimentos em fontes nutritivas”; opeko sopo wai e karãko sopo wai, linguagem de bahsese da fórmula de wai bahse ekase, transformando peixes em fontes nutritivas. Assim, as palavras opekõ e karãko na linguagem do bahsese transformam todas as coisas para o bem-estar, realizam a “proteinização” dos alimentos e a fortificação do corpo.

No conjunto de fórmulas de Ba’ase bahse ekase (limpeza de alimentos), na conclusão das fórmulas canônicas, estão as palavras opekõ e karãko como agentes de transformação dos alimentos em substâncias saudáveis ao corpo, livres de perigos de contaminação e portadoras de nutrição e de força.

Outro ponto importante, segundo os especialistas, é que a água é um elemento presente em todos os organismos vivos, por essa razão ela também é chamada de ahko kahtiro.

A água compõe e move o corpo com os outros elementos. O kumu Durvalino fala que a maior parte do corpo é constituída de água, que se dissolve com a morte da pessoa. Assim, a água é provedora de vida e protetora das estruturas vitais dos kahtise – yuku kahtiro, dita kahtiro, ahko kahtiro, waiku rãkahtiro, ome kahtiro, mahsã kahtiro. Por esses e outros fatores, ela é de extrema importância para todos os tipos de kahtise.

No caso de mahsã kahtiro, segundo os kumuã, a água está presente na forma de suor, de lágrimas, de urina, de saliva, de líquido de lubrificação dos olhos etc. E tem o papel fundamental na regulagem da temperatura do corpo. Assim, o ahko kahtiro é um conceito que abrange o universo da água — a água do corpo, o domínio aquático, a chuva, o sereno — com todas as suas tonalidades de cor.

Waikurã kahtiro (“animal/vida”)

O sentido de waikurã kahtiro refere-se ao potencial de qualidade animal que constitui o corpo. Isto é, todo o conjunto de qualidade de animais e bichos existentes no mundo terrestre, seja os que habitam a terra/floresta ou aqueles do meio aquático. Sua taxonomia e suas respectivas qualidades estão inscritas na fórmula de bahsese denominada de waikurã bahse ekaro, do conjunto maior de Ba’ase bahse ekase.

O corpo é uma potência, pois quando acionadas as qualidades de waikurã kahtiro, fica sob qualificação daquele animal ou bicho. Num primeiro plano, waikurã kahtiro está relacionado aos bichos com qualidades de resistência às doenças e àqueles com qualidades usadas na potencialização do corpo.

O conhecimento sobre as características dos bichos é muito importante para a potencializacão do corpo no ato dos bahsese. Durante a execução dessa prática, são evocadas as qualidades dos bichos, tais como sua resistência, força, esperteza, cor, porte físico, as características de sua pelagem, sua beleza, seus cantos, o alcance de sua visão e sua audição etc. Ou seja, todas as qualidades de cada bicho são aproveitáveis para a potencializacão e para a proteção do corpo humano, acionadas durante o bahsese.

Waikurã kahtiro refere-se ao comportamento dos animais, em que cada grupo ou espécie possui suas características próprias, seu habitat, sua cor, tamanho, um tipo específico de alimentação, entre outros aspectos. Dominar a taxonomia e as características dos animais é fundamental para a articulação de bahsese.

Ome kahtiro (“ar/vida”)

Esse elemento corresponde ao ar que respiramos e sua potência que constitui o corpo. O termo inclui todos os tipos de ar, ventos e correntes do dia e da noite, seus tipos e qualidades: ventos fortes e fracos, ar quente e ar frio, vento úmido e vento seco. Todos esses tipos também compõem e circulam pelo corpo humano. Isto é, o ar na sua essência.

A categoria ome kahtiro é acionada pelo especialista por meio de bahsese no momento de nascimento da criança, antes do primeiro contato do corpo com o ar através da respiração e com o mundo exterior. O objetivo consiste em acionar a estrutura pulmonar da criança para funcionar a partir da própria respiração. Segundo o kumu Ovídio Barreto, o bahsese é como “ligar motor” para a criança começar a respirar por seu próprio esforço. Em palavras especiais, essa respiração é chamada de opekõ kahtirida e karãkõ kahtirida da pessoa, que significa respiração de vida.

Os especialistas orientam que o contato do corpo com o ar também tem seus perigos, sua carga e seu cheiro penetrando no corpo humano podem fazer mal. Por exemplo, uma corrente de ar ou a fumaça carregada de cheiro de assado de carne, de peixe ou de fruta, circulando pelo corpo, pode afetar a pessoa, comprometendo sua capacidade de aprendizagem e de memorização.

Os momentos mais arriscados são: os primeiros meses de vida da criança, o período de resguardo do cônjuge pós-parto, o momento de formação de especialista, o ciclo da primeira menstruação e os momentos após uso de kahpi e após o uso de instrumentos de miriã (jurupari) durante as cerimônias de poose (dabucuri). Nessas ocasiões, segundo o kumu Manoel Lima, necessariamente a pessoa deve se submeter ao bahsese.

Os seis tipos de kahtise tratados até aqui (boreyuse kahtiro, yuku kahtiro, dita kahtiro, ahko kahtiro, waikurã kahtiro, ome kahtiro) são conjuntos de elementos que constituem o mundo terrestre, que podem ser resumidos como corpos que fazem parte do mundo terrestre, estando em movimento e transformação sempre, isto é, num contínuo devir. Segundo os kumuã, todos os elementos estão presentes no corpo humano. Assim, podemos entender que o todo é o corpo humano. O corpo, para os yepamahsã é uma potência que está em movimento e transformação o tempo todo, sobretudo quando é acionada sua potência pela articulação de bahsese.

O corpo como síntese e microcosmo é extensão do mundo terrestre, assim como o mundo terrestre é extensão do corpo. Dessa maneira, qualquer desequilíbrio provocado pelos humanos (poluição, devastação etc.) provoca diretamente o desequilíbrio dos corpos das pessoas.

Mahsã kahtiro (“humano/vida”)

A noção de mahsã kahtiro, isto é, o nome da pessoa, é o que qualifica os corpos como pessoa/gente/humano, conforme me contou o kumu dessana Durvalino Fernandes:

Todos somos animais, porque o nosso corpo é waikurã

kahtiro. Mas nós somos dotados de heriporã bahseke

wame, diferentemente daqueles que são waikurã

(animais). O heriporã bahseke wame que nos liga com

outras coisas que forma nossa força vital. Os brancos não

têm heriporã bahseke wame, neles precisa ser injetado o

heriporã bahseke wame (kumu Durvalino, 2019).

O marcador de diferença entre os ditos humanos e os animais, do ponto de vista dos kumuã, é o mahsã kahtiro injetado pelos especialistas pelo processo de heriporã bahsese. Humanos são aqueles que possuem o heriporã bahseke wame, sem o qual o corpo em si é waikurã kahtiro (vida animal).

Ao pé da letra, heriporã bahsese significa: “dar nome à criança”, enquanto heriporã bahseke wame refere-se ao nome recebido pela pessoa. E o termo wame refere-se ao nome da pessoa, dado sem processo de heriporã bahsese, que é uma fórmula longa e de muito sentido. Os especialistas do Rio Negro dizem que a força e o poder do bahsese emana do heriporã bahseke wame. Isto é, uma força e um poder de sopro transformador.

Assim, o heriporã bahsese é um processo de injeção do nome, e heriporã bahseke wame é o nome da pessoa. A injeção de nome é feita pelo processo longo de bahsese. Por longas horas em concentração, o especialista escolhe o heriporã bahseke wame mais apropriado para aquela criança, retirando-o da lista de wame (nomes) do grupo social ao qual a criança pertence, e atribui-lhe um nome.

Lembro-me bem do dia em que o kumu Durvalino Fernandes me disse:

Um corpo sem heriporã bahseke wame não é um

corpo completo, pois não carrega consigo a força de

bahsese, de invocar elementos protetivos e

substâncias curativas do corpo, não tem poder de

bahsese, não tem ligação com os oãmahrã, não tem

conexão com o território, não tem ligação com o

grupo social e não tem ligação com a cosmologia do

grupo social.

Segundo os especialistas, a conexão do corpo com todas essas dimensões é importante porque a junção ou conexão de tudo isso é que forma a força vital da pessoa. O equilíbrio da pessoa e do seu grupo é entendido a partir da teia de relações estabelecidas, seja entre os grupos sociais e os waimahsã, seja entre grupos e pessoas individualmente. Segundo os kumuã, se tudo estiver conectado numa rede de comunicação e interação, o grupo estará em equilíbrio e a pessoa também.

***

João Paulo Lima Barreto é indígena do povo Yepamahsã (Tukano), nascido na aldeia São Domingos, no município de São Gabriel da Cachoeira (AM). Graduado em Filosofia e Doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas. Pesquisador do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena (NEAI). Fundador do Centro de Medicina Indígena Bahserikowi. Coordenador do Fórum Povos da Rede Unida. Professor. Consultor.

Referências

BACHELARD, Gaston. A poético do espaço. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

BARRETO, João Paulo Lima. Waimahsã — peixes e humanos. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social), Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2013.

BARRETO, João Paulo Lima. Bahserikowi — Centro de Medicina Indígena da Amazônia: concepções e práticas de saúde indígena. Amazônica – Revista de Antropologia, v. 9, n. 2, p. 294-612, 2017.

HUGH-JONES, Christine. From the Milk River: spatial and temporal processes in the Northwest Amazonia. Cambridge: Cambridge University Press, 1979/1988.

SEEGER, Anthony et al. A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. Boletim do Museu Nacional – Antropologia, v. 32, p. 2-19, 1979.

SHARTORI, Karen. O olhar envenenado: a perspectiva das plantas e o xamanismo vegetal jamamadi (médio Purus, AM). Mana, v. 25, n. 1, p. 159-188, jan./abr. 2019.

1 Aqui propõe a ideia de construção do mundo terrestre, como contraponto à ideia de criação de Deus e da teoria do Big Bang. A explicação dos Yepamhsã diz que os demiurgos construíram o mundo terrestre a partir dos elementos em seu poder como o yagʉ, escudo, cipó, esteiras, colunas de quartzos, tabaco. Cf. Barreto, 2013.

2 Os principais povos com conhecimentos como Pamuri-mahsã são: Tukano, Kubeo, Wanana, Tuyuka, Pira-tapuya, Miriti-tapuya, Arapaso, Karapanã, Bará, Siriano, Makuna, Hupda, Yuhupde, Dow, entre outros. Existem grupos com conhecimentos como Ʉmʉkori-mahsã que são: Dessana, Baniwa, Tariano, entre outros. Pamuri-mahsã e Ʉmʉkori-mahsã são categorias explicativas de origens dos grupos sociais que povoam o noroeste amazônico.