Projetar agachado

Ana Luiza Nobre

The farmer or engineer who cuts into the land can either cultivate it or devastate it.1

Robert Smithson

Um homem fatigado se abaixa para tirar os sapatos e encontra-se imprevistamente com a memória e a dor da morte de sua avó. A imagem proustiana é o ponto de partida para a reflexão do filósofo Georges Didi-Huberman sobre o “pensar debruçado”2, atividade mental relacionada a uma espécie de saber tátil derivado de um movimento de aproximação em relação às coisas. Tal movimento não se confunde com o sentido benjaminiano da proximidade como imersão, associada ao mundo moderno e suas tecnologias de reprodução mecânica — e, como tal, por uma espécie de percepção distraída (proporcionada pelo cinema), e não mais atenta (nos moldes da tradição da pintura). Para Didi-Huberman, a eliminação do ponto de vista recuado não significa a perda de distância crítica, como em Benjamin, mas a possibilidade de acessar dimensões profundas da mente a partir de uma experiência corporal em que o distanciamento próprio da visão é substituído pela intimidade do tato. “Debruçar-se para ver e pensar melhor”, escreve ele, como se o mero encurvamento do corpo em direção ao chão oferecesse, por si só, a possibilidade de deslocar o pensamento — enquanto olhar sobre o mundo — na medida em que o desprende de um ponto de vista fixado em posição dominante e hierarquicamente superior, com suas pretensões de totalidade e estabilidade.

Distintamente da “visão sobrepujante” de um sujeito afastado em relação ao mundo e instalado em plano elevado, aquilo que Didi-Huberman chama de “visão abrangente”, implicaria, assim, uma sapiência corpórea; um corpo sensível e mundano, o qual, ao dobrar-se sobre si mesmo e abandonar, ainda que por um átimo, a independência e a altivez associadas à postura ereta, faria “o que está embaixo subir até nós”. De modo que o gesto humilde e trivial de se inclinar em direção ao chão é interpretado como um acontecimento: abertura para uma espécie de saber que emerge inversamente ao saber puro e imaculado da visão sobrepujante, a partir de afetos inesperados e encontros imprevistos entre diferentes modulações temporais, espaciais, perceptivas e existenciais.

Deixar o que está embaixo “subir até nós, em direção ao nosso olhar e pensamento”. Em termos arquitetônicos, o problema armado pelo filósofo francês aponta para a possibilidade de pensar a relação indissolúvel entre a arquitetura e o chão em correspondência com um conjunto de questões éticas, teóricas e políticas aguçadas em consequência da radicalidade da crise ambiental, urbana e política que vivemos hoje. Essas questões demandam simultaneamente uma reorientação das nossas visadas e práticas cotidianas, a ampliação das nossas capacidades sensíveis e o desconfinamento da nossa imaginação planetária, projetual e urbana.

Não é, afinal, apenas à vigilância, à dominação e/ou ao bombardeamento que tem servido a visão aérea, como lembra Didi-Huberman. O próprio âmbito do projeto se definiu fundamentalmente em arquitetura sob a perspectiva do olho alado albertiano, emblema do homem universal renascentista. Basta pensar no plano de Sforzinda, cidade ideal concebida por Filarete no século XV. Ou, mais adiante, na Ville Radieuse de Le Corbusier (1924–1935). E, claro, é também a perspectiva aérea exacerbada e descorporificada que garante o sucesso do Google Maps e do Google Earth, ferramentas de visualização digital do planeta disponibilizadas gratuitamente na web a partir do início deste século e usadas hoje de maneira indiscriminada por estudantes e profissionais da arquitetura como se espelhassem fidedignamente (e até substituíssem) um real insuspeito em que o projeto irá se instalar, e, quem sabe, se materializar.

Em contraste, o “pensar debruçado” corresponderia a um reencontro do projeto com uma dimensão palpável do mundo, como consequência do abandono de uma visada de topo e de uma orientação espacial objetivável, ancorada em formas de conhecimento científicas e coordenadas mensuráveis (por meio de sistemas geográficos e/ou geométricos), e sua substituição pelo horizonte vacilante de um corpo que se debruça. Um reencontro que pode também ser entendido, nos termos de Bruno Latour, como um “aterramento/aterrissagem”. Isto é, como movimento que se configura em contraponto aos processos de modernização/globalização estabelecidos em oposição a tudo que é local, enraizado, vinculado a um chão/solo. Aterrar-se é cultivar uma política do Terrestre, motivada pelo desejo de regenerar um plano comum arruinado pela lógica destrutiva do petrocapitalismo — ancorada em grande parte na arquitetura, sem dúvida —, e passa por responder com quem queremos estar/compartilhar/viver/nos conectar neste momento vertiginoso em que “o solo desaba sob os pés de todo mundo ao mesmo tempo”3.

Essa ideia pode ser estendida para quem se agacha, fica de cócoras. Quem se agacha vê/pensa diferente. E é na posição agachada que muitas culturas tradicionais encontram conforto, divertimento, realizam tarefas cotidianas e cerimoniais. Em vários povos indígenas, é de cócoras que a mulher prepara comida, faz o fogo, esculpe a cerâmica, tem filhos e até varre4. É também de cócoras que os homens espreitam a caça, participam de reuniões, exercem o xamanismo, descansam e aguardam o início de lutas como o huka-huka5. O agachamento provoca remodelações ósseas, faz com que o corpo se reorganize e se coloque numa outra relação psíquica-sensorial-motora com tudo ao seu redor, experimentando a existência num compasso mais lento, de modo mais orgânico, sem os imperativos da força vertical nem a pressa do corpo ereto, numa relação mais telúrica com a vida. Na brincadeira e na dor6.

Há muito a aprender com esse corpo que recusa a altivez da postura ereta e se entrega à gravidade. Inclusive em termos arquitetônicos. A pergunta seria como pensar/projetar debruçado/agachado/de cócoras?O que passa por considerar tanto o impacto que obras arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas têm ou podem ter sobre a qualidade do solo quanto por alinhar-se a perspectivas anticoloniais que lutam pela reparação histórica de povos silenciados e submetidos a deslocamentos compulsórios, remoções forçadas e dispersão. Essa pergunta, portanto, convida-nos a operar por meio de abordagens e procedimentos críticos que reivindicam a ressignificação do chão como política de reterritorialização e reapropriação de terras convertidas em propriedade, riqueza e soberania, na busca de restituí-las a corpos que foram dela desgarrados à força pela violência colonial, revertendo um histórico de expropriação radical cujos efeitos biopolíticos e necropolíticos assumiu contornos bem tangíveis no Brasil com a política de extermínio escancarada pelo governo Bolsonaro (2019–2022). Um terrível exemplo foi o recente esquema de desvio de vacinas contra Covid destinadas aos povos indígenas para garimpeiros, em troca de ouro7. Dentro desse quadro, debruçar-se/agachar-se significa, antes de tudo, reafirmar a dimensão memorial e indicial do chão como modo de resistir a uma política sistemática de apagamento. Buscar vestígios de aldeamentos ancestrais mortificados pela violência do Estado e das lógicas extrativistas, mapeá-los, torná-los visíveis e referi-los como base legal em processos jurídicos que exigem o reconhecimento de terras espoliadas através de pilhagens e violações de direitos humanos, como faz Paulo Tavares8. Debruçar-se/agachar-se, então, como um movimento de reparação. Sendo o reparar, aqui, tomado na sua tripla acepção: como notar, detectar, reconhecer marcas e referências; retratar-se, ressarcir, compensar, mitigar ou amenizar injustiças cometidas contra comunidades ou grupos sociais; e, por fim, estar atento, cuidar.

Ao mesmo tempo, o pensar de cócoras pode ser entendido como um “projetar com o pé no chão”. Isto é, um projetar mais plenamente consciente do momento presente e em equilíbrio com a energia telúrica que emana do centro da Terra. Um projetar de quem tem os pés nus, caminha à vontade sobre a terra batida e se identifica com o que é despojado de posses e ornamentos (sentido, aliás, que está na origem da expressão “arquitetura chã”, cunhada pelo historiador norte-americano George Kubler para se referir à sobriedade que caracteriza um conjunto de obras — em sua maior parte vernáculas — construídas em Portugal entre os séculos XVI e XVII, na contramão dos excessos ornamentais da arquitetura manuelina).

Projetar debruçado, projetar agachado, com o pé no chão, descalço. O que se propõe, de todo modo, é um pensar-fazer arquitetura ligado a um cuidado com o chão, atento às infinitas possibilidades de conexão que nele se enraízam e dele brotam. Pensemos na imagem ancestral de pés descalços amassando a terra para produzir tijolos: o que pode ser mais próximo de uma “visão abrangente” em arquitetura que um tal modo de pensar-fazer comprometido ética e politicamente com aquilo que, por excelência, nos comuna — i.e., o plano no qual estamos todos, humanos e não humanos, implicados; a dimensão ameaçada, mas plena de sentidos concretos/afetivos/históricos/simbólicos/culturais — e é imprescindível ao próprio sentido de orientação humana, tornando possível a habitabilidade do planeta Terra? E ao mesmo tempo, com a criação de um mundo comum, heterogêneo e não totalizável (ou seja, sempre aberto a arranjos e rearranjos, composições e recomposições)?

É certo que não seria preciso escavar a história da arquitetura para encontrar projetos e obras que mostram uma relação forte com o chão, em diferentes escalas e contextos geopolíticos e histórico-culturais. Poderiam ser incluídas aí, por exemplo, tanto a Villa Adriana, em Tivoli, quanto a Piscina das Marés, em Leça da Palmeira, de Álvaro Siza; tanto a Basílica de San Clemente, em Roma, quanto a Sede do Partido Comunista Francês, em Paris, de Oscar Niemeyer; o Robin Hood Gardens, de Alison e Peter Smithson, em Londres, ou o Lugar de la Memoria, de Barclay & Crousse, em Lima, Peru. Bem como inúmeras obras vernáculas, como os arranha-céus de adobe em Shibam, no Iêmen, e as malocas indígenas erguidas sobre terra batida na região amazônica. Do ponto de vista da relação com o chão, essas obras mostram uma pluralidade de abordagens que se traduz nas “linhas de agarramento” de Siza9, nas ground notations dos Smithsons10 e na materialidade dos edifícios de Shibam. Todas elas se definem, porém, por procedimentos bastante distintos da elevação da edificação por meio de pilotis e avessos a alguns dos temas fundantes da arquitetura moderna; nomeadamente, o universalismo, a tábula rasa e o objeto autônomo, a ser lido gestalticamente como figura sobre um fundo indistinto. Mas como a arquitetura — historicamente obcecada pelas alturas e consagrada ao excepcionalismo humano e urbano — pode fazer o chão subir até nós? Em que medida o aproximar-se do chão pode contribuir para abrir novas abordagens arquitetônicas nesse momento em que a habitabilidade do planeta se vê ameaçada, e a própria arquitetura encontra-se numa crise profunda e sem precedentes? Que pensamentos, projetos e práticas arquitetônicas-urbanísticas-paisagísticas podem contribuir para regenerar, fortalecer e mesmo fertilizar o chão, e assim também nos ajudar a superar uma visão sobrepujante e antropocêntrica de arquitetura que se mostra cada dia mais insustentável?

Certamente não se trata apenas de instalar “tetos verdes” sobre os edifícios, sistemas de eficiência energética, reúso de água ou acessibilidade para portadores de necessidades especiais — tomados como moeda de troca dentro do rentoso mercado global dos “selos de sustentabilidade”. Basta tomar como exemplo o projeto de Santiago Calatrava para o Museu do Amanhã, celebrado como primeiro museu brasileiro a obter o selo ouro da certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, um dos mais alardeados selos de construção sustentável do mundo), a despeito de ser uma midiática e custosa estrutura de concreto instalada sobre as águas podres da Baía de Guanabara — cartão postal do Rio de Janeiro e patrimônio da humanidade pela ONU, cuja despoluição, alardeada como uma das principais metas olímpicas dos jogos de 2016, nunca se cumpriu11.

Tampouco basta elevar a edificação do chão, como faz o escritório Andrade Morettin no novo campus do Instituto de Matemática Pura e Aplicada /IMPA no Rio de Janeiro, que avança quase 10 mil m² sobre o pouco que ainda resta da Mata Altântica12. Ainda que esse mesmo projeto tenha sido destacado por seu suposto “impacto mínimo”13 numa das mais concorridas premiações internacionais de construção sustentável (o Lafarge Holcim Awards, criado, ironicamente, por um dos maiores fabricantes mundiais de cimento, ou seja, por uma indústria que encabeça um dos ciclos de produção mais danosos ao meio ambiente e estima-se que hoje responde, direta ou indiretamente, pela emissão da metade de todo o CO2 gerado por atividades humanas no planeta14).

Sem dúvida, são outros os parâmetros projetuais que orientam o tipo de abordagem que interessa aqui. Sua condição básica é um “pisar leve”, de quem se move com suavidade, e sobretudo com cuidado, no planeta, num caminhar atento ao impacto das suas próprias pegadas e orientado não pelo ímpeto de dominação, mas pela intenção de construção/reconstrução/ampliação de territórios, comunidades simbióticas e relações de afinidade e solidariedade. No âmbito projetual, isso constitui hoje um dos grandes desafios da arquitetura, o qual pode se traduzir por meio de diferentes estratégias operativas e envolver as mais variadas técnicas, mas certamente não se restringe aos pré-requisitos fomentados pelo oportunismo dos assim chamados “green buildings”, nem pode ser medido numericamente segundo a lógica competitiva do ranking das certificações e selos de sustentabilidade. Cabe mais pensar em projetos sensíveis ao toque entre o edifício e o chão, e às condições específicas do meio em que se situam e que manifestam um pensamento topográfico, evitando massivos movimentos de terra e alterações no lençol freático; que preocupam-se em construir paisagens e territórios, não objetos e imagens; opõem-se à impermeabilização e à pavimentação extensiva, garantindo a permeabilidade e a porosidade do solo; combatem a desertificação, contaminação e mortificação do solo com a criação de espaços livres e abertos à transformação; valorizam a gestão das cotas e o desenho ao rés do chão, na escala do pé; impõem limites ao desenho, considerando a espera como possibilidade e o não-fazer como estratégia ecopolítica; contrariam a lógica da propriedade e do cercamento, buscando fomentar práticas instituintes do comum; comprometem-se com a substituição de combustíveis fósseis por fontes alternativas de energia; privilegiam materiais locais e reutilizáveis e zelam pela redução de resíduos; e, por fim, apoiam-se em sistemas de produção pautados pela equidade social e pela preservação do ecossistema, em seus múltiplos componentes (socioculturais, econômicos, técnicos e ecológicos).

Em suma, poderíamos dizer, projetos que cuidam do chão,assumindo mesmo a imprecisão e a pluralidade de sentidos que o termo reúne; que associam tecnologia avançada a pé descalço15, e não à retórica do high tech; e que operam por práticas situadas, enredadas, terrestres. Ou ainda, seguindo Luiz Rufino,que procuram vibrar no tom do chão16,isto é, que o reconhecem, escutam e dignificam como dimensão primordial da existência esse lugar onde múltiplos seres, corpos, forças, escritas, léxicos, lógicas e potências se cruzam. Expressão ao mesmo tempo das relações de violência da diáspora negro-africana e de saberes ancestrais que seguem driblando o regime homogeneizador do colonialismo.

Modos de se debruçar/agachar

Curiosamente, ainda que a arquitetura seja um agente decisivo tanto na construção quanto na destruição do chão, o campo arquitetônico parece ainda pouco mobilizado para além de um conjunto de projetos e reflexões em torno desse tópico que tem se configurado basicamente em torno de algumas vertentes, dentro das quais distinguimos três (não contrapostas, mas em vários sentidos distintas): a reivindicação lefebvriana do direito à cidade, que tende a associar o chão (rés-do-chão) a espaço público (res-publica); a revalorização da plataforma como suporte físico arquetípico de caráter político, cuja cota elevada redefine relações socioespaciais, segundo a genealogia delineada por Jorn Utzon; e a revisão do conceito de paisagem, que põe ênfase em formas geomorfológicas resultantes da manipulação e exploração da superfície do solo (garantidas, em grande parte, pela exploração de técnicas digitais). A primeira, identificada com a liberação do térreo, tem no MASP – Museu de Arte de São Paulo (1961‒1968), de Lina Bo Bardi, um marco emblemático tanto do ponto de vista técnico-arquitetônico quanto político-simbólico17. A segunda é identificada com a rede de playgrounds implantada por Aldo van Eyck, em Amsterdam (1947–1978), e, mais recentemente, com projetos como a Robson Square, em Vancouver (Arthur Erickson e Cornelia Oberlander, 1984), em que diferentes usos e relações se organizam e são ativadas através de um sistema de degraus e diferenças de níveis18. Já a segunda, dentro da qual se sobressai em anos recentes o Porto internacional de Yokohama, do Foreign Office Architects (1995‒2002) — e, antes dele, poderíamos dizer, o Pavilhão do Brasil em Osaka, de Paulo Mendes da Rocha (1970) —, tende à criação de topografias artificiais e arquiteturas geomórficas, com apoio crescente do computador na modelagem de superfícies topológicas complexas que dissolvem a distinção entre figura e fundo e o caráter objetual que caracteriza boa parte da arquitetura moderna19.

A formulação esboçada aqui indica, no entanto, que há muitos outros modos de projetar tendo em vista a relação entre a arquitetura e o chão para os quais talvez estejamos ainda menos atentos, e nos quais se reconhece uma espécie de agachamento. Um bom exemplo são os fogões (“chula”) concebidos por Yasmeen Lari para permitir que as mulheres paquistanesas sigam cozinhando de cócoras e ao ar livre, de acordo com suas tradições ancestrais, porém instaladas em plano elevado e, portanto, em condições mais higiênicas e seguras de preparo, evitando uma série de doenças decorrentes da contaminação dos alimentos pelo contato direto com o chão. O projeto fez surgir milhares de estruturas de terra espalhadas pelo Paquistão, alimentadas por combustíveis naturais (resíduos orgânicos, galhos ou serragem), construídas e decoradas pelas próprias mulheres que as usam, após receber treinamento em técnicas construtivas seculares. A mesma arquiteta vem se dedicando a várias outras iniciativas que associam cuidado com o chão à preocupação ambiental, baixo custo e engajamento comunitário em situações críticas, dentro do que ela chama de “Arquitetura social de pés descalços” (Barefoot Social Architecture/BASA). É bastante significativo, aliás, como isso envolve uma autocrítica da sua própria trajetória, marcada por projetos de edifícios de grande escala e fins lucrativos, com materiais industriais, altamente poluentes e muitas vezes importados, até que um terremoto devastador transformasse radicalmente sua abordagem de arquitetura: “Descobri que andar sem sapatos nos ajuda a ter uma vida leve no planeta e a usar os recursos terrestres de maneira criteriosa”20 , diz Lari.

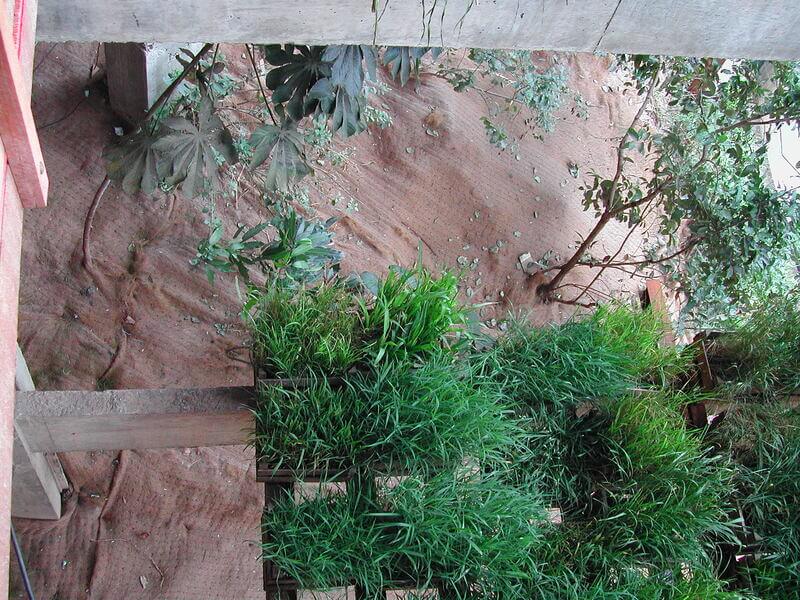

Outro caminho é apontado pelo escritório mineiro Vazio nas “palafitas de concreto” do bairro de Buritis, em Belo Horizonte. Uma arquitetura efêmera, que converteu em espaço apropriável coletivamente a estrutura residual resultante da esquizofrênica desconexão entre arquitetura e topografia que caracteriza o bairro da cidade, erguido pelo mercado imobiliário nos anos 1990. Basicamente, tratou-se de ativar o chão por meio da inserção, entre os pilares e vigas de concreto sob os edifícios, de um percurso piranesiano de passarelas, rampas e escadas, associado a um projeto paisagístico de recuperação ambiental, por meio da disposição de caixas de madeira com capim e o recobrimento da encosta com tela de fibra de coco, num gigantesco manto de onde a vida começou a brotar.

Poderíamos lembrar também do Pavilhão Humanidade, de Carla Juaçaba, para a Rio + 20, que se inscreve numa vertente que corresponde à operação de elevação, mas é único ao “pisar no chão” de modo tão radical (com sete mil apoios que usam uma estrutura preexistente e deixam o solo intacto, embora o pavilhão pese 500 toneladas, inclua um auditório para 500 pessoas e tenha recebido mais de 100 mil pessoas em duas semanas de duração). Desse modo, o Pavilhão realiza uma suspensão menos aparentada com o MASP que com a arquitetura de uma sentinela do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra): sem fundação, sem qualquer tipo de terraplenagem, e pronta para partir a qualquer momento, por meio de uma relação com o chão que não é da ordem da força nem do domínio, mas da reciprocidade. Aquela reciprocidade intrínseca ao toque, da ação mútua entre tocante e tocado.

São arquiteturas que, de algum modo, respondem ao chamado de Ailton Krenak para “pisar suavemente sobre o chão”21, e talvez apontem para a possibilidade de pensar uma gaiarquitetura, i.e., uma arquitetura orientada geopoliticamente que se preocupa com seu impacto sobre o planeta (sua “pegada”), sem cair na retórica da sustentabilidade e do capitalismo verde. Uma arquitetura que contraria a ordem da “pavimentação expansiva” do planeta e o desenraizamento dos processos de modernização/globalização através de projetos que se vinculam ao chão e buscam cultivá-lo, ativá-lo, fertilizá-lo, fortalecê-lo e regenerá-lo.

Uma espécie de pensar-fazer debruçado-agachado encontramos também no trabalho realizado pelo artista e ativista indígena Denilson Baniwa na Pinacoteca de São Paulo22 — uma das principais instituições museográficas do país, abrigada pela arquitetura autoral e internacionalmente celebrada de Paulo Mendes da Rocha. O trabalho consistiu no plantio de um pequeno jardim de flores, ervas medicinais e pimenteiras nas frestas das pedras que pavimentam o acesso principal e estacionamento da Pinacoteca, e só foi mantido por algumas semanas graças a uma rede de pessoas que se revezaram, voluntariamente, para molhar e cuidar das plantas. A semeadura foi realizada no auge da pandemia, exatos dois anos após o incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ter consumido um acervo composto por peças de centenas de povos indígenas. Abriu-se, assim, um diálogo crítico entre mundos: o mundo invisível e metafísico dos povos Baniwa e o mundo concreto e visível da cidade; o mundo indígena e o das instituições não indígenas; a efemeridade do jardim e a pretensão à eternidade da arquitetura.

O trabalho se definiu, assim, como uma provocação às instituições estatais que definem, por exclusão, o que é arte, cultura, patrimônio. E, ao mesmo tempo, pôs em questão uma arquitetura fortemente autoral e canônica, como que revertendo o pacto fáustico de um projeto modernizador que levou o personagem goethiano a esburacar violentamente o chão no afã de construir mais e mais edifícios e cidades. O que fica desse jardim é uma lição de arquitetura: porque a tecnologia avançada aí certamente não é a do vão, do concreto, do aço, do excepcionalismo humano, mas a do pé descalço e do corpo agachado. E isso basta para nos lembrar como os nossos menores gestos podem ser decisivos: para a construção, a destruição ou a regeneração do chão.

“Projetar agachado” foi originalmente publicado no livro Sentidos de chão org. Ana Luiza Nobre e Caio Calafate. Rio de Janeiro: Rio Books, 2022 e atualizado para esta publicação.

***

Ana Luiza Nobre é arquiteta, historiadora e professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio e coautora do Atlas do Chão (atlasdochao.org)

1 “Um engenheiro ou um fazendeiro que faz um corte na terra pode tanto cultivá-la quanto devastá-la.” Smithson, Robert. “Frederick Law Olmstead and the dialectical landscape”. In: FLAM, Jack (org). Robert Smithson. The Collected Writings. Berkeley: University of California Press, 1996, p. 157-171, p. 164. (Tradução livre da autora)

2 DID-HUBERMAN, Georges. Pensar debruçado. Lisboa: KKYM, 2015.

3 LATOUR, Bruno. Onde aterrar? Como se orientar politicamente no Antropoceno. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020, p. 17.

4 Como mostra o filme As mulheres das cócoras, realizado na aldeia Assuriní do Xingu, por Graziela Rodrigues e Regina P. Müller. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SinFo62gNDE. Acesso em: 12 out. 2021.

5 ALVIM, Marilia Carvalho de Mello; UCHÔA, Dorath Pinto. “Efeitos do hábito de cócoras no tálus e na tíbia de indígenas pré-históricos e de um grupo atual do Brasil”. Rev. do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, v. 3, p. 35-53, 1993. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/revmae/article/view/109159. Acesso em: 12 out. 2021.

6 Ver, por um lado, o belo estudo dos brinquedos e brincadeiras infantis com terra de Gandhy Piorski (PIORSKI, Gandy. Brinquedos do chão: a natureza, o imaginário e o brincar. São Paulo: Peirópolis, 2016). E, por outro, a cerimônia fúnebre conduzida por Davi Kopenawa e outras xamãs yanomami em 2015, em que mais de duas mil amostras de sangue coletadas sem consentimento na década de 1960 por pesquisadores da Universidade da Pennsylvania e usadas em laboratórios norte-americanos para pesquisas genéticas, foram abertas uma a uma e derramadas num buraco na terra (Disponível em: https://www.survivalbrasil.org/ultimas-noticias/10739. Acesso em: 12 out. 2021).

7 Conforme apurado pela Comissão Parlamentar de Inquérito/CPI da Covid, instalada em abril de 2021. Ver: “Documento na CPI da Covid aponta troca de vacinas contra Covid por ouro em terras indígenas”. Folha de São Paulo, 07 jun. 2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/06/documento-na-cpi-da-covid-aponta-troca-de-vacinas-por-ouro-em-terras-indigenas.shtml. Acesso em: 09 jun. 2021.

8 Ver, em especial, a expropriação de terras do povo Xavante pelo governo militar brasileiro na década de 1960, a fim de fomentar um modelo de desenvolvimento econômico comprometido com grandes empreendimentos agropecuários e obras de infraestrutura. In: TAVARES, Paulo. Memória da Terra. Brasília: Ministério Público Federal, 2020.

9 Expressão usada pelo arquiteto Álvaro Siza em referência ao seu processo projetual na Piscina das Marés no documentário Álvaro Siza, Obras e Projetos, dirigido por Luís Ferreira Alves e Vítor Bilhete, em 2001.

10 Para um estudo aprofundado das estratégias de enraizamento dos Smithsons em contraposição ao caráter objetual predominante na arquitetura modernista, ver: CASINO, David. “Táticas de configuração do plano do chão: Alison & Peter Smithson”. In: NOBRE, Ana Luiza; CALAFATE, Caio. Sentidos do chão. Rio de Janeiro: Comum, 2022. p. 91-108. Disponível em: atlasdochao.org/matéria. Acesso em: 23 abr. 2025.

11 Estima-se que a Baía de Guanabara receba 18 mil litros de esgoto não tratado por segundo, e 90 toneladas diárias de lixo. Sua despoluição, prometida como um dos principais legados olímpicos, foi decisiva na candidatura do Rio de Janeiro como sede dos Jogos, após o fracasso de sucessivos programas visando sua recuperação socioambiental. A promessa não se cumpriu, porém, e durante os Jogos Rio 2016 foram adotadas apenas medidas paliativas, como ecobarreiras instaladas na foz dos rios. Ver: ALENCAR, Emanuel. Baía de Guanabara. Descaso e resistência. Rio de Janeiro: Mórula, 2016.

12 Segundo dados da Fundação SOS Mata Atlântica, a área coberta pela floresta equivale hoje a 12,4% de sua vegetação original, tendo o desmatamento mais que dobrado no Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul e ultrapassado 400% em São Paulo e Espírito Santo entre 2019 e 2020. Ver: Atlas da Mata Atlântica. Disponível em: http://mapas.sosma.org.br/. Acesso em: 17 out. 2021.

13 Ver: https://www.lafargeholcim.com.br/onde-operamos. O impacto da obra, no entanto, tem sido questionado por entidades ambientais e provocou um abaixo-assinado assinado por 2387 pessoas até 17 de outubro de 2021. Disponível em: /ministerio_publico_prefeitura_do_rio_de_janeiro_im_nao_ao_impa_na_barao/. Acesso em: 17 out. 2021.

14 Cf. CANÇADO, Wellington. Desconstrução civil. Piseagrama, Belo Horizonte, n. 10, p. 106.

15 Conforme apontado por Renata Marquez em banca de doutoramento de Gabriel Teixeira Ramos, “Mapas-movimentos: narrativas de deslocamentos urbanos por meio de (outros) funcionamentos de sistemas cartográficos”, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, USP, 25 jun. 2021.

16 Expressão usada por Luiz Rufino ao tratar das encruzilhadas no Ciclo de Encontros “Sentidos do chão”, DAU/PUC-Rio, 06 maio 2021.

17 Ver: NOBRE, Ana Luiza. “Ground as Project”. In: LEPIK, Andres; TALESNIK, Daniel. Access for all. São Paulo’s architectural infrastructures. Zurique, Suiça: Park Books, 2019, p. 90-93.

18 Ver: AURELI, Pier Vittorio; TATTARA, Martino. “Platforms: Architecture and the use of ground” (Disponível em: https://www.e-flux.com/architecture/conditions/287876/platforms-architecture-and-the-use-of-the-ground/) e palestra de Pier Vittorio Aureli sobre o tema na Escola Politécnica Federal de Lausanne, em 16 set. 2020 (Disponível em: https://planlibre.ch/platforms-architecture-and-the-use-of-the-ground-pier-vittorio-aureli-16-09-2020/. Acesso em: 17 out. 2021)

19 Ver: ALLEN, Stan, MAQUADE, Marc (ed). Landform Building. Architecture’s New Terrain. Baden: Lars Müller Publishers, 2011; PERRAULT, Dominique. Groundscapes. Other topographies. Orleans: Hyx, 2016. E a edição especial da revista Quaderns 220, “Del Suelo”, com textos de Alejandro Zaera-Polo, Manuel Gausa e outros.

20 Palestra de Yasmeen Lari no TEDx Talk, em 15 out. 2020 (Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NAWdvYgHMXs). Ver também 100 Day Studio, organizada pela The Architecture Foundation em 06 ago. 2021 (Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0JZKiJQais0. Acesso em: 12 out. 2021)

21 “O tempo para respeitar a Terra acabou”. Entrevista de Ailton Krenak a Keila Bis, em 15 maio 2020. Disponível em: https://yam.com.vc/sabedoria/775794/ailton-krenak-o-tempo-para-respeitar-a-terra-acabou. Acesso em: 06 set. 2021.

22 “Hilo”, parte do trabalho intitulado “Nada do que é dourado permanece”, foi realizado no contexto da exposição coletiva “Véxoa: nós sabemos”, apresentada na Pinacoteca de São Paulo, com curadoria de Naine Terena, entre outubro de 2020 e março de 2021.

![Thaís.Aquino_foto.livro.apoio_2]](https://institutomesa.org/revistamesa/edicoes/7/wp-content/uploads/sites/3/2025/09/Thais.Aquino_foto.livro_.apoio_2.jpg)